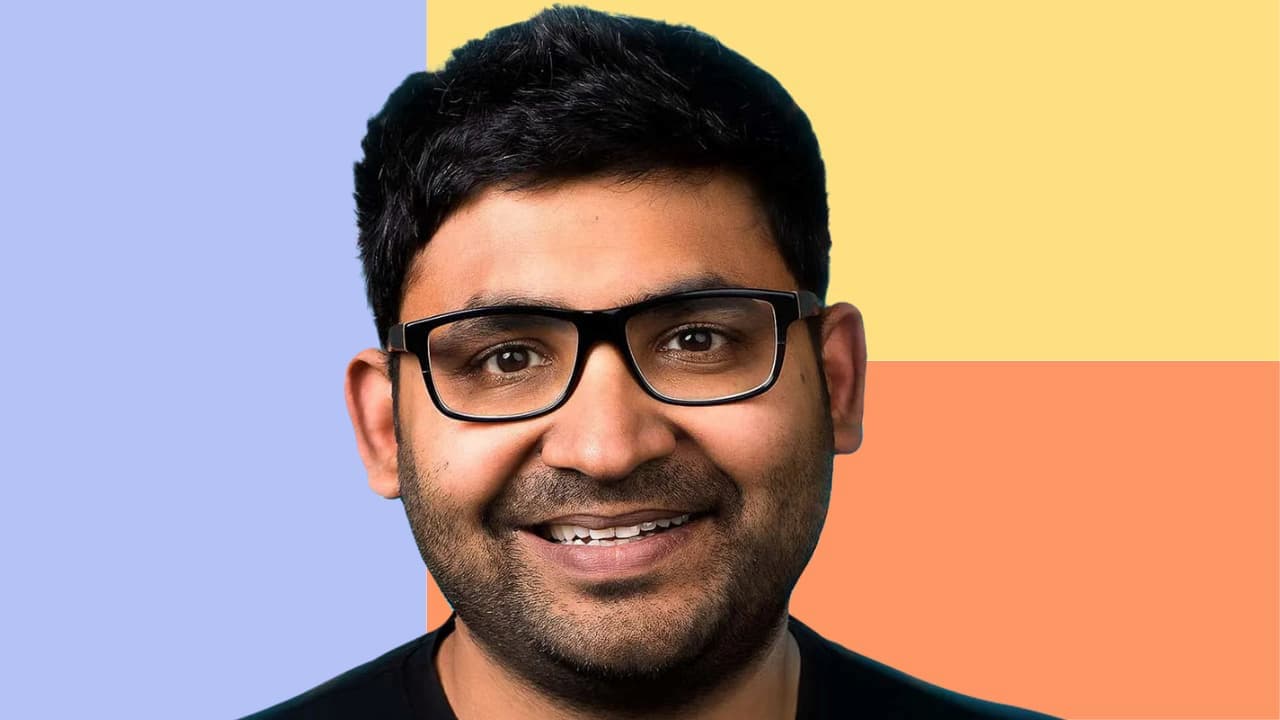

TwitterのCEOもインド出身者に

Twitterに新しいCEOが誕生した。Twitterの共同創業者であり、15年以上の歴史の中で最も長くCEOを務めてきたジャック・ドーシーの後任として、元最高技術責任者(CTO)のパラグ・アグラワルが就任した。

アグラワルのTwitter CEO就任は、マイクロソフトやAlphabetに続き、インドがテクノロジー人材の宝庫であると示唆することになった。

Twitterの新CEOのパラグ・アグラワルは米テック業界の最強勢力とも言える「インド生まれのインド人」だ。他にもマイクロソフトのサティア・ナデラ、アドビのシャンタヌ・ヌラヤン、IBMのアービンド・クリシュナ、Alphabetのスンダル・ピチャイなどがインド出身の米テック企業のトップとして知られている。これらの経営者たちは、合計で5兆ドル近い市場価値を持つ企業を指揮している。テクノロジー業界以外では、インドラ・ノイイがペプシコを12年間率い、アジャイ・バンガは10年間CEOを務めた後、マスターカードの会長に就任している。

アグラワルの出身校であるインド工科大学は、ピチャイやクリシュナをはじめとする著名な政治家や企業経営者を輩出してきた国内屈指の工科大学であり、Agrawalは同大学で工学の学位を取得した。その後、スタンフォード大学でコンピュータサイエンスの博士号を取得し、シリコンバレーに進出した。

インド出身者のCEOを持つことはTwitterの世界戦略にも役に立つだろう。インドはMetaのWhatsAppがすでに5億人のユーザーを抱える最大の拠点であり、AlphabetのYouTubeもほぼ同じ規模の視聴者を抱え、Twitterも急成長している市場のひとつだ。

ユーザー数が約2億人に上るインドでは、Twitterはナレンドラ・モディ首相の政府から様々な面で攻撃を受けている。同国の政権は、農家の抗議活動を支援するメッセージを削除することに消極的であることや、政治的に対立している両方のリーダーのツイートを扱うことを批判している。Twitterは、国内の政治的言説において米国と同様の役割を果たしており、モディ首相のアカウントだけでも7300万人のフォロワーがいる。

アグラワルの人となりは?

アグラワルはTwitter社内でも社外でも、あまり知られていない人物だという。彼は10年以上にわたってTwitterに在籍し、エンジニアからトップエグゼクティブ(ドーシーの親しい友人)へと成長してきた。アグラワルは、2011年10月に広告製品を担当するために入社し、同社初の「Distinguished Engineer」の称号を得た。

その後、2017年10月にCTOに任命され、その間、注目を集めた問題(大規模なパスワードのセキュリティ問題など)に対処したり、同社の大胆な取り組み(分散化など)を担当したりした。しかし、37歳のAgrawalは、その長い在職期間にもかかわらず、これまであまり表舞台に立っていなかった。

アグラワルのCTOとしての経歴には彼のリーダーシップによってTwitterが次に進む方向を示すヒントがいくつかある。アグラワルは、ドーシー(2006年から2008年まで、そして2015年から現在まで同社を率いた)、エヴァン・ウィリアムズ(ドーシーらとともにTwitterを共同設立し、2008年から2010年までCEOを務めた)、ディック・コストロ(Twitterの元COOで、2010年から2015年までCEOを務めた)に続く、Twitter CEOである。

CTO時代、アグラワルの最大のプロジェクトの一つは、2019年12月に初めて発表された同社が主催した非中央集権的なソーシャルネットワークプロトコルを開発するイニシアチブの「Bluesky」を監督したことだ。Twitter自身が最終的に使用するように移行できる「ソーシャルメディアのオープンで分散型の標準」として意図されたBlueskyは、暗号通貨が大好きなドーシーのお気に入りのプロジェクトでもある。

チームは年初に既存の分散型ソーシャルメディアシステムのレビューを発表し、数カ月にわたって製品の責任者を探していたが、8月にようやく暗号通貨開発者のジェイ・グラバーをBlueskyの責任者に任命した。おそらく、Blueskyの開発、そしてTwitterのプラットフォームの基盤を置き換えるために影響を与える可能性のあるBlueskyは、CEOであるAgrawalにとって今後も重要なプロジェクトであると考えられている。

また、11月初めに発表されたTess Rinearson率いる新しく設立されたTwitter Cryptoチームも、Agrawalに直接報告していた。このチームもBlueskyと密接に連携することが決まっている。

アグラワルはジャック・ドーシーが進めてきたこれらの暗号通貨・ブロックチェーン路線に対して、どのような判断を下すかだろうか。

アグラワルは、今年初めに米テックメディアThe Informationのインタビューで述べたように、機能開発と展開のペースを速めるために、2018年にTwitterの内部技術を進化させる取り組みの先頭に立った。

それが、2018年5月にTwitterがデータ処理のためにGoogle Cloudと提携した(2021年2月に提携範囲が拡大)ことや、Twitterのタイムライン機能自体をAmazon Web Servicesにゆっくりと切り替えるための継続的な取り組み(2023年に完了予定)につながっている。

CTO時代のアグラワルは、昨年、Twitterの写真プレビューで問題となっていた人種によるトリミングの問題を解決するための取り組みに参加したほか、2018年に発生したパスワードのバグに対する公的な説明を担当した。

アグラワルは、Twitterの最大の課題のひとつである「モデレーション」にどのように取り組むかについても示唆している。2020年に行われたMIT Technology Reviewのインタビューで、アグラワルは、Twitterの役割はオンラインで会話するための健全な場を構築することだと述べ、人々が好きなことを何でも言えるようにすることを犠牲にする可能性があることを示唆したことがある。アグラワルはTwitterの目標を「インターネット上で何が真実か虚偽かの裁定者になろうとする」のではなく、「誤解を招く情報が引き起こす具体的な損害」を回避することだと語った。