アジア独自の経済モデル:張り巡らされる相互投資網と欧米の影響力低下[英エコノミスト]

![アジア独自の経済モデル:張り巡らされる相互投資網と欧米の影響力低下[英エコノミスト]](/content/images/size/w1200/2023/09/getty-images-gKETmlXFWdg-unsplash.jpg)

700年前、日本沿岸から紅海まで延びる海上交易路には、アラブのダウ船、中国のジャンク船、ジャワのジョン船などが行き交い、陶磁器、貴金属、織物などを運んでいた。その中心には、「シンガプーラ」として知られる交易所が栄えた。アジア域内の巨大な商業ネットワークは、台頭する欧州帝国からの船乗りの到来と、アジア産品のより遠く離れた市場の出現によってのみ途絶えた。

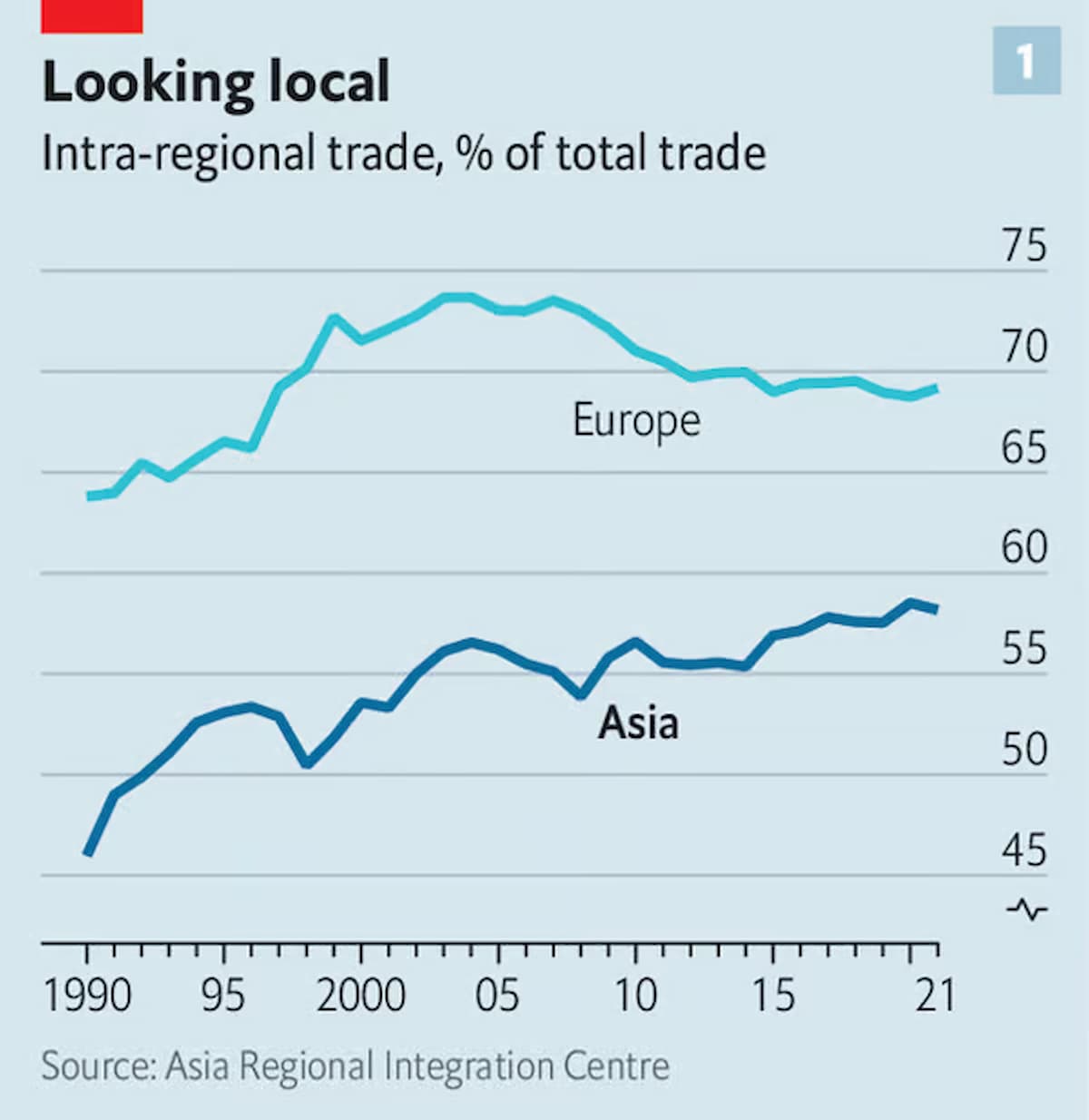

今日、もうひとつの再編成が進行中である。20世紀後半の「アジアの工場」モデルは、大陸が米国や欧州の消費者向けに製品を生産するというものだったが、中国、日本、韓国、台湾の繁栄の驚異的な後押しとなった。1990年には、膨大な量の製品が欧米に流出したため、アジア大陸内の貿易はわずか46%に過ぎなかった。しかし、2021年には58%に達し、欧州の69%に近づいている(図表1参照)。地域貿易の拡大は、資本フローの増加にもつながり、各国をより緊密に縛っている。アジア大陸の経済的・政治的未来を再構築する、アジア貿易の新時代が始まったのである。

この新時代の到来は、1990年代の日本を中心とした高度なサプライチェーンの成長から始まり、その後、中国も同様となった。中間財(最終的に完成品の一部となる部品)が国境を越えて大量に移動し始めたのだ。それに続いたのが外国直接投資(FDI)である。アジアの投資家は現在、香港とシンガポールの金融ハブを除く自地域の対外直接投資ストックの59%を保有しており、2010年の48%から増加している。インド、インドネシア、日本、マレーシア、韓国では、アジアからの直接投資の割合が10ポイント以上上昇し、26%から61%に達した。

2007年から2009年にかけての世界金融危機の後、国境を越えた銀行取引もよりアジア的なものとなった。金融危機が発生する前は、アジア地域における海外融資の約3分の1を地場銀行が占めていた。欧米金融機関の撤退に乗じて、今では半分以上を占めている。中国の巨大な国営銀行が牽引した。中国工商銀行の海外融資は2012年から昨年にかけて倍増し、2030億ドルに達した。日本のメガバンクも、シンガポールのユナイテッド・オーバーシーズ銀行(UOB)やオーバーシー・チャイニーズ銀行(OCBC)のように、国内での狭い利ざやから逃れるために海外に進出した。

欧米政府の存在感も薄れている。シンガポールのISEASユソフ・イシャク研究所が東南アジアの研究者、ビジネスマン、政策立案者を対象に行った最近の調査では、回答者の約32%が、米国はこの地域で最も影響力のある政治勢力だと思うと答えた。しかし、経済的に最も影響力のある大国と答えた回答者はわずか11%だった。中国が「一帯一路」構想の下、国家主導で大陸の他の地域に投資していることが注目されているが、日本や韓国からの公的支援や政府主導の投資も増加している。

こうした傾向はさらに加速しそうだ。米中関係の悪化に直面し、中国の工場に依存しているこの地域の企業は、インドや東南アジアでの代替を検討している。同時に、中国を完全に切り捨てることを期待する経営者はほとんどいないため、アジアの2つのサプライチェーンが必要となり、投資もある程度倍増することになる。貿易取引はこれを加速させるだろう。昨年発表された調査では、2020年に調印された広範だが浅い協定である地域包括的経済連携(RCEP)によって、この地域への投資が増加すると示唆されている。対照的に、米国が2017年に環太平洋パートナーシップ協定(TPP)を破棄した結果、アジアの輸出業者が米国市場へのアクセスを拡大する可能性はほとんどない。

新たなサプライチェーンを構築する必要性から、輸送・物流もアジア域内投資が増加する分野だろうと、プライベート・クレジット会社ADM Capitalのサビタ・プラカシュは指摘する。このようなプライベート・クレジット会社の使命は、確実な収入を求める投資家と資金を求めるプロジェクトをマッチングさせることである。東南アジアとインドのプライベート・クレジット市場規模は、2020年から2022年半ばまでの間に約50%増加し、800億ドル近くに達した。シンガポールの外貨準備の一部を運用するシンガポールの政府系ファンドであるGICは、新しいサプライ・チェーンに必要な建物に多額の資金を投じている。

アジアの貯蓄と人口動態の変化も、経済統合を加速させるだろう。中国、香港、日本、シンガポール、韓国、台湾は海外投資家におけるランクを上昇させ、世界最大規模になった。これら大陸の豊かで古い地域は、最近確立された貿易のつながりに従い、資金を他の地域に大量に輸出している。2011年、アジアの豊かで古い国々は、バングラデシュ、カンボジア、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイの若く貧しい経済に、現在の貨幣価値に換算して約3,290億ドルを投資していた。10年後には、この数字は6,980億ドルにまで上昇した。

シルクの流れ

インドや東南アジアでは、「都市化がまだ進んでおり、資本はそのトレンドに従っている」と投資銀行ナティクシスのラグ・ナレインは言う。大都市はインフラ投資を増やすだけでなく、都市生活に適した新しい企業も必要とする。ナレインによれば、アジアのクロスボーダーM&A(合併・買収)活動は変化しており、欧州や北米で見られるようなものになりつつあるという。中国へのM&Aや中国からのM&Aはかなり減速しているが、他の地域ではM&A活動がより一般的になっている。低金利と国内経済の低成長に直面している日本の銀行は、取引に貪欲だ。三井住友フィナンシャルグループと三菱UFJフィナンシャル・グループはこの1年で、インドネシア、フィリピン、ベトナムの金融会社を買収した。

一方、アジアの消費の高まりは、地域経済を市場としてより魅力的なものにしている。欧州では消費財の70%ほどがその地域から輸入されているのに対し、アジアでは44%に過ぎない。この状況は変わりそうだ。調査会社のワールド・データ・ラボによれば、来年、世界の消費者層(購買力を調整した2017年のドル換算で1日12ドル以上消費する)になると予想される1億1,300万人のうち、約9,100万人がアジアになるという。数十年にわたって拡大してきた中国の所得の伸びが鈍化しても、他の国々はそのペースを取り戻すだろう。アセアン地域圏の5大経済大国、すなわちインドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイは、2023年から2028年の間に輸入が年率5.7%増加すると予想されており、これはどの地域よりも急速なペースである(図表3参照)。

こうした地域的な貿易パターンは、より正常な状態への回帰を意味する。アジアの大部分に第一世界の生活水準をもたらし、遠く離れた地域からの投資を促した、世界を股にかけた輸出モデルは、特異な歴史的状況の産物であった。アジア大陸の工業都市から米国へと移動する商品の量は、それぞれの輸出入市場の相対的な規模や距離から予測されるよりもはるかに多い。実際、「東アジア・アセアン経済研究センター」(Economic Research Institute for ASEAN and East Asia:ERIA)の論文によれば、2019年の北東アジアと東南アジアから北米への機械輸出は、そうした要因から推測される額の2倍以上であった。

より緊密な商業的結びつきは、アジア経済のビジネスサイクルをさらに強固に結びつけるだろう。国境を越えた取引におけるドルの永続的な使用や、アジアの投資家が引き続き欧米の上場市場に傾倒しているにもかかわらず、2021年のアジア開発銀行(ADB)の調査では、アジア経済は今や米国よりも中国の経済ショックからの波及にさらされていると結論づけている。中国の貿易不振が韓国や台湾の輸出企業に打撃を与えたように、このことはここ数カ月で明らかになった。中間部品だけでなく、消費用の完成品の貿易が増えるということは、大陸の通貨と金融政策の決定がますます連動することを意味する。

これには政治的な影響もある。米国はアジアの安全保障に対する影響力を維持するだろうが、その経済的重要性は低下するだろう。現地のビジネスマンや政策立案者は、遠く離れた顧客や国々よりも、むしろ近隣諸国に関心を持ち、それを受け入れるようになるだろう。現地の工場はまだ建設中であり、消費は拡大し、アジアの高齢化が進む貯蓄層はプロジェクトへの融資を切望しているため、地域統合の頂点にはまだ達していない。アジア商業の新時代は、より地域密着型になり、欧米志向は薄れるだろう。アジア大陸そのものもそうなるだろう。■

From "How Asia is reinventing its economic model", published under licence. The original content, in English, can be found on https://www.economist.com/finance-and-economics/2023/09/19/how-asia-is-reinventing-its-economic-model

©2023 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.

翻訳:吉田拓史、株式会社アクシオンテクノロジーズ