マクロ経済

テック業界は厳しい2年の後AIで春を迎える:MicrosoftのナデラCEOが予測

Microsoftのサティア・ナデラ会長兼CEOは、テクノロジー業界は2年間の痛みに耐えないといけないが、人工知能(AI)のような新技術により、業界の長期的な成長見通しは依然として強いと述べた。

Macroeconomics is a branch of economics dealing with the performance, structure, behavior, and decision-making of an economy as a whole.

マクロ経済

Microsoftのサティア・ナデラ会長兼CEOは、テクノロジー業界は2年間の痛みに耐えないといけないが、人工知能(AI)のような新技術により、業界の長期的な成長見通しは依然として強いと述べた。

マクロ経済

米国、そして世界経済の不況予測が多数派を形成している。長引くインフレ、金融引き締め、欧州のエネルギー危機、中国の成長鈍化、ウクライナ戦争と世界は不確実性に直面している。

マクロ経済

中印が22世紀初頭に世界経済シェアの大部分を占めると予測した研究が話題を呼んでいる。ただし、想定された生産性を印中が達成できない場合、彼らがアフリカに追いつかれる未来も研究者たちは予測している。

マーケット

中小企業のコロナ支援策は、経済的なダメージを緩和することに役立ったかもしれないが、ゾンビ企業の増加という副作用があったようだ。自民党が検討する追加的な支援策はゾンビの延命につながるか?

マクロ経済

シンガポールの中央銀行のラヴィ・メノン氏は、世界経済は来年の景気後退を含め1つではなく4つの重要な不確実性に直面しており、政策当局が消火活動を長く続けることになるというシグナルを発した。

マクロ経済

中国の不動産市場は経済成長を象徴するセクターだった。いまそのバブルが弾け、経済危機に繋がりかねない。長期の経済停滞を引き起こした日本のバブル崩壊の亡霊が漂う中、中国政府は最悪シナリオをどう回避するのか?

AI

マッキンゼー・アンド・カンパニーは、AI技術を完全に商業化する取り組みは、中国本土で今後10年間で次々と結実し、国内総生産(GDP)の3.7%、つまり6,000億ドルに相当する価値を提供すると予想している。

マクロ経済

米国の次の不況はどのようなものか。米国は、過去の深刻な景気後退に先行したレバレッジの蓄積にとらわれていない。ただ、FRBはインフレ抑制を使命としているため、救済に乗り出さないかもしれない。

マクロ経済

過去最悪のコロナの流行に直面した中国は集団検疫、厳しい戸締まり、国境管理を拡大して実施している。18日に発表された公式データは、この対策が世界第二の経済大国である中国に厳しい犠牲を強いていることを示している。

マクロ経済

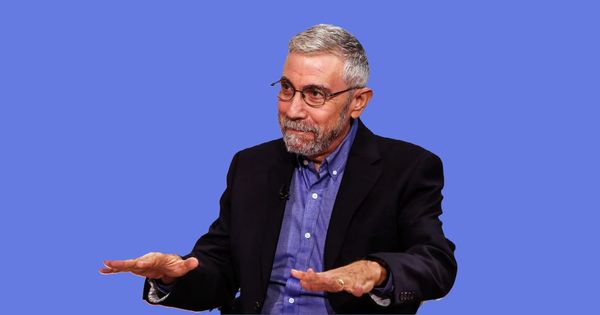

インフレ率はおそらく今後数カ月で大きく低下するだろうとニューヨーク市立大学大学院センター(CUNY)教授のポール・クルーグマンは主張する。しかし、米国経済はまだ過熱しているように見え、喜びすぎてはいけない、と彼は忠告している。

マクロ経済

戦争が欧州の財政支出を変化させている。ルーマニアはヨウ化物の錠剤を買っている。アイルランドでは、農家が必要な作物を耕すための特別な奨励措置が制定された。そして、軍事費は大陸全体で急増している。

マクロ経済

70年代型のスタグフレーションの再来を警告する人々もいるが、もっと注意深く歴史を見るべきだ。2021-22年のインフレは、1979-80年のインフレとは全く異なり、解決もはるかに容易であるように見える。