気候変動がアメリカのマストドンを絶滅に追いやった

アメリカのマストドンは、気候変動の影響で80万年以上にわたって北米大陸の上下数千マイルを何度も移動してきたが、11,000年前に絶滅していた可能性がある。

アメリカのマストドンは、気候変動の影響で80万年以上にわたって北米大陸の上下数千マイルを何度も移動してきたが、11,000年前に絶滅していた可能性がある。

マストドンは、かつては地球上で生きている最大の陸上動物のうちのひとつだった。この80万年の期間は、氷河期の気候ジェットコースターのようなものだった。冷たい氷河期に続いて、より暖かい間氷期が訪れ、氷床が後退して、かつて氷しかなかった場所に森林や湿地帯が形成された。

マストドンがこれらの変化にどのように反応したのか、研究者たちは今まで知らなかった。

カナダのオンタリオ州にあるマクマスター大学古代DNAセンターのディレクターで、研究の共著者であるヘンドリック・ポイナールは声明の中で「遺伝子データは、大陸を行ったり来たりしながら移動している強いシグナルを示しており、その原動力となっているのは、完全に気候によるものと思われる」と述べている。

北に移動したマストドンのこれらのグループは死に絶えてしまいます。その後、気温が変化すると、別のグループが再び北に移動する。研究者によると、80万年の間に周期的な深氷期を生き延びたことを示す連続性がないため、このようなことがわかったという。

そして、これらの温暖な時期に北極に北上したグループは、遺伝的に多様性が低く、お互いに非常によく似ていた。このことが、絶滅の危険性を高めていると科学者は述べている。

マストドンは約11,000年前に絶滅したが、それとほぼ同じ時期に、他の大型陸生動物、例えばウーリーマンモス、ジャイアント・グランド・ナマケモノ、サーベルトゥース・キャットなども絶滅した。

しかし、これらの大型陸生動物がなぜ絶滅したのかを理解するのはもっと難しい。科学者たちは、食料をめぐる競争、気候変動、初期の人間による乱獲が重なったことが原因だと考えている。

これらの動物は異なる環境を好むため、「氷河期と間氷期のサイクルを繰り返していることに対して、まったく異なる反応を示していると予想される」と、研究の主著者であり、古代DNAセンターの大学院生であり、マクマスター大学の生物学部のエミール・カルピンクシは声明の中で述べている。

暖かい期間はマストドンのための新たな食糧源を提供する一方で、より多くの木が侵入するにつれて、馬、マンモス、バイソンに適していた草原のような環境を削除しました。

研究者たちは、33種類のマストドンの化石を研究し、彼らの歯、牙、骨からDNAを再構築することができました。そのDNAから、5つの異なるマストドンのグループが明らかになった。2つのグループは、かつてロシアとアメリカを結んでいたベリンジア東部の地域から来たもので、これらのグループは、暖かい間氷期の間にこの地域に移動してきたものである。

これらの古代マストドンは遺伝子の多様性がないため、環境のさらなる変化に対して脆弱であった。

気候変動に直面している動物たち

これまでの研究では、主にマンモスや、ツンドラ草原と呼ばれる寒冷な草原に生息するバイソンやジャコウウシに焦点が当てられていたが、今回の研究では、アメリカのマストドンの遺伝情報が大幅に増加し、今後の研究に確固たる枠組みを提供している。

これは、マストドンや他の大型動物の絶滅が、おそらく多くの人が考えているよりもはるかに背景のあるものであったことをさらに示している、と論文は触れている。これらの動物が明らかにこれほど劇的な反応を示していたのに、気候が関与していないと考えるのは難しい。

この研究は、ヘラジカやビーバーのように、現在気候変動を経験し、気候変動に適応している動物にとっても有益な情報を提供してくれた。

「これらの絶滅種を研究する理由の大きな部分は、現在経験している人為的な温暖化のような事象に対して、現存する種がどのように反応するかの手がかりを見つけることができないかどうかを確かめることです」とカルピンスキーはCNNに対し語っている。

気候が温暖化するにつれて、現在の個体群は1世紀ごとに10~数百キロも北上していると研究者は言う。 多くの人がこれを種にとってプラスの変化と見ているが、最終的には、南方の個体群が失われれば、これらの動物は苦しむことになるだろう。

拡大する北方の個体群が、北方に生息するマストドンのように遺伝的に類似している場合、長期的にはその保護に影響を及ぼす可能性がある。

研究の共著者でユーコン政府の古生物学者であるグラント・ザズラ氏は声明の中で、「それは脊椎動物の種にとって常に危険信号である。遺伝的多様性を失うと、新しい条件に対応する能力を失うことになる。 この場合、彼らは寒さに戻って循環したときに、北の条件に適応するのに十分な長さでそこにいなかった」と述べている。

この変化は、気候変動に反応して新しい地域に進出する他の動物にも当てはまる。「今日、ヒグマのような動物がカナダ北部や北極圏の島々で、歴史的な範囲をはるかに超えて生息しているのを見ると、素晴らしいことだと思うかもしれません」と研究の共著者であり、アメリカ国立歴史博物館の哺乳類学科のシニア・キュレーターであるロス・マクフィーは声明の中で次のように述べている。

「しかし、その恩恵は非常に限られている。ある種にとっては有益な変化だと思うかもしれないが、他の種にとっては必ずしもそうではないということを理解することが重要である」

参考文献

- Emil Karpinski et al. American mastodon mitochondrial genomes suggest multiple dispersal events in response to Pleistocene climate oscillations. Nature Comunications. Sep 1, 2020.

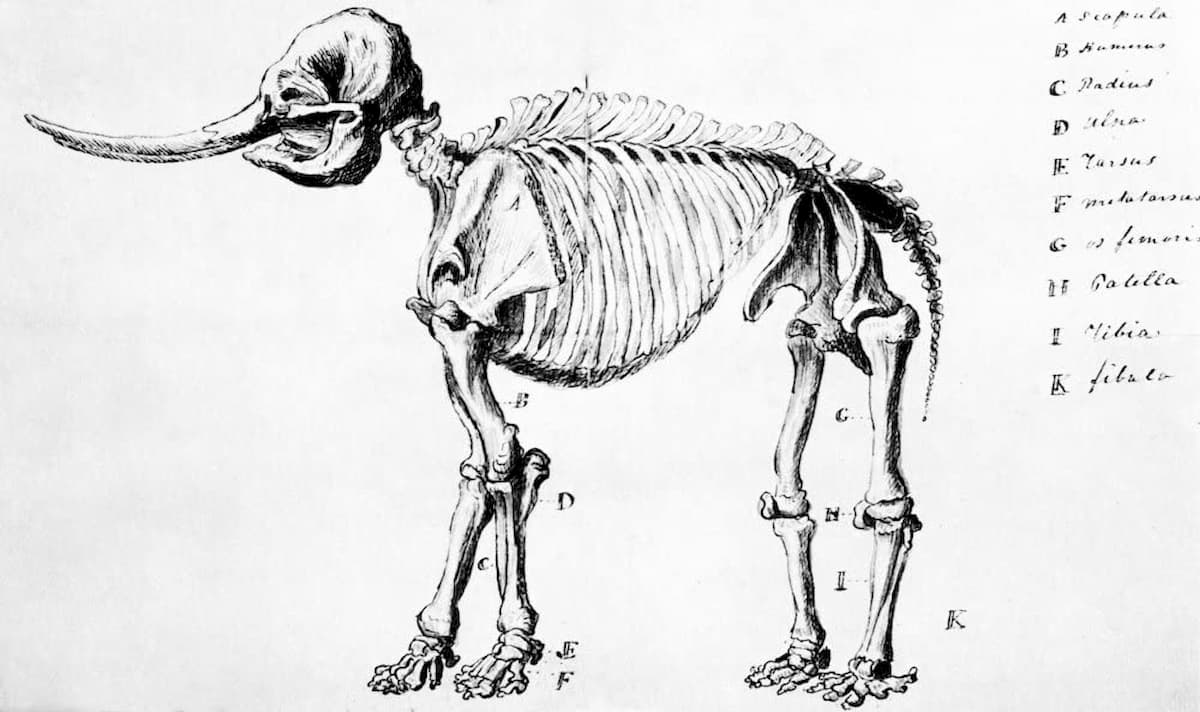

Image by Sceicen Source.