全固体電池はEVの性能を変える[英エコノミスト]

![全固体電池はEVの性能を変える[英エコノミスト]](/content/images/size/w1200/2023/08/alex-shuper-8X0HL4NKhMY-unsplash.jpg)

電気自動車(EV)に最も求めるものは何かと問われれば、多くのドライバーは次の3つを挙げるだろう。長い航続距離、短い充電時間、そして内燃エンジンを搭載した同クラスの車と競争力のある価格だ。これらの目標を達成するために、自動車メーカーは、現代のEVのほとんどを駆動する従来のリチウムイオン電池を、より高度な「固体」バージョンに置き換える方法を模索してきた。これらの新しいタイプの「スーパーバッテリー」は、長い間、充電の高速化と走行距離の大幅な拡大を約束してきた。長年の技術的な問題を経て、ついにその製造に向けた取り組みが実を結びつつあり、最初の全固体リチウムイオン電池は今後数年以内に生産が開始される予定である。

世界最大の自動車メーカーであるトヨタは、2012年に全固体電池の検討を開始した。何年もの間、実用的なプロトタイプを披露するつもりでさえあったが、ほとんど登場しなかった。しかし最近、同社は「技術的ブレークスルー」を達成したと発表し、早ければ2027年にも固体電池の製造を開始する計画を明らかにした。トヨタは、この新しいバッテリーによって、EVの航続距離は約1,200kmとなり、既存の多くのモデルの約2倍になると主張している。

電動化

トヨタだけではない。同様の性能は、全固体電池を開発する他のメーカーも宣伝している。例えば、日産は横浜にパイロット工場を建設中で、来年にはテストバージョンの製造を開始する予定だ。BMWはコロラド州に本社を置くバッテリー開発会社Solid Powerと提携し、ドイツに同様の工場を計画している。シリコンバレーの新興企業であるQuantumScapeは、主要な支援企業であるフォルクスワーゲン(VW)に固体電池のプロトタイプの出荷を開始した。

全固体電池の開発にこれほど時間がかかったことは、驚くべきことではないかもしれない。新しいタイプのバッテリーを実験室で機能させることは一つの問題だが、それを工場で何百万個も生産できるようにスケールアップするのは難しいビジネスだ。リチウムイオン電池は1970年代後半に発明されたが、それ自体が本格的に商業化されたのは1990年代初頭のことで、最初はノートパソコンや携帯電話などの携帯電子機器用として、その後、新世代のEVに使用できる大型バージョンとして開発された。

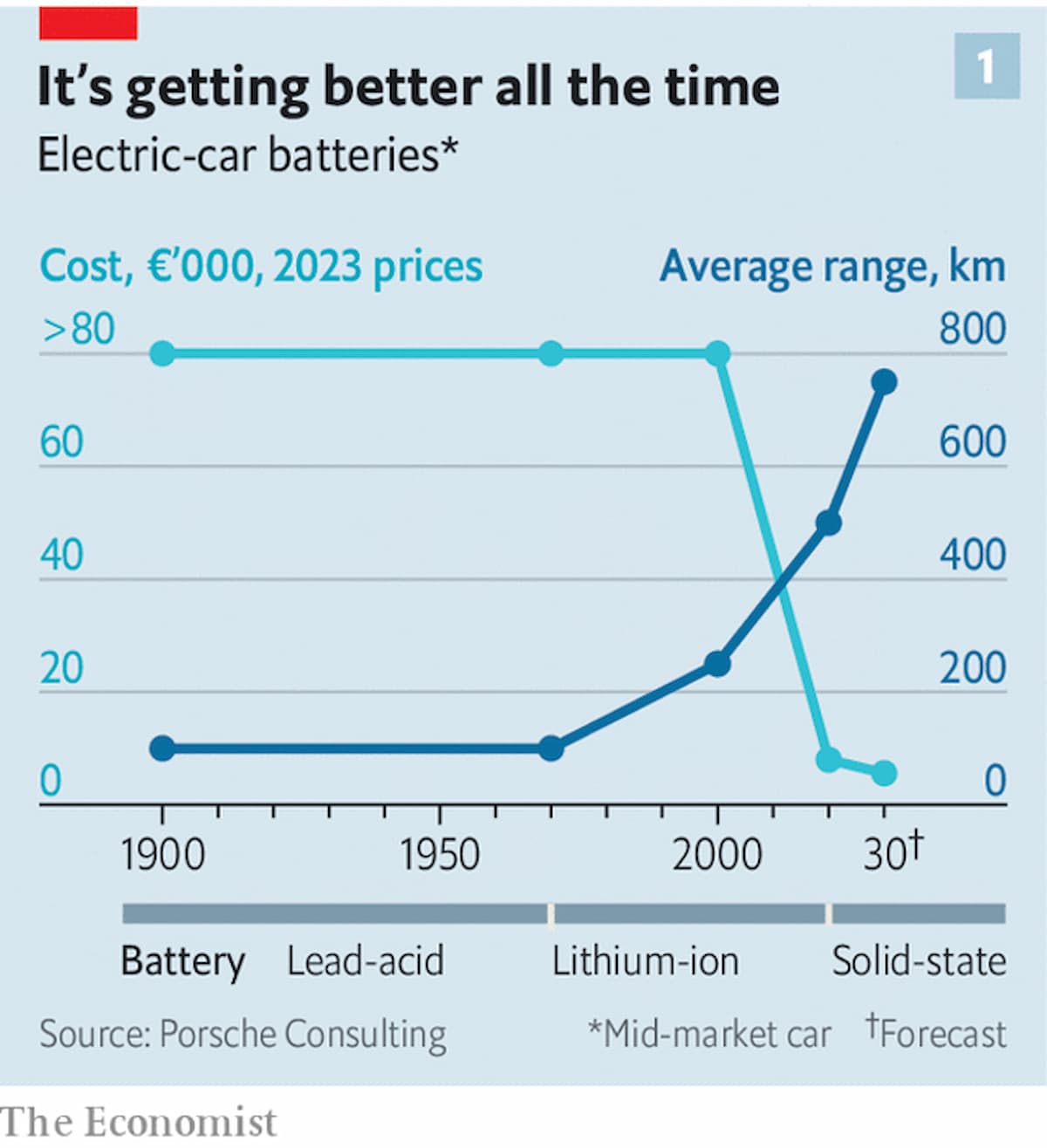

EVは自動車の黎明期から存在していた。実際、クララ・フォードは夫のヘンリーが作ったガソリン車よりも、1914年製のEV「デトロイト・エレクトリック」を愛用していた。しかし、これらの初期のEVや、その後に登場した他のEVは、高価で航続距離が限られ、しばしばナマケモノのような動きをする何十個もの重い鉛蓄電池を動力源としていた。軽量で大容量の充電が可能なリチウムイオン電池は、コストを下げ、航続距離を延ばし(図表1参照)、輸送の電動化を本格化させた。全固体電池は、もうひとつの変革をもたらす可能性がある。

自動車メーカーはもともと、安全性を向上させるために全固体電池に魅力を感じていた。というのも、従来のリチウムイオン電池には、パワフルであるがゆえにリスクがつきまとうからである。したがって、リチウムイオン電池が事故などで破損したり、充電中に過熱したりすると、爆発炎上する可能性がある。不燃性の固体電解質を使えば、それを防ぐことができる。固体電解質は、ポリマーやセラミックなど、さまざまな化学物質から作ることができる。しかし、大量生産の達人であるトヨタでさえ、当初は固体電池を長期間にわたって効率的に作動させるのは難しいと考えた。

固体電解質がそれ自体で電池の性能を向上させるとは限らない。しかし、例えばリチウムイオン電池を再設計することで、より小型・軽量化し、より少ないスペースにより多くのエネルギーを詰め込むことができるようになる。また、エンジニアはリチウムイオン電池の製造に使用できる材料の種類を増やし、その動作に手を加えることができる。

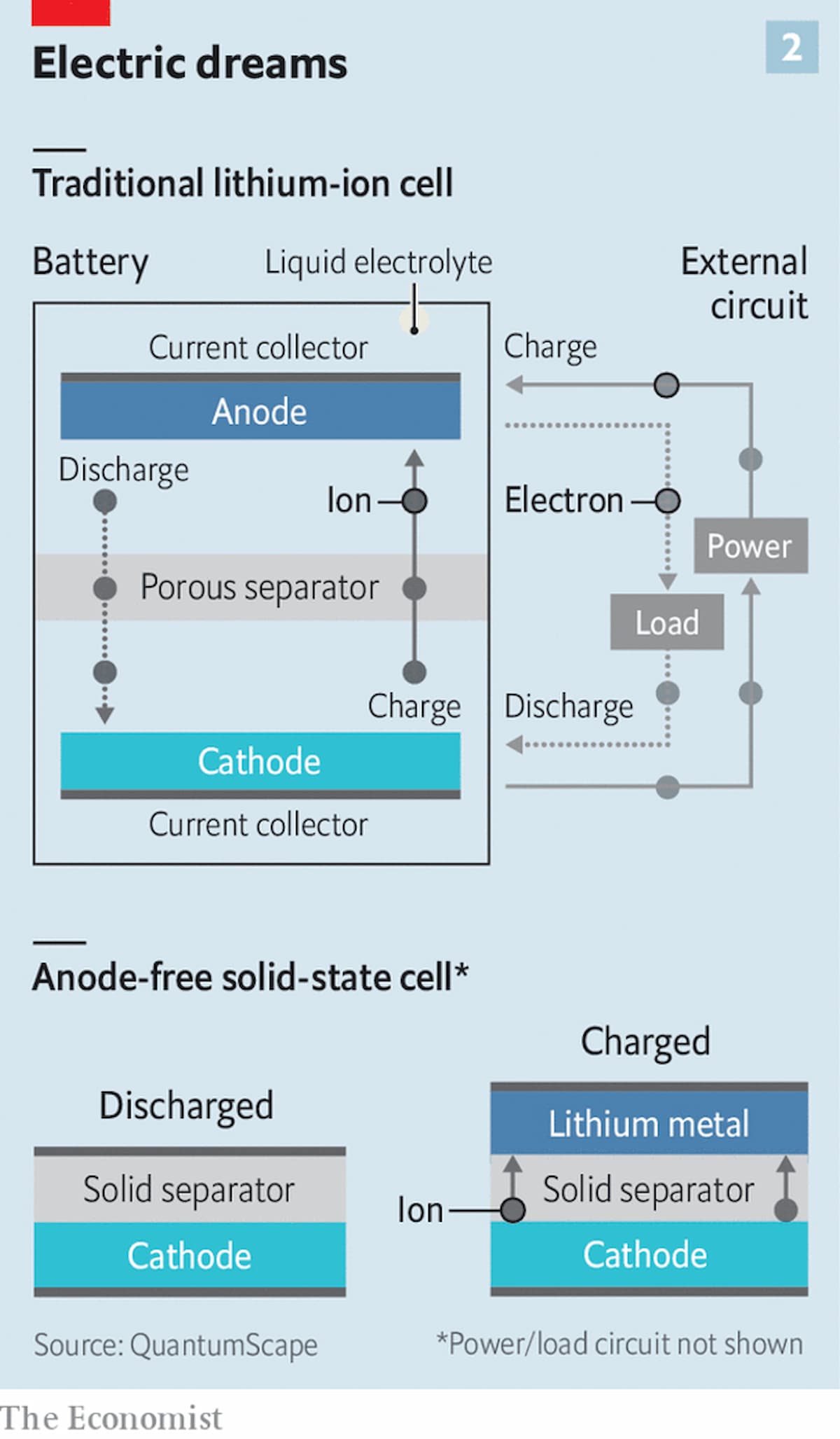

その燃えるような性質にもかかわらず、電解質が液体の形で使用されるのには理由がある。イオンは荷電粒子であり、セルの充電時に電池の電極の 1 つである正極で生成され、リチウム原子から電子が剥ぎ取られる(図2参照)。電解液は、イオンが第二の電極である負極に移動するための媒体となる。その際、イオンは多孔質のセパレーターを通過し、ショート(短絡)を防ぐために電極を離す。一方、負極で生成された電子は、外部充電回路のワイヤーに沿って正極に向かって移動する。イオンと電子は負極で再結合し、そこで貯蔵される。電池が放電すると、プロセスは逆転し、回路内の電子がデバイス(EVの場合は電気モーター)に電力を供給する。

全固体化のトレードオフ

これらすべてが効率的に機能するためには、イオンが電解液と電極の間を容易に移動する必要がある。電極は様々な材料でコーティングされ、微粒子の層になっている。従来のリチウムイオン電池の液体電解液は、これらの層に流れ込んで粒子を浸すことができるため、イオンが通過できる大きな表面積が得られる。固体電解質は隅々まで流れ込むことができないため、電極に強く押し付けて接触させる必要がある。しかし、電池の構造上このようなことをすると、電極が損傷する可能性がある。このいわゆる導電性の問題を解決することが、固体電池の製造における主な技術的課題のひとつだと、ブリュッセルに本社を置き、電池材料を供給するUmicoreのボスであるマティアス・ミードライヒは言う。

当初の問題にもかかわらず、この1年で、日本の自動車メーカーは全固体電池を大規模に製造する方法について大きな進歩を遂げた、とミードライヒは言う。EVの発売ではやや出遅れていた日系メーカーは、この新しい電池を使って競合他社を追い抜くつもりだと彼は考えている。そうかもしれないが、スーパーバッテリーの開発競争はまだ勝利にはほど遠い。

すでに市場に出ている全固体電池もある。例えば、巨大企業ボロレ・グループに属するフランスのブルー・ソリューションズは、電解質にポリマーを含むものを製造している。この電池は高い動作温度を必要とするため、一度温まると常時使用し続ける自動車に最適である。そのため、電気バスの動力源として使われている。

また、導電性を高めるために少量の液体電解質を含むものもある。市場を支配している中国の電池メーカーの多くは、半固体電池の開発に取り組んでいる。寧徳時代新能源科技(CATL)は、総容量で世界のEVバッテリーの3分の1以上を製造する中国企業だが、「凝縮系電池(コンデンスドバッテリー)」と呼ぶ半固体電池の生産を今年後半に開始する可能性があるという。同社は、このバッテリーは高い安全性と大きな蓄電容量を併せ持つと主張している。

バッテリーの容量は比エネルギー(重量で貯蔵できるエネルギー量)で測ることができる。CATLによると、この凝縮型バッテリーは1kgあたり500ワット時(wh/kg:ワット時毎キログラム)まで蓄えることができるという。現在市販されている液体電解質を使用した最高性能のリチウムイオン電池は、300wh/kg程度が上限である。完全に固体化されたバッテリーは、600wh/kgかそれ以上に達することができるかもしれない。EVの走行性能を高めるだけでなく、このようなパワーと軽さを備えたバッテリーは、飛行可能認定を目前に控えた垂直離着陸可能な小型エアタクシーの航続距離を大幅に伸ばすだろう。

しかし、容量はバッテリーの特性のひとつにすぎない。どれだけ早く電力を供給できるか、どれだけ長持ちするか、そしてどれだけコストがかかるかが重要なのだ。しかし、これらの問題を解決するにはトレードオフが伴う。例えば、貯蔵できるエネルギー量を増やせば、より多くのリチウムが必要になり、コストが上昇する可能性が高い。また、定期的な急速充電はバッテリーの寿命を縮めるかもしれない。バランスをうまくとるコツは、選択する電池材料による。

材料の問題

リチウムイオン電池で最も高価な部品である正極から始めよう。理論上、固体電池はどのタイプを使用するかについて、かなり不可知論的である。最も一般的な正極は、リチウムと様々な比率のニッケル、マンガン、コバルトを含むいわゆる三元系正極材(NMC)と、リン酸鉄リチウムのブレンドから作られるLFPの2種類である。高価なニッケルとコバルトの使用を避けることで、LFPは人気を集めており、特に中国が得意とする。しかし、貯蔵容量がNMCより低いため、高い性能を必要としない自動車に使用される傾向がある。

世界中の何百もの研究所が新しい電池材料の研究に取り組んでおり、他のタイプの正極も登場するに違いない。例えばUmicoreは、日本の電解質メーカーである出光興産と提携し、正極化学物質と固体電解質を組み合わせて1つの層を形成する「カソライト」と呼ばれるタイプの材料を開発した。これがうまくいけば、電池の製造がさらに簡単になる。科学者たちはまた、電池のイオン源としてリチウムの代わりにナトリウムを使うことにも取り組んでいる。ナトリウムは豊富で安価だが、最も軽い金属であるリチウムの方が、輸送用途によってはまだ有利だろう。

負極に関しても変化が起きている。現在、ほとんどの負極は、主にモザンビークか中国にあるほんの一握りの鉱山から採掘された純粋な炭素であるグラファイトから作られているか、石油化学工場で炭素排出を伴うプロセスを使って合成されている。固体電解質は有害反応のリスクを低減するため、シリコンや特定の金属、特に金属形態のリチウムなどの材料を代わりに使用することができる。これらはグラファイトよりも少ないスペースでより多くのエネルギーを蓄えることができるため、バッテリーの小型化・軽量化が可能になる。また、固体電解質はセパレーターとしても機能するため、さらにスペースを節約できる。

一部の固体電池は「負極なし」となる(図表2参照)。これはQuantumScapeが取った方向だ。セパレーターと電解質の両方の役割を果たす独自のセラミックを使用し、正極と金属箔の間に配置する。バッテリーが充電されると、リチウムイオンは固体電解質を通って移動し、金属箔上に蓄積される。バッテリーが放電すると、イオンは再び移動し、負極は収縮する。

この方法で負極を形成することは、バッテリーが膨張したり収縮したりすることを意味する。これは従来のリチウムイオン電池でも起こることで、QuantumScapeのセルでは15%程度であるのに対し、4%程度である、と同社の共同設立者であるティム・ホルムは言う。この動きは、セルを何層にも積み重ね、完全なEVバッテリーを構成するモジュールを形成するパッケージングで対応される。

航続距離の長さと充電時間の速さに加え、QuantumScapeのバッテリーは「サイクル寿命」も長いという。これは、バッテリーの容量が90%以下に低下し、性能レベルが低下し始めるまでに何回充放電できるかを示す指標である。QuantumScapeのバッテリーは少なくとも800回は使えるはずだとホルム博士は言う。つまり、1回の充電で平均500kmの航続距離しか得られないとしても、EVの生涯航続距離は40万kmにもなる。セラミックであるため、バッテリーのセパレーターは「デンドライト」の形成にも強いとホルム博士は付け加える。デンドライトとは、液体電解質の中で成長し、短絡を引き起こす可能性のある指のような金属微細構造のことである。凝集型バッテリーを含む半固体電池は、まだこの脆弱性が残っている可能性がある。

生産ラインで起きていること

これらの新しいバッテリーがどれほど優れているかは、実際に自動車に搭載され、メーカーの主張が検証されるまでわからない。既存のEVが宣伝している航続距離は、実際の走行条件では達成できない可能性がある。最初の半固体電池は2025年から26年にかけて自動車に搭載されるだろうと、アナリスト会社IDTechExのシャオクシー・ヘー博士は言う。彼女は、トヨタなどが開発中のような最初の全固体バージョンは2028年に登場すると予想している。

各社が既存の「ギガファクトリー」を新しいバッテリーの製造に転用したり、新しい工場を建設したりするために数十億ドルを投資する前に、試験的な生産に着手するため、最初のうちはその数は少ないだろう。つまり、高級車や高性能車の初期用途では、バッテリーは高価なものになるだろう、とヘー博士は付け加える。つまり、より安価な全固体電池がファミリーカーに広く搭載されるようになるのは、2030年代になる可能性があるということだ。

大量生産がどれだけコスト削減に成功するかは、今後10年間の原材料価格の動向次第である。全固体電池は、リチウムの消費量が大幅に増えるでしょう」と、ドイツのスポーツカーメーカーから独立したポルシェ・コンサルティングのファビアン・ダフナーは言う。その製造方法にもよるが、より大容量の正極と負極を含むバッテリーは、40~100%多くのリチウムを必要とすると彼は見積もっている。同時に、内燃エンジン車からEVへの生産切り替えが進むにつれて、生産業者もさらにリチウムを必要とするようになるだろう。

「ホワイトゴールド」と呼ばれることもあるリチウムの価格は、ジェットコースターのようだ。リチウム市場の多くは中国が独占している。昨年末、バッテリー適格の炭酸リチウムの価格は1トン約60万元(約8万ドル)まで高騰したが、その後25万元(約2年前の約2倍)まで下がっている。ニッケル価格も不安定だ。

このような不安定な市場では、企業は供給ラインを確保する必要がある、とダフナー博士は付け加える。特に中国国外では、リチウムやその他の電池材料の新しい鉱山が開発されているとはいえ、フル生産に達するまでには10年以上かかる可能性があるからだ。

その結果、ダフナー博士は、大手自動車メーカーの多くが、電池メーカーや素材メーカーと提携することで、垂直統合を進めると予想している。日本ではすでに、トヨタ、日産、ホンダが、パナソニック、GSユアサの電池メーカー2社と共同で、固体電池を開発するコンソーシアムを結成している。

材料のリサイクルも多少は役立つだろう。ほとんどの事業がすでに家電製品からバッテリーをリサイクルしており、旧式のEVが寿命を迎えるにつれて増加するバッテリーを処理するために規模を拡大するだろう。電池セルを分離した後、粉砕し、リチウム、コバルト、ニッケル、マンガンなどの材料を回収・精製する。

ネバダ州を拠点とするバッテリー・リサイクル会社Redwood Materialsは、回収した材料の一部を使って新しい正極と負極を製造している。欧州に多数のギガ工場を持つスウェーデンのバッテリーメーカー、Northvoltは、10年後までに必要な材料の約半分をリサイクルバッテリーから調達したいと考えている。

いずれにせよ、全固体リチウムイオン電池の登場は近い。航続距離、性能、利便性において、汚れた旧式の内燃機関を使用する自動車とEVが最終的に競争できるようになる可能性は十分にある。現在、標準的なリチウムイオン電池は、EVのコストの約40%を占めている。全固体スーパーバッテリーによってEVが価格でも競争できるようになるには、この比率を下げなければならないだろう。■