過当競争とゼロコロナ 中国の若者の不満が噴出

過当競争、ゼロコロナによるロックダウン、中国経済の減速による就職難によって、中国の若者は不満を溜め込んでいる。日本が80年代から現在にかけて経験してきた社会の停滞へと中国は高速で突入しつつある。

コロナの厳しいロックダウンに縛られることにうんざりしている中国人にとって新しい流行語が登場した、とフィナンシャル・タイムズは報じている。「润学 (runxue)」、つまり「国外に脱出する方法を研究すること」だという。

この言葉は、漢字の「润」をローマ字表記したものである。中国語では「儲かる」という意味だが、ローマ字のrunは「逃げる」「海外に移住する」という意味を持つ。これに「学」という字を加えて、「海外に移住する学」というミームを作った。

米国のシンクタンク外交問題評議会(CFR)の調査によると、政府が「ゼロ・コロナ」政策を改めて打ち出した4月3日、WeChatでは「移民」の検索回数が440%増加した。最も人気のある移住先はカナダで、テンセントによると、3月28日から4月3日の1週間で「カナダへの移住条件」というフレーズが2846%増加した。また、移民コンサルタント会社への問い合わせ件数もこの1カ月で急増している。

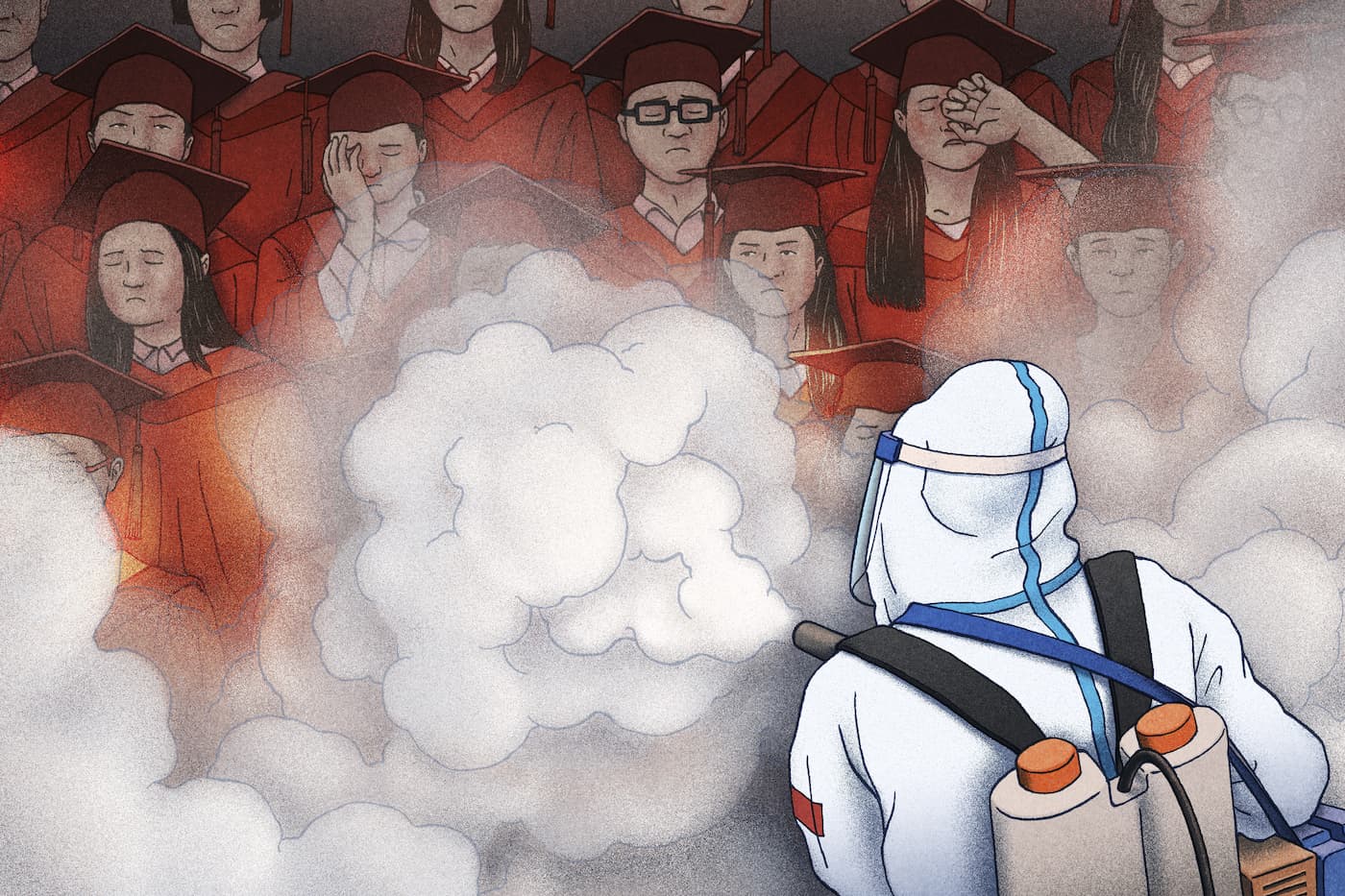

これらは、一般の中国人が当局に深い不満を抱いていることを示唆している。彼らの日々の自由は、48時間か72時間ごとに行われる強制的なコロナ検査の結果にかかっている。彼らは、家族と離れて国営の施設に隔離されるという差し迫ったリスクに晒さえれているだけでなく、不況の淵に立たされた経済の中で、雇用の安定や世帯収入の減少に対する深い不安でいっぱいである。

「最后一代(最後の世代)」というネットスラングもある。人々が「検疫所に行くことを拒否すれば、家族は3世代にわたって処罰される」と警告する警察官に反発する上海住民のビデオを再投稿した。「これは私たちの『最後の世代』になるでしょう」と住民は警察に言った。

「私たちは最後の世代だ、ありがとう!」という男の返答は、中国のインターネット上で世界情勢や国の政治的軌道に対する絶望を表現するためのバイラルミームとなった。人気映画・社会評論アカウント「导筒directube」は、清朝最後の皇帝である溥儀を描いた1987年の伝記ドラマの映画『ラストエンペラー』ポスターを"最后一代"のハッシュタグ付きでシェアした。

「润学」と「最后一代」は、国や将来に絶望している多くの20代、30代の中国人の叫びである。彼らは、ここ数十年で最も暗い時期に、労働力として働き始め、結婚し、子供を持つかどうかを決めようとしているのだ。検閲され、政治的抑圧を受けながら、ある者は自分の足で投票しようと考え、ある者は子どもを産まないことで抗議しようと考える。

さらに中国特有の過剰な競争への不満も噴出している。「内巻」だ。内巻とは、学校、職場、社会生活などで、非理性的な競争が繰り返され、その結果、競争が激しくなるだけで、誰も勝者になれないという意味だ。

現在では、この言葉は広く「燃え尽き症候群」を表す言葉として使われることがある。

「内巻」は英語の「involution」の訳語で、もともとは人類学者のクリフォード・ギアツがジャワ島の農村での調査をもとに、人口稠密化により、限られた耕地の中で内向的発展の農業開発を志向するしかない状態を指す。それが数年前、異常なほど勉学に打ち込む清華大学学生の写真が反響を呼んで、内部競争に巻き込まれる学生たちのキャッチ・ワードとなっている。

この学生は「清華の内巻王」と呼ばれ、内巻という考え方は中国の若い世代でトレンドとなり、特に1990年代以降に生まれたミレニアル世代とZ世代に共感を呼んだ。

燃え尽き症候群の果てに若者がたどり着いたのが、躺平 (Tanping)だ。日本でもすでに「寝そべり族」とのワードで知名度がある。「躺平学大師」(寝そべり学師匠)と呼ばれる匿名のネットユーザーの「躺平こそ正義。寝そべりながら、かくれてあくせく働く人を笑っていたい」という発言が中国の若年層の共感を得たことで知れ渡った言葉だ。