アドビ神谷新社長、メディア向けに事業戦略を説明

コロナ禍によるデジタル化が追い風

要点

コロナパンデミック以降の世界的なデジタル化のなか、デジタルメディアに関連する広範な事業を行うアドビは、その変化を大いに享受している。同社は日本でもその波に乗って業績を拡大しようとしている。

アドビ株式会社は29日、報道関係者向け事業戦略説明会を行い、同社代表取締役社長の神谷知信とGTM・市場開発部 ビジネスデベロップメントマネージャーの阿部成行が日本法人の事業戦略について話した。アクシオンの吉田もウェビナーに参加した。

神谷は4月上旬に代表取締役社長に就任。今回が初めてメディア向けの会見となった。社長就任前は、アドビのデジタルメディア事業統括本部バイスプレジデントとして、Creative Cloud及びDocument Cloudからなるデジタルメディア事業の製品及び販売戦略を含む事業全体を統括。「また、2014年10月入社以来、アドビが自ら推進してきたデスクトップからクラウド、サブスクリプション化へとデジタルトランスフォーメーションをリード」。社長就任に付き、Experience Cloudも範囲に収めることになった。

神谷は日本のビジネスの概況やクリエイティブクラウド、ドキュメントクラウド、エクスペリエンスクラウドを説明した。中小企業、企業、教育機関・政府に対して、専門営業、CSM(カスタマーサービスマネジメント)部門を設置し、同様の範囲に対してパートナーを配置する、顧客対応体制に力を注いでいる。

神谷は、企業のデジタル戦略に対するコンサルティングサービスを拡充する方針を示し、「戦略・方針策定、導入・開発設計・人材育成計画、実装/開発/検証、活用推進・成果創出」(アドビの定義する各段階)のすべてでコンサルタントの支援を提供する、と語った。

神谷は、事業環境の一つとして、スマートフォンでの動画撮影から、より本格的な動画の作成へと足を踏み入れるビギナーが増えており、対応が追いつかないほどのものだ、と語った。YouTubeのトップコンテンツ制作者の中には1億円以上を有に稼ぐものがおり、それ以外のセミプロからアマチュアまでの厚い層がおり、彼らは動画の撮影から編集、サムネイルの作成、流通チャネルの確立等を自ら行っている。

最近では、アドビはプロ向け動画編集ソフトPremiere ProのテレビCMを打ち、周囲を驚かせた。テレビCMのマーケティング費用を負担してでも、獲得する価値のある市場をプロ向けの動画編集ソフトが持つようになったことを示唆しているからだ。

パンデミックでスクリーンタイムが急激に増加したことを受け、クリエイターエコノミーの急激な増加が起きているが、アドビの諸製品はこの潮流から追い風を受けている。

米アドビ本社は、6月中旬に発表された、2021年度第2四半期決算において、四半期収益を38億4,000万ドルとし、前年同期比で23%の成長を達成。デジタルメディア部門の収益は、前年同期比25%増の27億9,000万ドルとなり、デジタルメディアの年間経常収益(ARR)は、前期比5億1,800万ドル増の112億1,000万ドルに達している。

米アドビの新しいAdobe Digital Economy Indexによると、パンデミックの影響でオンライン支出が過去1年間で1,830億ドル増加し、Eコマースが恒常的に加速しており、2022年にはアメリカ人のオンライン支出が過去最高の1兆ドルに達する見込みである。この報告書は、パンデミックが始まった2020年3月から2021年2月までの支出を測定し、オンラインでの支出の急増が鈍ることはないだろうと結論づけている。

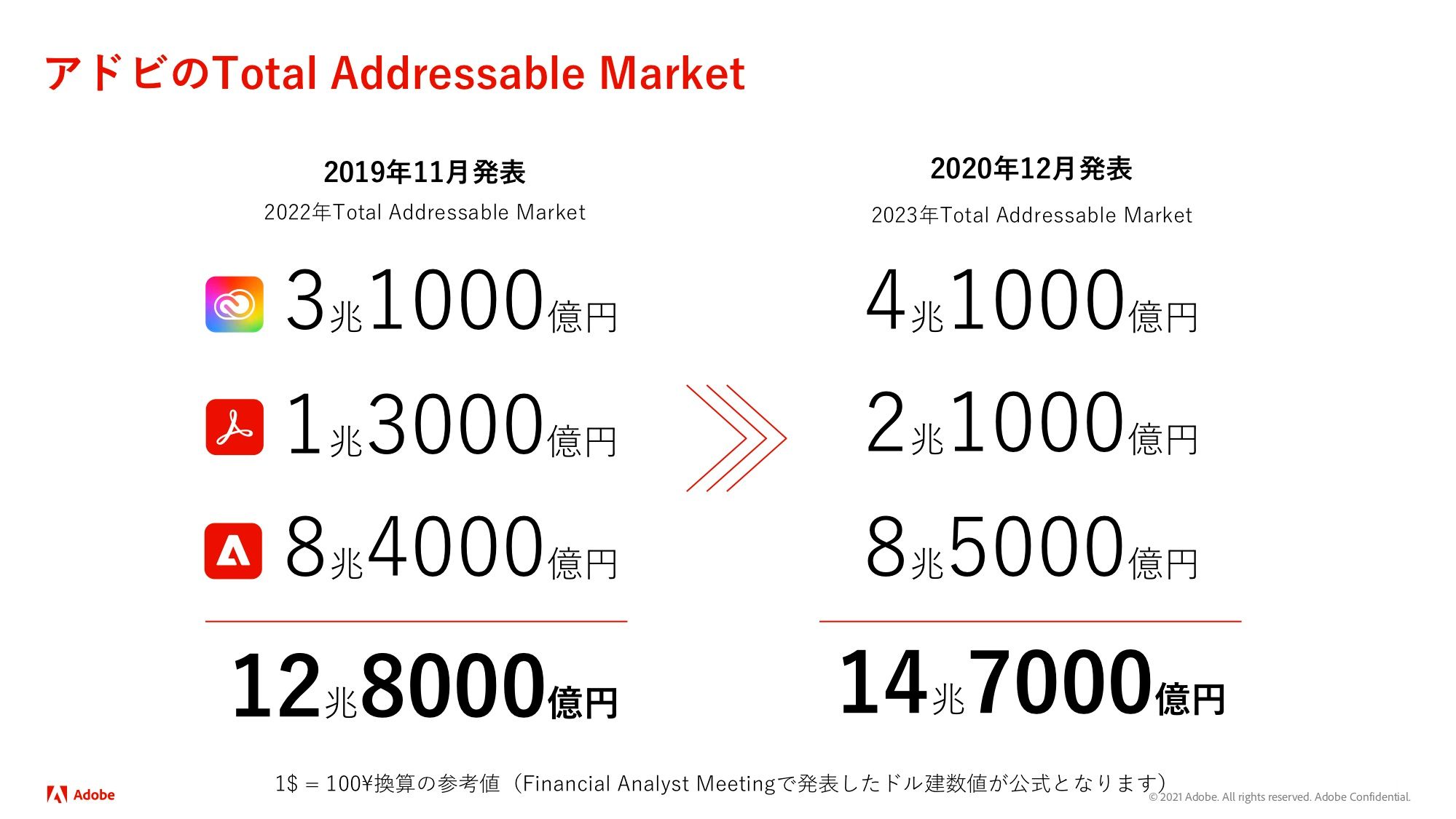

これらの文脈を反映し、神谷が示した以下のスライドにはアドビがデジタルメディアとデジタルマーケティングの市場にとても強気であることが伺える。Total Adressable Market(TAM)の推計(2020年12月)は、クリエイティブクラウドが4.1兆円、ドキュメントクラウドが1.3兆円、エクスペリエンスクラウド8.5兆円で合計14,7兆円であり、パンデミック前の2019年11月で合計12.8兆円から拡大している。

コンテンツとAI

GTM・市場開発部 ビジネスデベロップメントマネージャーの阿部成行はコンテンツ制作・流通とAI支援を組み合わせたアドビのサービスが提案した。

阿部は、近年のインターネットコンテンツ流通の傾向として、一方通行のコミュニケーションから、双方向でメッシュ状のものへと進化している、と指摘している。発見、体験、買う、利用、更新のアドビが定義するカスタマージャーニーすべてをアドビ製品はカバーしているが、クリエイティブクラウドで作ったものをエクスペリエンスクラウドに組み入れることで、コンテンツマーケティングの精度を引き上げる事ができると主張した。

発表では、同社のAI製品Adobe Senseiは、機械学習でコンテンツを分類することができ、Adobe Senseiが、好まれる写真のレコメンドを行い、ユーザーのコンテンツへの反応率を予測することができることや、PhotoshopのクラウドAIをサービスを使って、与えられた素材を組み合わせて、サムネイル画像のパターンを大量に生成することができることが紹介された。

プレゼンでは触れられなかったが、米アドビには昨年、Google’s Pixelのカメラソフトウェアの父である、Marc Levoyがカメラアプリケーションを作るために入社し、バイスプレジデントとフェローに就任している(スタンフォード大教授兼任)。仮にプラットフォームに左右されない優れたカメラアプリがアドビから出てくるのなら、アドビのコンテンツ製作・流通に特化したAIとの相性も含め、非常に興味深いビジネス展開が生まれる可能性がある。

神谷 知信 プロフィル(Adobe公式より)

アドビ入社前の 2012 年から 2014 年には、株式会社ディーアンドエムホールディング ス(現サウンドユナイテッド)にて、アジア太平洋及び中東地域のマネージングディ レクターとしてセールスマーケティング、カルチャーの変革を通じて収益と EBITDA の成長をけん引。 2012 年以前に勤務していた日本 AMD 株式会社では、マーケティン グや営業の要職を歴任した後、シンガポールに赴任し ASEAN 及びオセアニア地域を

統括。その後日本に戻り対日本大手メーカーの戦略グローバルアカウントセールスバ イスプレジデントとして、南北アメリカ、EMEA、APAC、日本の営業チームを統括しました。

それ以前には、デルジャパン(現デル・テクノロジーズ株式会社)にて、セールスな ど複数の部門を牽引した後、エンタープライズマーケティング部門をリードし、サー バ市場初となる国内シェアの 1 位獲得に貢献しました。

青山学院大学法学部国際私法学科卒業。スタンフォード大学にてエグゼクティブプログラムを習得。趣味はマリーンスポーツ全般と旅行。公私ともに多くの国を訪れ、休暇の際は家族や友人との旅行を楽しんでいます。