アフターコロナで顕在化する破壊的なトレンド

日本経済は非常に厳しい不況の中にあり、「アフターコロナ」の前に不況を乗り越える必要がある。コロナの経済への影響は大きく、都市や交通機関の設計、消費者行動、デジタル経済が不可逆の変化を経験した可能性が高い。

Axion Podcastは、テクノロジー業界の最新トレンドを、元DIGIDAY編集者で起業家の吉田と280万会員の写真を扱うベンチャーの事業統括者の平田でディスカッションする対話形式のラジオです。Apple Podcast 、Spotify、Google Podcast、Anchorでも聴取可能です。

要点

日本経済は非常に厳しい不況の中にあり、「アフターコロナ」の前に不況を乗り越える必要がある。コロナの経済への影響は大きく、都市や交通機関の設計、消費者行動、デジタル経済が不可逆の変化を経験した可能性が高い。「コンテンツ配信」や「EC(各種商品小売業)」は、在宅時間が減り外出時間が増えた5月後半も伸び続けていた。

吉田と平田が以下の質問について答えていきます。

- 日本や世界のコロナ不況はどの程度のものか?

- 「新しい生活様式」はどのようなものか?

- 都市のあり方はどう変わるか?

- 消費者行動はどう変化するか?

- IT企業にオフィスはいるのか?

Show Note

- アフターコロナの前にまず不況をどうにかしよう

- "アフターコロナ"のオンライン消費行動の変化をどう予測するか?

- クリエイティブ・クラスは現代都市にカースト制をもたらした

- The Economist. “Home ownership is the West’s biggest economic-policy mistake”

メモ

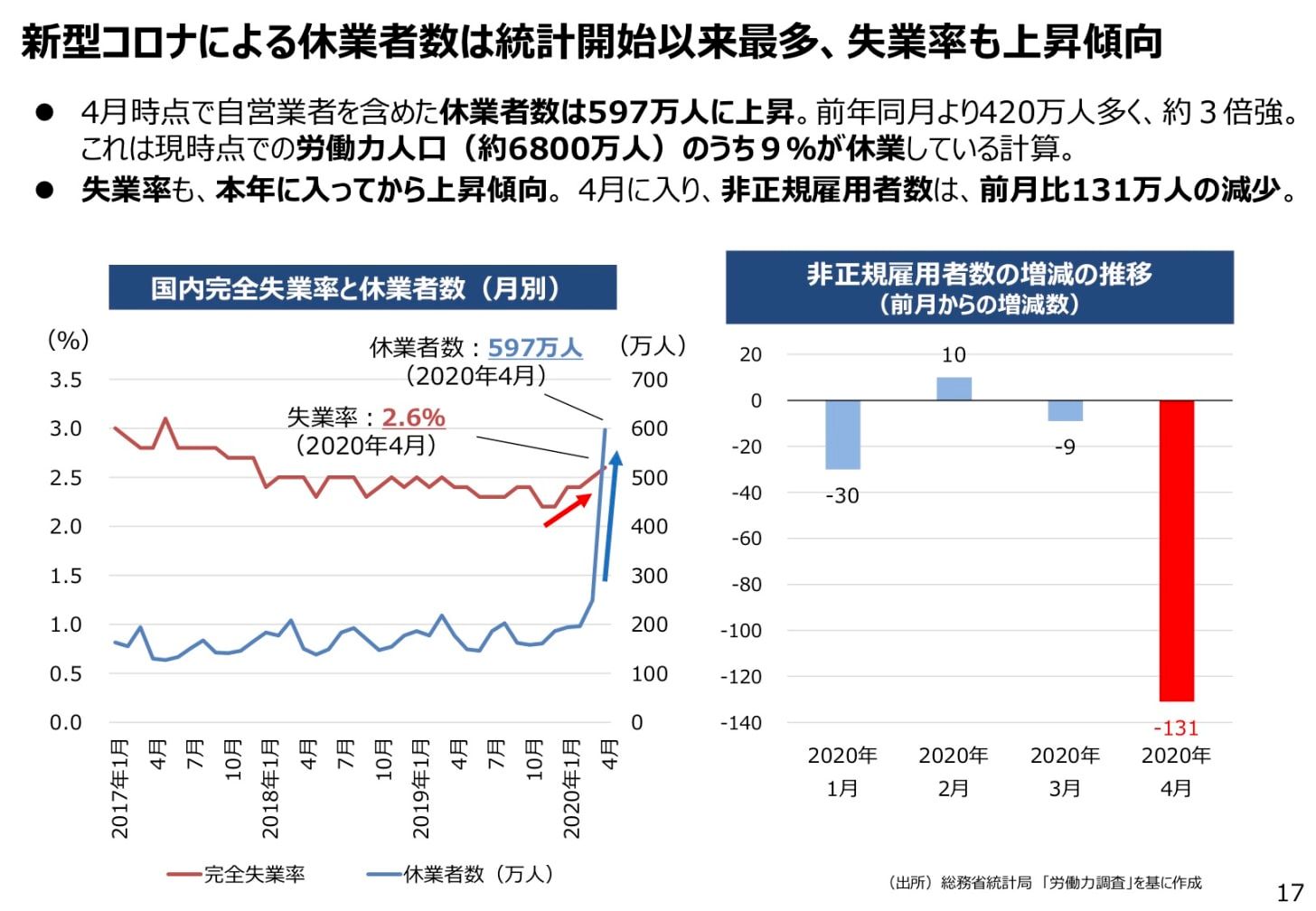

新型コロナの影響で、日本経済は欧米諸国と同様、厳しい状況にあると考えられる。6月8日発表の世銀予測は、2020年には世界のGDPが5.2%縮小すると想定し、日本のGDPは6.1%縮小すると予測した。パンデミックの影響で、ほとんどの国が2020年には景気後退に陥ると予想され(図1)、1870年以降、世界の国々の中において最大の割合で一人当たりの所得が減少している。

リモートワークが不可能な対面型の低賃金の職業に付く人の所得が危機にさらされている。

都市の高密度の利得

コロナ以降、都市部から郊外や地方への住民の移動が起きているという報道が存在する。コロナ以降、都市計画については世界的な議論が起こりそうだ。長期的に世界は都市化してきた。農業の自動化が製造業への労働力の移転を引き起こし、製造業の自動化はサービス業への労働力移転を促した。このサービス業の従事者が居住し働くのが、年というわけだ。

高密度の都市には大いなる利点がある。ハーバード大学教授の都市経済学者、エドワード・グレーザーは、密集によりインフラ開発、運用を効率的に行える点を指摘している。また、様々な産業の密集が産業をまたいだ交流を促し、特に近年の主流であるサービス業においてイノベーションを生み出す、と彼は説いている。

街がスプロール化すると、ガス、電力、水道などの供給・維持コストが高騰し、さらに各々が自動車を保有しなくてはいけないなど、モビリティ(移動性)の費用も上がってしまう。

グレーザーは『都市は人類最高の発明である』で、規制を緩和して高層住宅を増やすことで、住宅費用を抑えて多くの住民が住む高密度な都市を作るべきだ、と訴えている。

都市の課題

ただし都市には課題がある。

- 公共交通機関の混雑は、都市の機能や労働者の生産性などに悪影響を与えている。

- 都市内の住宅供給は、欧米の都市で限界を迎えている

平べったい住宅政策を進めてきた欧米では主要都市の重要な土地がすでに占拠されており、ミレニアル世代が住宅をゲットできないし、賃料も高騰が続いている。「住宅の所有」は西欧の誤りだったのでは(The Economist)。

日本のオンライン消費の行方

日本のオンライン消費にコロナ禍は影響したのだろうか。

渡辺努(ナウキャスト技術顧問,東京大学大学院経済学研究科)、大森悠貴(ナウキャスト,東京大学大学院情報理工学系研究科修士課程)の論文『オンライン消費の増加はコロナ収束後も続くか?』は、ナウキャストが提供する『JCB 消費 NOW』からアクティブな会員100万人をランダムに抽出したサンプルを用いた調査を実施している。このようなことがわかった、と論文は説明している。

- オンライン消費増加の主体は、コロナ前からオンライン消費に馴染み、オンラインとオフラインの消費を併用していた消費者。このような消費者は、オンライン消費の割合を高め、オフライン消費を一切やめてオンライン消費のみに切り替える行動をとった。

- オンライン消費の経験のない消費者の一部が、コロナを機にオンライン消費を始める動きもみられた。ただし、この寄与は必ずしも大きくない

- 年齢別にみると、35 歳前の年齢層がオンライン消費を増やし、これが大きく寄与した。一方、シニア層の寄与は皆無ではないものの小さかった。

ナウキャスト

株式会社ジェーシービーと株式会社ナウキャストによると、緊急事態宣言解除となった5月後半、「百貨店」「喫茶店・カフェ」「居酒屋」「ファミレス」など 外出型消費が回復の兆しが見られた。匿名加工されたJ CBのクレジットカードの取引データを活用して、現金も含むすべての消費動向を捉える国内消費動向指数「JCB消費NOW」を提供。その一部を一般公開した。

5月後半をみると、全国で緊急事態宣言が解除されたことにより、「百貨店」「喫茶店・カフェ」「居酒屋」「ファミレス」などの外出型消費は大きく下げ幅を縮小し、回復の兆しが確認できまし た。一方で、「旅行」は下げ幅を縮小するも回復の動きは鈍く、外出自粛で伸びていた「酒屋」や「電気・ガス・熱 供給・水道業」は外出に伴う消費が増えたことで、伸びが鈍化しています。ただ、在宅時間が減り外出時間が増えても、「コンテンツ配信」「EC(各種商品小売業)」は伸び続けており、緊急事態宣言の解除以降もオンラインで の消費は引き続き強いことが分かります。

「コンテンツ配信」や「EC(各種商品小売業)」は5月後半も伸び続けており、在宅時間が減り外出時間が増えても、その2分野に対する需要は引き続き伸びていたことが分かる。これが6月、7月に向けても恒常的に続くものなのだろうか、注意が必要だ。

ホスト

吉田拓史 YOSHI(@taxiyoshida):記者, 編集者, Bizdev, Product Manager, Frontend Engineer. 早稲田大学政治経済学部卒業後, ジャカルタで新聞記者を5年. 米系デジタルマーケティングメディアDIGIDAYの日本版創業編集者を経て, デジタル経済メディアAxion(アクシオン)を創業. プロフィールサイトとLinkedInを参照. ■Twitter ■Blog ■Newsletter ■You Tube

YASUYUKI HIRATA(@MUTRON):エレクトロニックミュージックのウィークエンドミュージシャン。平日は280万会員の写真を扱うベンチャーの事業成長が任務。ドイツのレーベルからEPをパブリッシュしたこともある。■Twitter ■Website

Photo by Morning Brew on Unsplash