AIの未来はビッグテックが独占する?

AI技術が特定のビッグテック企業に集中することへの疑義は幾度となく示され、そして退けられてきた。ビッグテックがないと現代のAI研究は成り立たないのが現実である反面、チェックが効いているのかは疑わしい。

今週はGoogleのエンジニアが言語モデルLaMDAが意識を持っているという趣旨のブログを発表し、機密漏洩の角で休職に追い込まれる出来事が話題をさらった。しかし、ボスであるGoogle ResearchのBlaise Agüera y Arcasもまた英エコノミスト誌に「ニューラルネットは意識に向かって前進している」と寄稿している。

休職に追い込まれたエンジニアはこのような技術が一つ企業のもとにだけ置かれるべきではない、と発言している。

彼と同じ考え方をする人は決して少なくないが、実際にはビッグテック企業がないと現代の人工知能研究は成り立たないのが現実である。

ロチェスター大学と中国の長江大学の研究者が2020年7月に発表した論文によると、AI研究における企業との結びつき(資金提供または提携)は、2008−19年にかけて大幅に増えていることがわかった。2008-09年には、これらの上位引用論文の24%に企業所属の著者がいたが、2018-19年にはこの統計はほぼ3倍の71%になった。さらに、影響力のある論文に関係するこれらの企業のうち、Googleやマイクロソフトなどの「ビッグテック」企業の存在感は、11%から58%へと5倍以上に増加している。

トロント大学で博士号を取得しているモハメド・アドバラらの研究によると、Googleの親会社であるAlphabetや、Amazon、Microsoftが、2004年から2018年の間に、テニュアトラック(終身在職権を得られるか審査の過程にある)のAI研究者をなんと52人も採用し、これらの研究者になるべき人々を学術や非営利の仕事から掬い上げていることが判明している。

アドバラらは、4校でAIを研究している135人のコンピューターサイエンス教員の履歴書を調べ、その研究者が1社以上のハイテク企業から資金提供を受けていることを示すものを探した。そのうち52人については、判断がつかなかった。残りの83人の教員のうち、58%にあたる48人はAlphabet、Amazon、Facebook、Microsoft、Apple、Nvidia、Intel、IBM、Huawei、Samsung、Uber、Alibaba、Element AI、OpenAIの14の大手テクノロジー企業のいずれかから助成金や奨学金を受けていることがわかった。

また、AI倫理に取り組む少人数の教員グループのうち、58%がビッグテックから資金提供を受けていることもわかった。兼任、インターンシップ、サバティカルなど、あらゆる資金源を含めると、33人中32人、つまり97パーセントがテック企業と金銭的なつながりがあった。「ビッグテックと何らかのつながりがない人は、ほとんどいない」とアドバラは書いている。

AI技術が特定のビッグテック企業に集中することへの疑義は幾度となく示され、そして退けられてきた。DeepMindは「彼らが研究している強力な人工知能は、単一の企業体にコントロールされるべきではないという考え」から親会社グーグルに対し、会社を非営利団体(NPO)と同じ法的構造にすることを提案したが、Googleは、DeepMindに毎年大量のコストを費やしていることを考慮すると賛同できない、と伝えたとされている。

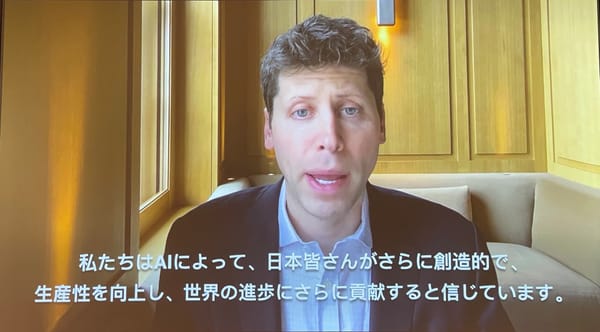

OpenAIは同様の考え方によって当初はNPOとして運営されていたが、AI開発競争が大量の資金とコンピューティング資源を必要とすることから、襟企業へとかじを切り、マイクロソフトの投資を受け入れるに至っている。