NVIDIA、Arm買収でデータセンター垂直統合が加速

Nvidiaが400億ドルのARM社買収を発表したことは、半導体市場に衝撃を与えたが、現在のARM社のライセンシーを疎外したり、競合させたりすることなく、両社がどのようにポートフォリオを統合するのか、特にCPUの構築に関しては多くの疑問が残っている。

Nvidiaが400億ドルのARM社買収を発表したことは、半導体市場に衝撃を与えたが、現在のARM社のライセンシーを疎外したり、競合させたりすることなく、両社がどのようにポートフォリオを統合するのか、特にCPUの構築に関しては多くの疑問が残っている。

Nvidiaが独自のCPUを開発することはなく、代わりにARMの管理下にあるNvidiaのGPUをCUDAやMellanox由来のネットワーキング・スタックと連携させて活用することで、より健全なARMサーバ・エコシステムを育成するのではないかとの憶測が寄せられている。

Tom's Hardwareによると、14日のブリーフィングでは、TheNextPlatformのTimothy Prickett Morganが、ジェン・スン・ファンに「実際にNeoverseのようなものを先に実装して、NvidiaブランドのCPUを作ってデータセンターに投入するのか? ただそれが欲しいだけの人たちのために、実際にリファレンスデザイン(参照設計図)を作って、実際にそれを運用するのを手伝うのか?」と質問した。

ジェン・スン・ファンCEOは「我々とArmの本気の後ろ盾があれば、世界はその土台の上に立つことができ、サーバーCPUを構築することができると気づくことができるだろう。さて、コアのライセンスを取得して、自分でCPUを作りたいと思う人もいるだろう。中には、コアのライセンスを取得して、そのCPUを我々に作ってもらうか、我々のを改造してもらうかを決める人もいるかもしれない」と答えた。

「しかし、Armの周りにはパートナーのネットワークがあり、我々が考え出したアーキテクチャを採用することができ、彼らにとって何がベストかに応じて、コアをライセンスするか、セミカスタムチップを作るか、我々が作ったチップを作るか、それらのオプションのいずれかが利用可能だ。私たちはビジネスのためにオープンにしており、エコシステムを可能な限り豊かなものにし、可能な限り多くのオプションを提供したいと考えている」

Nvidiaは、すでに低消費電力アプリケーション向けにARMベースのプロセッサをいくつか構築していますが、ARMのエンジニアリング人材を利用できるようになることで、Nvidiaのデータセンター・チップのカスタム設計プロセスが高速化されることは間違いない。また、Nvidiaは命令セットアーキテクチャ(ISA)の全体的な管理権を持つことになるが、Nvidiaが将来のARMアーキテクチャのイノベーションのすべてをARMのライセンシーと共有するかどうかは不明だ。

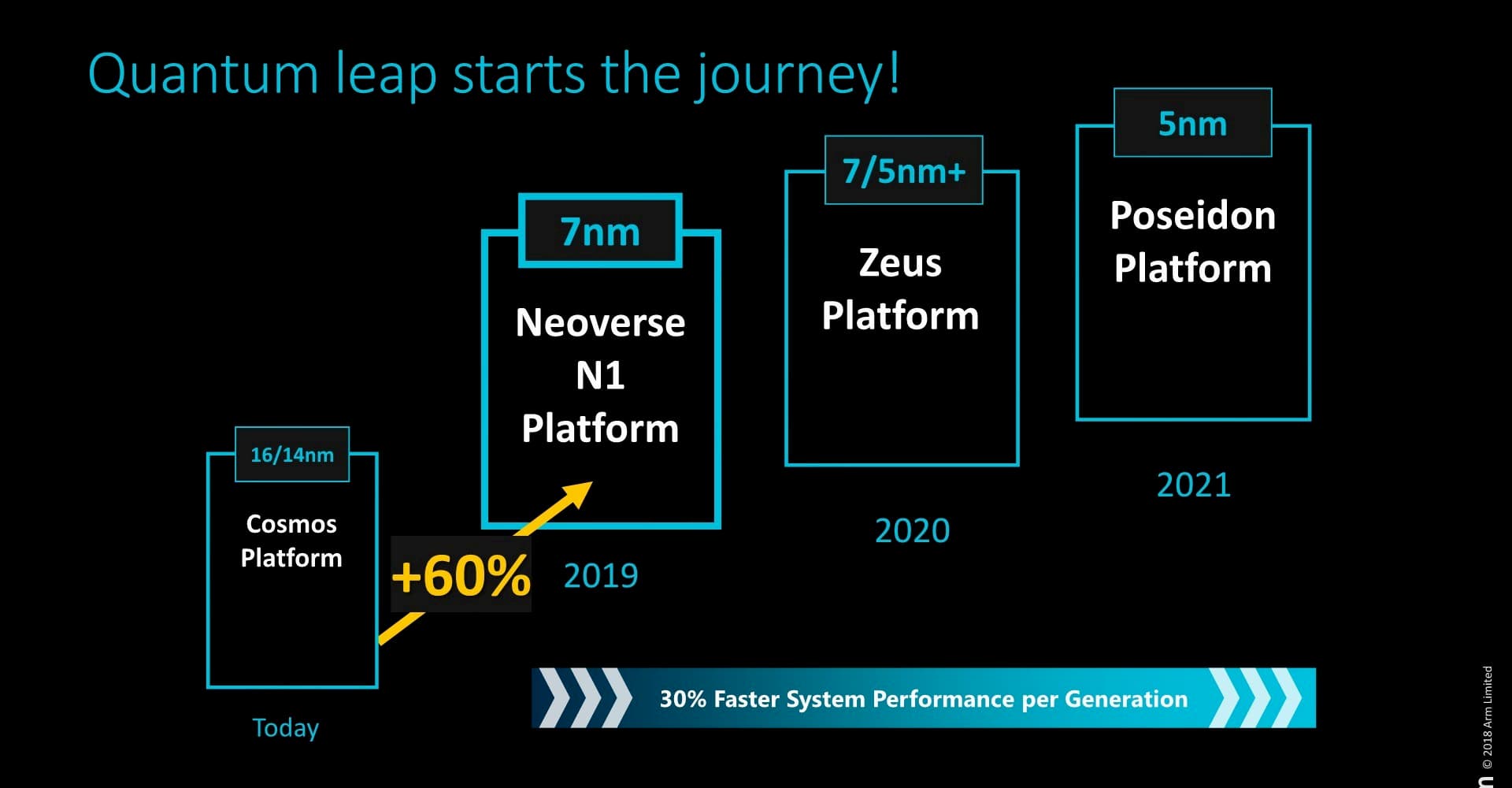

また、ファンは電話会議の中で、ArmのサーバーCPUアーキテクチャNeoverseのロードマップをスピードアップして、Armライセンシーにイノベーションを早く届けたいとも語っていた。当然ながら、Armサーバチップのエコシステムを広げることも(少なくとも短期的には)Nvidiaの最善の利益となるが、そのためには、さまざまなチップメーカーから複数のオプションを提供してもらう必要がある。

Neoverseという野望

Armの野望はモバイル機器や組み込み機器だけにとどまらなかった。一般的なコンピュートの市場はそれよりもはるかに大きく、ビジネス的な意味では、サーバや関連インフラストラクチャのようなハイエンドデバイスの方がはるかに大きな利益率を持っている。つまり、Armのような成功したCPU設計者にとっては、現在のリーダーであるインテルの牙城に挑むことは自然なことだった。

過去10年の間に、Armアーキテクチャをベースにした製品がサーバーとインフラストラクチャ市場を「今にも」嵐のように席巻するだろうという予言を何度も耳にしてきた。特にここ数年は、様々なベンダーがこの目標を実現しようとしているのを目の当たりにしてきた。残念ながら、第一世代の製品の結果はあまり成功しておらず、いくつかの製品が他の製品よりも優れていたとしても、Armサーバのエコシステムは最初の数年間でかなりの苦難を経験している。

Armは長い間モバイルで成功を収めてきたが、彼らのデザインの全体的なパフォーマンスには不満が残ることが多くあった。その結果、同社はモバイルからサーバに至るまで、パフォーマンスに新たな重点を置いた取り組みを行っている。

Neoverseでは、Armがすでにモバイルビジネスで行っていることと同じように、サーバやインフラストラクチャに対しても、新世代のプロセッサ設計で性能を大幅に向上させ、競争力を向上させようとしている。パフォーマンスは現在、インテルやAMDのようなハイエンドのプレイヤーのそれに近づいており、Armは25~30%の年間の大幅な改善を維持できると確信している。

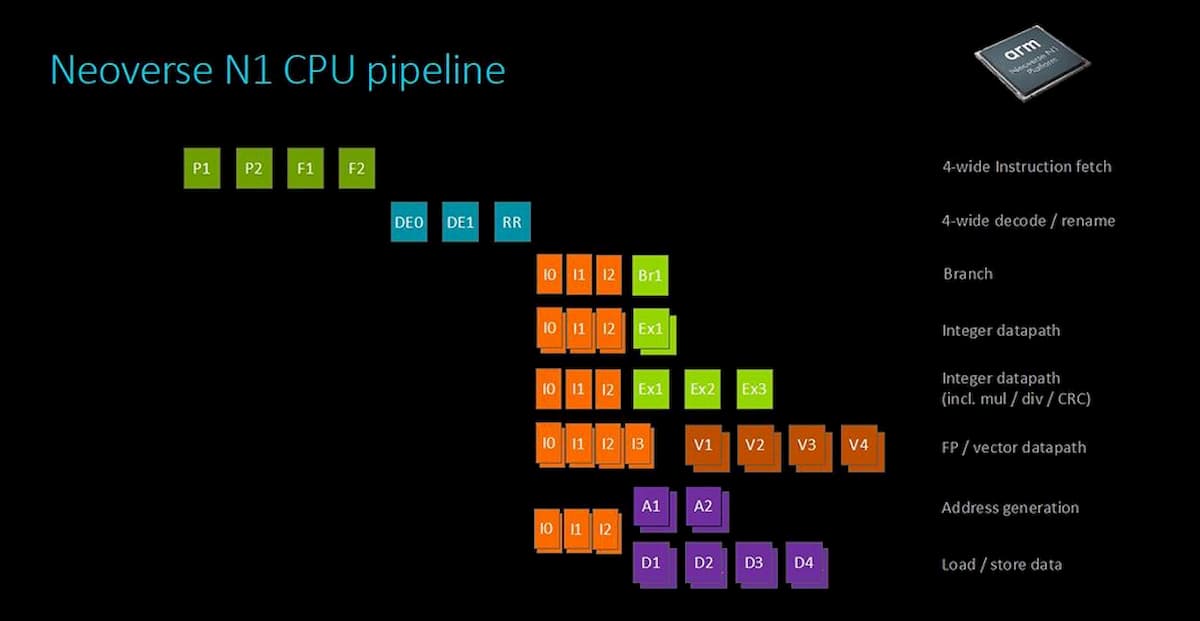

Neoverse N1プラットフォームの中核をなすのは、Neoverse N1 CPUである。Armがプラットフォームと説明しているのは、CPUコアだけではなく、システム全体をマルチコアシステムにスケールアップできるようにするための周辺のインターコネクトIPも含まれている。

Neoverse N1プラットフォームとCPUは、Arm初のサーバおよびインフラストラクチャ市場向けに特別に設計された専用のコンピューティングIPである。これは、コンシューマ製品と産業用ソリューションの両方に同じCPU IPを提供していた過去のIP製品との大きな違いだ。このIPファミリー間の新しい技術的な区別が、新しいインフラストラクチャをターゲットとした製品に新しいマーケティング名を採用することになり、Neoverseブランドが誕生し、コンシューマ向けのCortex CPUブランドとの差別化が図られた。

Neoverse N1プラットフォームは、ArmのAustinデザインセンターで開発された新しいマイクロアーキテクチャーの最初のイテレーションを表している。以前は「Ares」として知られていたN1は、「Enyo」Cortex-A76 µarchの重要なコア・カウンターパートを表している。N1 CPUがCortex-A76のインフラストラクチャの兄弟であることから、2つのコア間に多くの類似点が見られるのは当然のことだ。

特に、Cortex A76で見てきたことを反映した設計目標の1つとして、Armはマイクロアーキテクチャを、インフラストラクチャの展開で最大の頻度で動作するように仕立てている。これは、AMDやインテルがサーバ用CPUに採用している戦略とは対照的である。ここでのArmの利点は、性能、消費電力、面積のすべてを同時に最適化できることだが、インテルとAMDは、特定のSKUでターゲットとする市場セグメントによっては、これらの測定基準のいずれかで妥協しなければならないかもしれない。

突如としてパフォーマンスリーダーに

AppleがMacコンピュータに搭載されているIntel x86プロセッサから自社製のArmベースのチップへの切り替えを開始したことを発表した。また、非営利のハイパフォーマンスコンピューティングランキング組織であるTop500は、史上初めて世界最速のスーパーコンピュータ富嶽がArmチップを搭載していることを発表した。

データセンターでのArmの2つの大きな展開を見てみよう。クールで効率的なサーバの生産競争は、Intelの共同創設者であるゴードン・ムーアの法則から、ソフィー・ウィルソンの夢に向かって進んでいる。サンタクララを拠点とするAmpere Computingは、元Intel社長のレニー・ジェームズが設立したArmサーバーチップの新興企業で、2020年3月に80コアのAltra Arm CPUを発表したばかりだが、128コアのAltra Maxプロセッサのサンプリングを第4四半期に開始すると発表した。ハイパースケール・クラウド・プロバイダーに重点を置いたAmpere社は、Intel社のXeon Platinum 8160(推定9,899ドル)と競合する部分を設計した。

また昨年までKaleaoとして知られ、昨年12月にBamboo Systemsとして再編された英国ケンブリッジの会社は、最初の1U Arm サーバであるB1000Nシリーズを第3四半期にリリースすると発表した。このサーバは、エッジデータセンターなどの低消費電力環境向けに設計されている。

データセンターにおけるArmプロセッサ・アーキテクチャの「出現」は、すでに5年目に突入している。現代のデータセンターのアーキテクチャや構築の多くは、PC用に作られたx86プロセッサアーキテクチャから直接、あるいは間接的に派生してきた。しかし、この分野でのArmの進化は、ゆっくりと、しかし着実に進んでいる。

Ampereの新128コアAltra Maxの性能はスパコンの領域を目指している。そこでは、IntelのXeon Platinum 8160が、最新のTop500で9つのシステムに電力を供給している。

「高いレベルでは、CPUあたりのパフォーマンスではインテルをはるかに上回るパフォーマンスを提供している」とAmpere社の製品担当シニアVPであるJeff Wittichは述べている。生の数字はまだ出ていないが、Wittichは、類似のx86プロセッサに対して2.2倍の性能向上を主張しており、その新しい部分を比較するために選択したAmpereのIntelチップは、8160だった。

Altra Maxは、最高のArmコア数を主張した80コアのAltraとソケット互換性を持つことになる。Wittichは、128コアプロセッサはリニアなスケーラビリティを維持し、コア数が増えてもコアあたりの性能が徐々に低下しないことを意味すると主張している。

彼の主張が真実であれば、それは2019年5月以降の歓迎すべき発展となる。同月に発表された 研究では、ブリストル大学のチームが、当時初のArmベースのスーパーコンピュータで「Isambard」と呼ばれ、Marvell ThunderX2 Armプロセッサを搭載したCray XC50 Scoutシステムの性能を、28コアのXeon Platinum 8176プロセッサで構築されたものを含む同様の仕様のCray製マシンと比較した。

ブリストル大学のチームは、Marvellチップは、特にノード数が 16 ノードになるとスケーリング効率が低下することを発見した。64サーバノードでは、Armベースのプロセッサのスケーリング効率は80%以下に低下したが、Intelチップはすべて100%を超えていた。

これに対してAmpereのテストは、ノード数ではなく、コア数とスレッド数に基づいている。それでも、Wittichが言ったことが真実であることが証明されたならば、Armプロセッサのエンジニアは、HPCの分野で同社の製品を競争力のないものにしてしまう可能性のある重大な不具合を克服したことになるだろう。

多くの企業が既にArmプロセッサをサーバに搭載している。HPE, Supermicro, Lenovoなどの企業はすでにArmプロセッサを搭載している。しかし、彼らが行ったことは、文字通りArmチップをx86アーキテクチャに差し込んだだけだ。これは、Armの利点のいくつかを提供することができる。消費電力と冷却を減らすことができるが、処理能力、I/O、スループット能力など、Armが非常に有利な点を活用することはできない。

結論

このような状況にNvidiaとMellanoxとの相乗効果が加われば、Armはサーバー・インフラストラクチャCPU市場で非常に重要な地位を確保する可能性があることを示唆している。また、Nvidiaは、三者のケイパビリティを利用したデータセンターのシステムビルダーの地位を狙うことになるだろう。Armの吸収が認められるならば、Nvidiaは未来のデータセンターで垂直統合の支配を築くようになっているかもしれない。

参考文献

McIntosh-Smith, James Price, Andrei Poenaru, Tom Deakin. Scaling Results From the First Generation of Arm-based Supercomputers. Department of Computer Science, University of Bristol Bristol, UK. 2019.

Photo by NVIDIA