ソフトウェア定義自動車は電動化の夢を見る

ソフトウェア定義自動車(Software-Defined Vehicle)とは、自動車がハードウェア中心の製品からソフトウェア中心の電子機器へと変化しつつある中で、主にソフトウェアによって機能が実現された自動車のことを指す言葉だ。

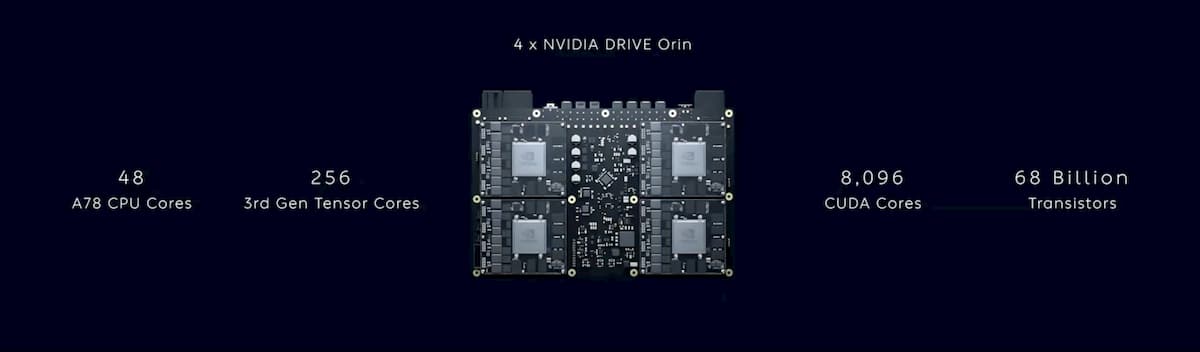

NIOは9日、2022年に出荷を開始する最新のET7セダンを発表し、スーパーコンピュータ「Adam」を搭載すると発表した。Adamは4つのNVIDIA Orinプロセッサから成り立っており、市販車では前例のない毎秒1,000兆回(TOPS)以上の演算を実現するとNIOのCEOであるWilliam Liは語った。テスラが2019年に発表したHW3チップは144TOPSなので、7倍以上の計算量である。

NVIDIA Orinは2019年末に発表されたSoCで、自律走行車やロボット市場向けに設計されている。254兆回/秒(TOPS)の演算を実現すると同時に、エントリーレベルのADAS(先進運転支援システム)から完全な自律走行車(レベル5)までのための計算を提供できる。NIOは、各EVに4つのOrin SoCを搭載し、安全な自律走行に必要な冗長性と多様性を提供することで、1,000以上のTOPSの性能を実現する目論見だ。

4年間の研究開発投資の成果であるこのSoCは、170億トランジスタで構成されている。Orin SoCは、NVIDIAの次世代GPUアーキテクチャとArm Hercules CPUコア、新しいディープラーニングとコンピュータビジョンアクセラレータを統合したものだ。

Adamは4つのSoCからなるが、最初の2つのSoCは、車両のセンサーセットから生成される8ギガバイトのデータを毎秒処理する。3番目のOrinは、どのような状況でもシステムが安全に運転できるようにバックアップの役割を果たし、4番目のOrinはローカルトレーニングを可能にし、分散協調学習で車両制御を改善したり、個々のユーザーの好みに基づいて運転体験をパーソナライズしたりする。

Orinは自動車をソフトウェア定義にするための基盤である。Orinは、レベル2から完全な自動運転レベル5の車両にスケールするアーキテクチャ互換性のあるプラットフォームを可能にするために開発されており、OEMは大規模で複雑なソフトウェア製品を開発することができる。OrinとXavierはどちらもCUDAとTensorRT APIとライブラリを介してプログラマブルであるため、開発者は複数の製品世代に渡って投資を活用することができる。

ソフトウェア定義自動車

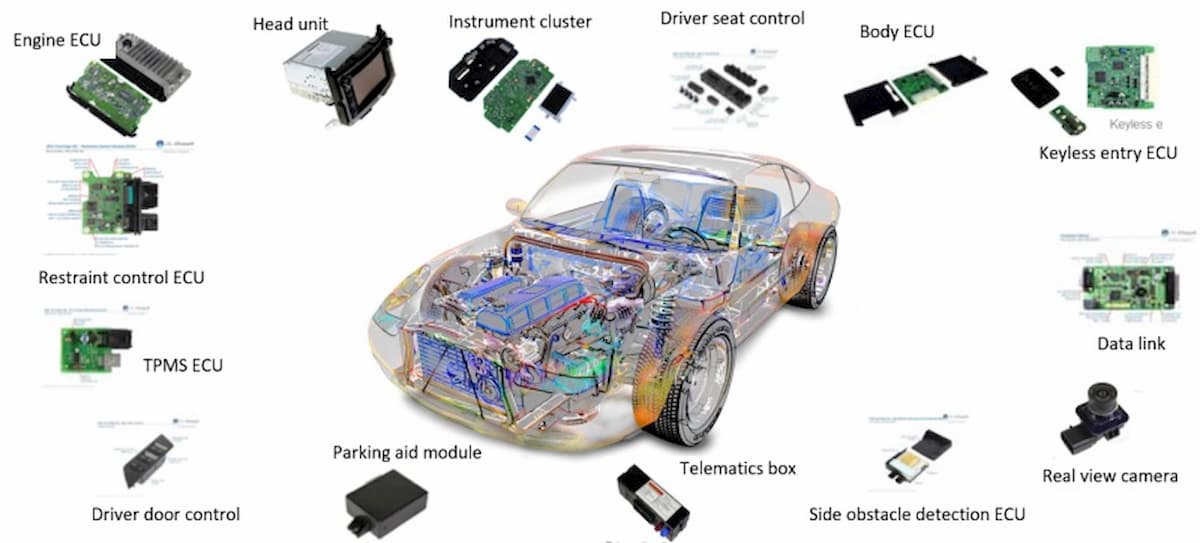

ソフトウェア定義自動車(Software-Defined Vehicle)とは、自動車がハードウェア中心の製品からソフトウェア中心の電子機器へと変化しつつある中で、主にソフトウェアによって機能が実現された自動車のことを指す言葉だ。今日のプレミアム車には、すでに最大1億5000万行のソフトウェアコードが搭載されており、100もの電子制御ユニット(ECU)や、センサー、カメラ、レーダー、光検出・測距装置(LIDAR)などの数多くのデバイスに分散して搭載されている。量販車はそれに遠く及ばない。電動化、自動化、コネクティビティという3つの強力なトレンドが、顧客の期待の形を変えつつあり、メーカーはそれらに対応するためのソフトウェアへの依存度を高めている。

消費者はソフトウェアによって定義された機能をますます求めるようになっている。運転支援機能が自動運転へと発展し、完全自律運転へと向かうにつれ、より多くのソフトウェアの必要性も高まっている。消費者が乗車中にリッチなコンテンツを期待するようになると、車両が管理しなければならないデジタルコンテンツの量も増える。また、自動車がモノのインターネット(IoT)の一部となり、クラウドとの間で大量のデータを送受信するようになると、そのすべてのデータを処理、管理、配信するためのソフトウェアが必要になってくる。

新しい安全性、快適性、利便性などの機能を解放するだけでなく、ソフトウェアで定義された車両には、ハードウェアで定義された従来の車両と比較して、他にも多くの利点がある。

ソフトウェアで定義された車両では、セキュリティパッチ、車載インフォテインメントの改善、パワートレイン(車の動力源)やビークルダイナミクス(車両の運動力学)などの車両の中核機能のモニタリングやチューニングを含むOTA(Over-the-Air)アップデートを顧客が受け取ることができるようになる。

ECUはセンサーやアクチュエーターとの間で膨大な量のデータを送受信するため、自動車メーカーは車両のあらゆる側面、性能、コネクテッド・エコシステムの中での位置を把握することができる。これにより、自動車メーカーはライフサイクル管理を改善し、顧客に提供できる機能を開発する機会を得ることができる。

ソフトウェア定義車の進化の鍵となるのは、ソフトウェア開発とハードウェア開発の分離だ。携帯電話に例えれば、元々、携帯電話のソフトウェアとハードウェアは密接に結合されていたが、スマートフォンの登場により、携帯電話は、基盤となるハードウェアに関係なく、アプリケーションのエコシステムをサポートするソフトウェアプラットフォームへと変化した。同じことが自動車のソフトウェアでも起きている。自動車メーカーは、メーカーや他の認可された関係者が参加できるアプリケーションの「ウォールドガーデン(壁の中の庭)」を作り始めている。

さらに、車両のソフトウェア定義化への移行は、車両メーカーとそのパートナーがいくつかの重要なシフトをしなければならないことを意味する。モデルチェンジを基点とした開発サイクルではなく、アジャイル手法によって継続的なソフトウェア開発が推進され、OEMは工場を出た後でも車両にソフトウェアを展開することができるようになる。車両がさまざまなセンサーからのデータを処理し、道路上の他の車両を含む広範なエコシステムと相互作用するため、コンピューティングの需要が増加する。自動車メーカーは、この膨大なデータの流れを処理し、ほぼリアルタイムで処理できるデータ分析システムを開発しなければならない。

自動車業界は、自動車ソフトウェアおよび電気・電子アーキテクチャに対するアプローチを再考し、よりモジュール化されたサービス指向アーキテクチャ(SOA)モデルへと移行することになる。ソフトウェア開発と同じ道のりを辿ることになるということだ。以前は、異なるプログラムをネットワークで連結すると、そのたびに複雑な処理が必要だった。現在は標準化が進み、ひとつひとつをサービスという独立した機能として定義し、その組み合わせとして製品を作るようになっている。クラウド上に構築したサービスの疎結合なパッケージ(マイクロサービス)として成立する近年のソフトウェア開発はこの流れの中にある。

また、すべての自動車がインターネットに常時接続されることになり、高性能のコンピュータとして性質を帯びるため、悪意の第三者による攻撃を回避、検知、防御するためには、セキュリティ戦略がさらに重要になり、その戦略は、単にシステム内の個々のコンポーネントやボックスを保護するのではなく、システム全体を保護するために進化しなければならないだろう。

ソフトウェア定義と電動化はセット

車は大きく分けて、パワートレイン、ボディとサスペンション、車載インフォテイメントの3つのコンポーネントに分けられる。さらに最近では、これらのカテゴリーにきちんと収まらない先進運転支援システム(ADAS)が別のカテゴリとして浮上している。

これらの中でも、車載インフォテインメントは電動化が最も簡単で、機械式のラジオコントロールはすでに電子制御に取って代わられている(ET7はこのためにクアルコムのSoCを採用している)。アクティブサスペンションは、機械式サスペンションに取って代わったわけではないが、電気的に調整できる形式に変更された。パワートレインは完全な電動化が最も困難な部分だったが、毎年もたらされる電池とモーターの性能改善は、楽観的な見方を支持しているように見える。

電動化のプロセスは、単に内燃機関を単純なモーターに置き換えるだけではない。各コンポーネントには、ソフトウェアで調整可能な幅広いパラメータが付属している。駆動トルクからマシンビジョンアルゴリズム、インフォテインメントシステムに至るまで、ソフトウェアの設定によって調整や再構成が可能だ。

自動車メーカーは、この変化を促進する2つの傾向を見ている。1つは、自動車からの排出ガスをこれまで以上に低いレベルまで削減する必要性が常にあるということだ。温室効果ガスが環境に与える影響への懸念から、最終的には内燃機関では達成できないほど多くのことを自動車に要求するような規制が行われるようになっている。

車の残りの部分にも、いくつかの電子的なオプションがある。アクティブサスペンションとABS(アンチロック・ブレーキ・システム)はマイクロコントローラで制御されている。無段変速機になれば、コンピュータ制御が可能になる。

電気自動車は機械式のものに比べてはるかに「調整可能なもの」になっていくと予想される。日常的に運転するユーザーには、その多くは見えないままだ。ドライバーが購入しなかった機能も含めて、車に搭載されている多くの機能は、電気信号でオンになるのを待つだけの状態になっている。

これにより、自動車メーカーは莫大な効率性を得ることができる。購入した機能を有効にするためのソフトウェアの迅速なアップデートに頼って、すべての車に同じドライブトレインを提供することができる。これらの車両とパワートレインを組み合わせるために必要な物理的特性は、より標準化されていく可能性がある。OEMは3台程度のプラットフォームを持つことになるはずだ。 そして、これらのプラットフォームの大部分は共通のコンポーネントをベースにしており、主なバリエーションはホイールベースと車幅などに限定されていく。

逐次的にソフトウェアの内容を追加することは、大規模なSoCの必要性を意味し、それはより多くの計算量を意味する。これらの機能に付随して、運用データをクラウドに送信し、エンターテインメントや運転支援サービスのダウンロードを容易にする豊富な通信チャネルが提供されることになる。そのため、セキュリティの重要性が高まる。

内燃機関では、工場を出た後に微調整できることはあまりない。電気パワートレインは、アップデートによってバグを修正したり、プラグのセキュリティパッチを提供したり、動作パラメータを微調整したり、機能のアップグレードや一時的な機能の"レンタル"を可能にしたりすることがある。微調整は、すべての車両から収集した分析に基づいている可能性がある。

参考文献

- NVIDIA Introduces DRIVE AGX Orin — Advanced, Software-Defined Platform for Autonomous Machines. NVIDIA. December 17, 2019 (Accessed Jan 11).

- NIO と NVIDIA、新世代の自動運転電気自動車の開発で提携. 2021年1月12日 (Accessed Jan 12).NIO Partners with NVIDIA to Develop a New Generation of Automated Driving Electric Vehicles. NVIDIA. January 9, 2021 (Accessed Jan 11).