中国の仮想通貨採掘禁止で笑ったのはアメリカ

中国が仮想通貨の採掘を禁じてから、採掘の勢力図に激変が起き、中国は採掘の地図から完全に存在を消し、米国が採掘のシェアにおいてトップになった。

要点

中国が仮想通貨の採掘を禁じてから、採掘の勢力図に激変が起き、中国は採掘の地図から完全に存在を消し、米国が採掘のシェアにおいてトップになった。

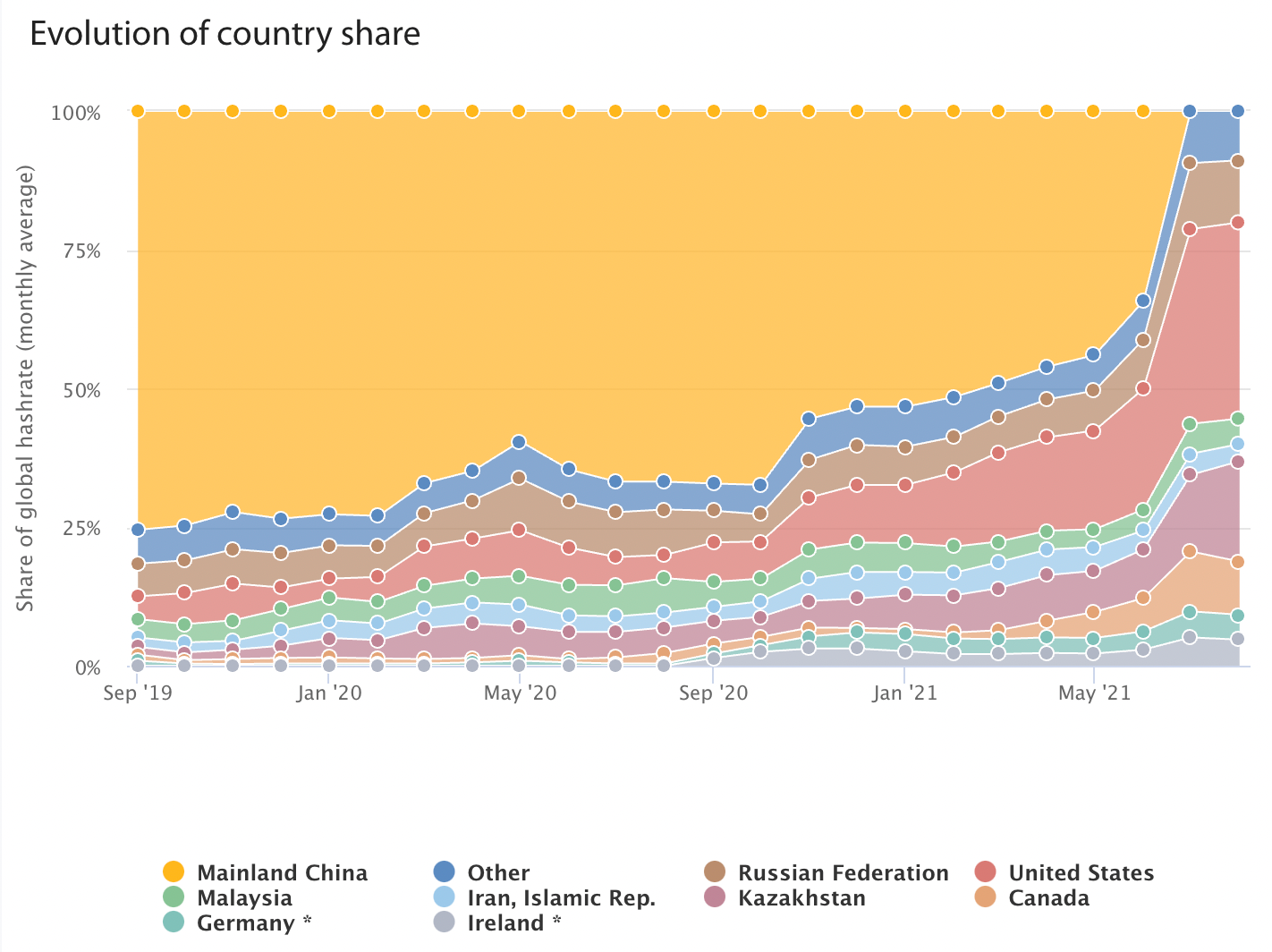

中国はかつて仮想通貨(以下、暗号通貨)のマイニング(採掘)の王様だった。2019年9月には、世界のビットコイン採掘量の4分の3を占めていた。地方にはビットコインのマイナー(採掘者)が点在し、暗号パズルを解いて暗号通貨での取引を検証することに特化していた。

しかし、2021年5月、中国政府は自国の金融システムの統制に脅威を感じ、ビットコインの採掘を中止することを宣言した。7月には、中国国内のマイニング事業は事実上、一掃された。また、小規模な違法採掘者の取り締まりも強化されているとのことで、採掘関係者は撤退を余儀なくされている。

採掘者はどこへ行ったのか?

ケンブリッジ大学のビジネススクールの一部門であるケンブリッジ・センター・フォー・オルタナティブ・ファイナンス(CCAF)が、その答えを提示している。Bitcoin Electricity Consumption Index(ビットコイン電力消費指数)」は、ビットコインのマイニング(採掘)を行う「プール」と呼ばれる大規模なグループのサーバーに接続する採掘施設の運営者のIPアドレスを追跡している。

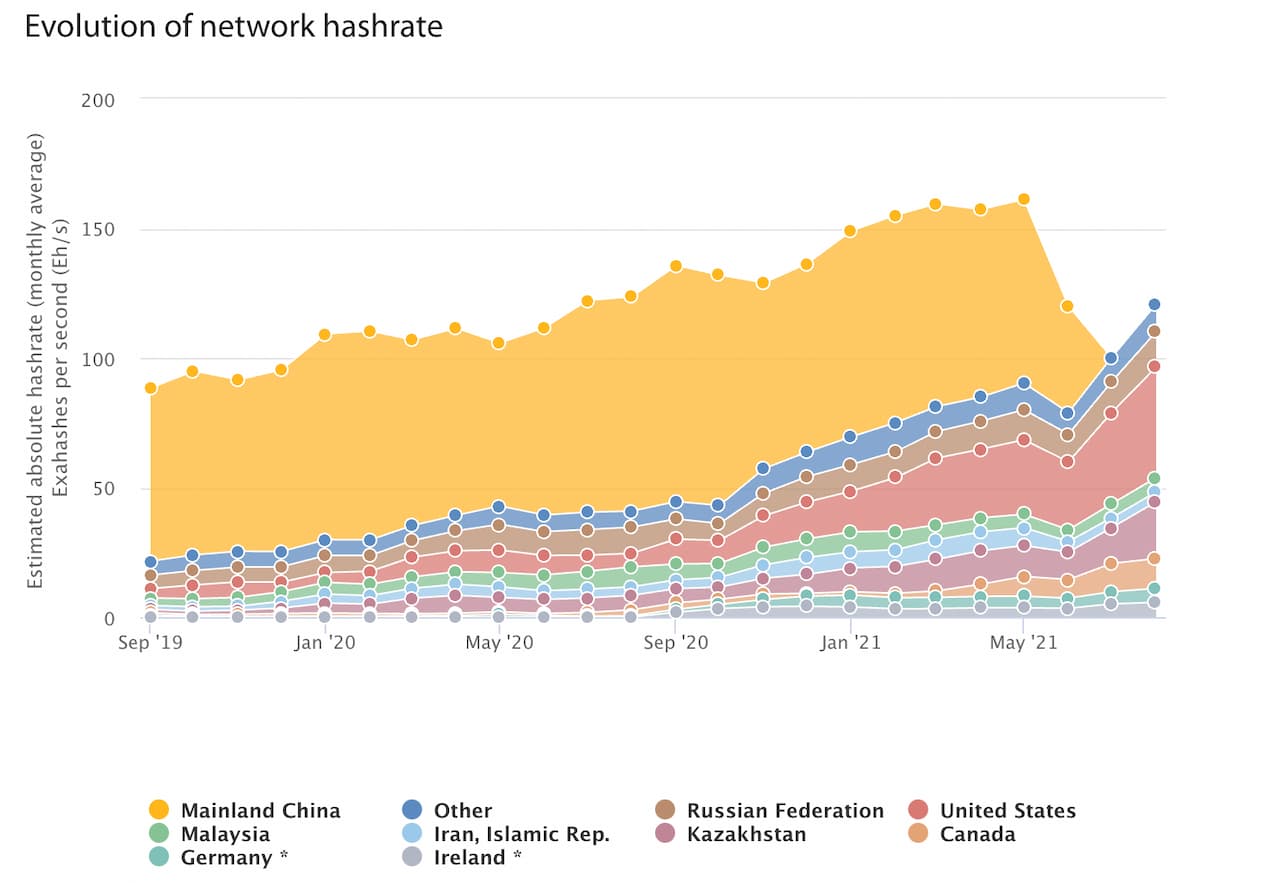

そのデータによると、中国のハッシュレート(ビットコインネットワークで使用されている処理能力の指標)は、年初には1秒間に79.5エクサハッシュだったのが、7月にはゼロになっている。

これらのハッシュの多くはアメリカに流れ、2021年8月の月間ハッシュレートは前年比722%増となりました。今やアメリカは、ビットコインのマイニングにおいて、世界のハッシュレートの3分の1以上を占める世界トップの拠点となっている(中国がマイニングを取り締まった今年5月から8月の間に、世界のハッシュレートは約25%減少した)。

また、カザフスタンとロシアも人気の場所となっており、それぞれ世界シェアの18%、11%を占めている。その共通点は、電気代が安いこと。エネルギーを大量に消費する採掘グループは、フィリピンやフィンランドの総ワット数よりも多くの電力を毎年消費している。

CCAFのデータには限界がある。CCAFは採掘プールのデータのサンプルを基にしているため、ビットコインの総演算能力の最大37%しか把握できていないという。

例えば、アイルランドとドイツ。これらの国が暗号採掘を活発化させている証拠はほとんどないが、今年の1月から8月の間に世界のハッシュレートはそれぞれ46%と17%増加している。これは、中国のハッカーが当局の怒りを避けるためにヨーロッパの仮想プライベートネットワークを経由してトラフィックを再ルーティングしたためかもしれない。

しかし、ビットコイン採掘の世界的な中心が変化していることは明らかだ。GDPなどの伝統的な経済活動の指標では、中国が米国に追いつこうとしている。しかし、クリプトエコノミーの分野では米国が追い抜くことになった。

関連記事