モバイルインターネットがあなたをハックするために磨いた知見がもたらす深刻な負の影響

あなたの行動を変えるための技術は日進月歩で進んでいるが、世界はそれをやめるインセンティブを設定できないでいる。テクノロジー企業はお互いに競い合っているし、金融市場の評価を絶えず気にしている。

1. 中毒を催す「不確実な報酬」

インターネット企業の製品はユーザーのリテンションレート(継続率)が高いほどもてはやされる。あなたがプロダクトマネジャーだったとして、これを達成するにはどうすればいいか。最も簡単な手段はユーザーを中毒にすることだ。

この中毒を引き起こす脳神経内のできごとはギャンブルと酷似している。ギャンブルの特徴のひとつは、その不確実性である。ジャックポットの大きさであろうと、勝つ可能性であろうとそれは不確実である。 そして、報酬の不確実性は、ギャンブルの魅力において重要な役割を果たしている。

ドーパミンは、食事、情事、薬物などの楽しい活動中に脳が放出する神経伝達物質であり、報酬が不確実な状況でも放出される。 ドーパミン放出は、特に潜在的な報酬を確信する瞬間に増加する。この放出量とギャンブル中毒の重度は関係があるだろう。また、この報酬系の働きはギャンブルにおけるリスク行動を強化する可能性も高い。

ギャンブルや不確実性に繰り返しさらされることで、人々は負けに対する反応を変えてしまう。直感に反して、ギャンブルの問題を抱えている人においては、お金を失うことによる、ドーパミンの放出量が勝利とほぼ同じ程度になると言われる。勝っても負けても同じ程度の脳内報酬が得られるのだ。その結果、ギャンブラーは負けることでプレイを続ける衝動を駆り立てられる。

スロットマシンにはあなたの脳の感じ方を操作するためのテクニックが詰まっている。ジャックポットの手前でリールが止まり、当たりを逃す「ニアミス」現象は通常は勝利に反応する脳の領域を刺激し、ギャンブラーのもっとプレイしたいという欲求を高めるのだ。この技法はスロットマシンとカジノに限定されない。ニアミスは人気の高い「キャンディクラッシュ」のような中毒性をはらむスマートフォンゲームでも必要不可欠な役割を果たしている。

ニアミスは損失よりも興奮する。それは明確なミスをするよりもイライラし、かなり不快感を催させるが、決定的に重要なことは、ほとんど勝つこと自体が勝つことよりも実質的なプレイ衝動を引き起こすということだ。 ニアミスはとてもやる気を起こさせ、プレーヤーのゲームへのコミットメントを高め、個人が意図したよりも長くプレイする結果となる。 実際、ニアミスに対するドーパミンの反応の大きさは、個人のギャンブル依存症の重症度と相関していると言われる。

ギャンブルとゲームはとても類似した存在である。ゲーミングは心理学、神経科学、認知科学を応用して「ユーザー体験」を構築し、時にはあなたの脳の感じ方を操作しにかかるし、そうだからこそ楽しいのだ。ただこれは余談が過ぎるので今回は触れないようにしたい。気になる人はゲームUXコンサルタントのCelia Hodentのこれやこれなどを参照いただけると幸いである。

大手テック企業がこのような人間の脆弱性をつく製品デザインを採用していることに警鐘を鳴らしているのが、元Googleのデザイン倫理担当者で、Center for Humane Technologyの共同創設者であるトリスタン・ハリスだ。ハリスはGoogle在籍時の2013年からすでにこの主張を始めている。

当時はYouTubeの買収から7年後、Google +をFacebookの競争相手に育てようとするGoogleの取り組みを開始してから2年後である。YouTubeは競合他社との厳しい「動画競争」を勝ち抜いて世界中のアテンションを集めるサービスになっている。ハリスのスライドは最終的に何万人もの従業員によって閲覧され、その後、社内で会社の責任についての議論を引き起こしたと言われる。

ハリスは退職後「Time Well Spent」(有意義な時間)という運動を開始している。これはテックプラットフォームを利用し注意散漫になったり脊髄反射的になったりする時間から「有意義な時間」へと移行を促すものだ。

ハリスは「テクノロジーは、注意の感覚の短縮、二極化、怒りの文化、ナルシシズム、選挙工学、中毒など一連のことを引き起こしている。これらは別々の問題のように見えるが、これらはすべて、テクノロジー企業間の競争の予測可能な結果であり、あなたの脳から注意を引く方法を見つけ出すことだ」とSentinelのインタビューで説明している。

2. コンピュータを使用して人を説得する技法: Persuasive Technologies

ハリスはスタンフォード大学の修士課程で在籍したパースエイシブ・テクノロジー・ラボ(Persuasive Tech Lab)では、行動デザインの第一人者である行動科学者のB・J・フォッグ教授が所長を務めている。彼はテクノロジー企業へのコンサルティングに加え、シリコンバレーのスタートアップのデザイナー向けに「行動デザインブートキャンプ」も提供している。Instagramの共同創業者であるKevin Systrom と Mike Kriegerもラボでアプリの開発手法を学んだ。

1998年に創設された研究所はコンピューター科学の一部としてユーザーを正しい方向へ「説得」する手法を研究していたが、モバイルが登場する2000年代後半から彼の研究領域は波に乗ったのだ。2007年に実施した「Facebookクラス」はとても有名である。大学院生は当時急速に成長していたFacebookを模したアプリを開発し、ユーザー行動を視ながら「行動デザイン」を改善することを繰り返した。その結果、3人のチームで働いて、75人の学生がたった10週間で合計1600万人のユーザーを集めたのだ。一部の学生はアプリを売り、院生のまま数百万ドルを得ている。

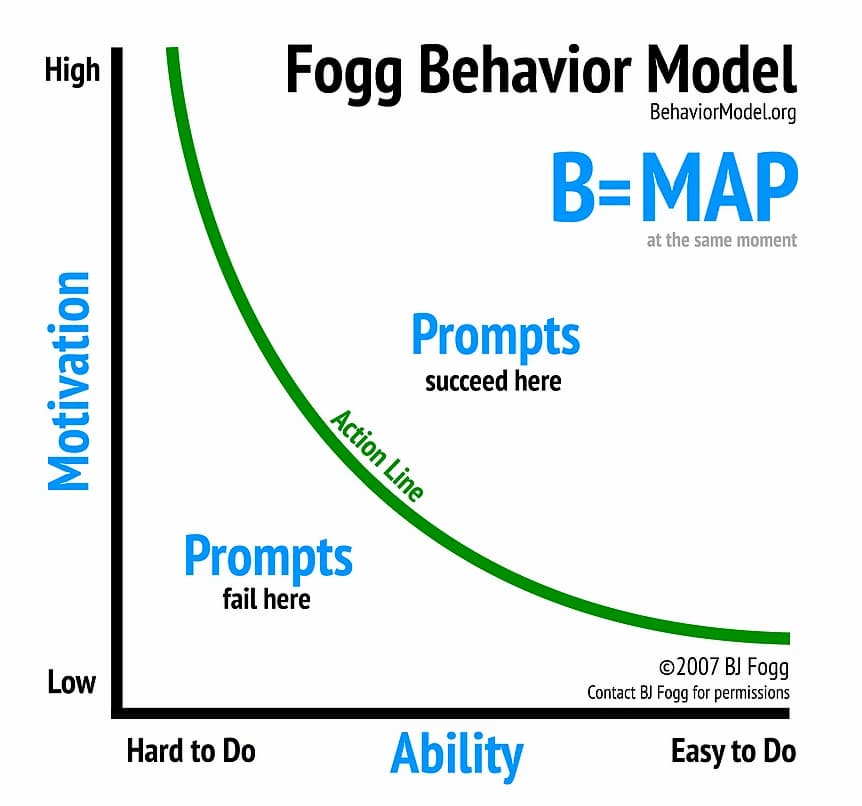

彼が提唱する消費者行動モデルはとてもシンプルな者である。意欲(Motivation)とその能力(Ability)、働きかけ(Prompt)ことが重要だと説くものだ。

彼が2002年に著した「Persuasive Technology: Using Computers to Change What We Think and Do」では、彼が「Captology(computers as persuasive technologies)」と名付けた領域は、人々の態度や行動を変える目的で開発されたインタラクティブコンピューティング製品の設計、研究、分析に焦点を当てている。つまり、Captologyとはコンピューティングと説得が重なる領域である。

印刷広告からテレビコマーシャルまで、従来のメディアは、人々に影響を与えて態度や行動を変えるために長い間使用されてきた。 コンピューターと説得を利用することによる違いは対話性である。一般的なルールとして、説得技術は、状況が進展するにつれて説得者が影響力を与えるための戦術を調整するのを可能にする、インタラクティブなものが最も効果的である。熟練した営業担当者はこれを知っており、見込み客からのフィードバックに従ってピッチを調整するとフォッグは説明する。効果的な説得テクノロジー(Persuasive Technology)は、ユーザーの入力、ニーズ、および状況に基づいて施策を調整するものなのだそうだ。

フォッグは多量のデータを保持し操作できる点でコンピューターを利用した「説得」はより有利であると説く。それはコンピュータは人間に比べより膨大な情報を貯め、それを拡張的に利用できるからだと説く。

彼はAmazonのレコメンドエンジンを例に挙げて「協調フィルタリングまたは、ベイジアンネットワークの使用による自動化された推論により、ユーザーが購入または実行する可能性のあるものを予測し、それに基づいてユーザーに推薦を行うことができる」とも指摘している。これは2002年の本である。そして2019年の現在、推薦システムはあらゆるコンテンツ消費に応用されており、その効果は誰もが認めるところとなっている一方で、それは社会を歪めてしまう恐ろしい影響力をもっていることが認識されてきた。

フォッグが提唱する説得テクノロジー(Persuasive Technology)についてはこちらに詳しく書いてある。

3. 人間は自由意志はなく操作可能な存在

ソーシャルメディアは意識的に[1]で説明した不確実な報酬のメカニズムを活用している。ユーザーは自分が発した情報に対して「いいね」やシェアがいつどのくらいもたらされるのかをコントロールできない。そのメカニズムにならされた人はその不確実性によってドーパミン放出を経験する可能性がある。この結果、ユーザーは、いいね、共有、リツイートを見越して投稿し続けるのだ。不確実な報酬のほか、人との繋がりが背後にある通知で再訪を促すなどのテクニックもあるだろう。

プロダクトマネジメントにおいて利用者のロイヤルティを測定するのに継続率(Retention Rate)や利用時間(Time Spent)はとても有用な数字である。Facebookの諸製品やGoogleのYoutubeは利用時間が長ければ長いほど、広告掲出の機会が増えるため、「ユーザーが継続して訪問し長時間滞在すること」を重要な状態と見なしているのは想像に難くない。

そのため、製品開発者はコンテンツのロード時間の短縮等を通じてユーザーのストレスを取り去り、推薦システムで彼らが好むコンテンツを優先して見せるというな技術的な努力を怠らないし、ユーザーの欲求を刺激したり習慣性を促したりするデザインを実践するのだ。

これは必ずしも悪いことばかりではない。デザインは基本的に人間の認知を想定してされるものであり、認知を逆算した設計は大半のユーザーから好まれる。人間は怠惰な性質を持っているためあらゆる情報を検索して探し出すよりは「推薦」してもらいたがることがわかるとFacebookもInstagramも何もかも「カード」という形態でそれをあなたに見せるようになった。スマートフォンの操作方法も人間の認知にフィットするように設計し、いまでは大半の人が細かい説明を受けずともアプリによる無意識に働きかける誘導により「正しく」使うようになっている。人々が処理する情報量は爆発を続けており、それを自発的にすべて処理するよりは、誰かに手を入れてもらい誘導してもらうことを好んでいるのだ。

説得テクノロジーを含む「プロダクトデザイン」がユーザーの利便性を向上させてきたというのが、これまでに起こったことなのである。この利便性とトレードオフになるもののひとつが「自由意志」である。

人間の思考は必ずしも自分が思うようには働いていないのだ。西欧の市民社会は人の感情や選択は何者にも侵されない聖域であることを前提としている。自分の選択や欲望は自分の意志を反映したものであり、誰もそこにはアクセスできないという考え方である。18世紀の啓蒙主義から派生したこのような考え方の代表的な産物である民主主義は、この理性的な個人たちによる投票や信任を想定するが、実際には個人たちはさまざまな技法によりハックできる状況がある。

脳科学の研究は人間に「自由意志」など存在せず、脳が決定を下したのちにそれが「自分の意志」として意識にのぼる、という衝撃的な結果が発表するものがある。われわれの感覚が告げる「自由な選択」とは、無意識下で形成された脳の化学プロセスに過ぎない側面があるのだ。

あるいは実験心理学や行動経済学も「自由意志」に厳しい判断を下すだろう。我々の意思決定は不合理なものになりやすく「ナッジ(Nudge)」という手法で意思決定自体を誘導することが可能であると行動経済学は見なしている。ナッジには「選択的アーキテクチャ」という枠組みが含まれており、これは「選択者の自由意思にまったく影響を与えることなく、それでいて合理的な判断へと導くための制御あるいは提案の枠組み」と定義されている。これは「行動デザイン(Behavior Design)」の経済・法分野への応用と視ることができる。選択的アーキテクチャは、人間は実験心理学で示されるとおり、不合理行動の生き物であり、一定の介入的なパターナリズム(家族主義)が必要であるが、それを自由意志を阻害しない形で成し遂げるにはどうすればいいか、という文脈から生まれてきたのだ。

行動経済学は人間の意思決定の規範的理論とした期待効用理論を人間行動の記述として妥当性を欠くものとして退け、それをヒューリスティクスとバイアス、あるいはプロスペクト理論等で置き換えるという重要な役割を果たしている。そしてこの新しいモデルを元に分析と施策を考えることを提案する中で、ノーベル経済学賞受賞の経済学者リチャード・セイラーはナッジに辿り着いた。

行動デザインも選択的アーキテクチャも人の幸福や便益に資するために開発された技法である。喫煙者から喫煙習慣を取り去り異なる習慣に代替する方法を心理学や認知科学、脳神経学等から探求したり、社会保険の受け取りを申請する文書において最も好ましい選択をデフォルトにしておいて、申請書類を確認しない怠惰な申請者に好ましい選択を促すことを模索したりするためのものである。

しかし、インターネット経済はここにマーケットの仕組みが内在し、また外部にある金融市場の引力にさらされることから、行動を積極的にデザインし、ある意味では中毒性を増すことを選択するようになった。これらの学問には非常に有用性があるのだが、こと資本主義の力学にさらされたとき、それを利用する人々はあまり倫理的ではなかったということだ。

4. あなたは顧客ではなく商品に過ぎない

すでに旬が過ぎたもののとても象徴的な言葉のなかに「アテンションエコノミー」がある。この経済のもとでは広告事業を営むテック企業は注意(アテンション)を獲得し、広告という形で広告主である企業に販売するのだ。今日、アテンションエコノミーのダイナミクスにより、企業はユーザーがアプリやサイトでより多くの時間を過ごすよう誘導する競争をしている。サイトやアプリを作成するデザイナーあるいはプロダクトマネジャーは、競争の激しい市場で製品がユーザーの限られた可処分時間を取り合う競争をしていることを理解している。

ということで、彼らは人間の注意を引きつけるさまざまな技法を投入していくわけだ。かなり攻撃的なソーシャル戦略で知られるバイラルメディアMashableのライター/編集者だったベン・パーは心理学関連の知見を使い、人々の注意を収穫する方法を探求した『アテンション』では、7つの技法を紹介している。

ある働きかけによって、深く考えることなしに、ある行動を起こしてしまう心理現象である「カチッサー効果」や同じ中身のものだとしても表現の方法次第では相手の印象を変えることができる効果であるフレーミング効果、それから同じ内容の情報であっても繰り返し接触させることで態度変容を迫れることなどもこの本は紹介する。本は複雑な事象に対して単純なものをぶつける人の心理に驚きやその優越性を印象づける手法の最高の使い手はスティーブ・ジョブズだと主張する。読者が欲しがっているものを可視化したり、専門家を引き寄せて信頼を築く評判を築いたりする手法も紹介する。

これらの大半はインターネットマーケティング以前から存在した手法であるが、それがモバイルインターネットの世界では情報流通の拡張性が著しく、なおかつインタラクティブであるという特徴のなかで、重要性を増したようである。もちろんこれらはその効果の検証を詳しく行っていない技法の列挙であり、そもそもベン・パーの主張は彼の考えに対し都合のいい研究や思い込みをチェリーピックしたものだが、バイラル花盛りの当時はこのような戦略を採用するプレイヤーがたくさんおり、皆が皆、MashableのようにFacebookのニュースフィードのアルゴリズムに深く依存しながらアテンション競争をし、人々はそのようなスナックコンテンツを過剰摂取していたということを知るために格好の存在である。

さて話を戻すと、アテンションエコノミーの上に載ったインターネット製品は基本的にスロットマシンのアナロジーである。インターネット製品の裏側で行われている広告在庫のオークションは、言い換えるとアテンションのオークションなのである。そこではあなたは顧客ではなく商品である。あなたはデータを発しそのデータから潜在的な欲求を推測される広告商品である。

クリックしたりスクロールしたりすることはユーザーにとって無料である。しかし、ユーザーはその注意の提供により、時間や脳のリソースを失っている。ソーシャルメディアのなかでスナックコンテンツに「いいね」「シェア」「リツイート」しているせいで賢くなる機会を失うばかりか、脳が直情的な反応に常に翻弄されている状態になれてしまうリスクを負っている。最悪の状態は中毒や社会的孤立などである。

この状況下におけるユーザーはコンテンツを消費しながら、データを発し、そのデータに基づいたターゲティング広告を浴び続けるということになる。それは餌を与えられながら同じ場所を泳ぎ続ける池の中の鯉のようである。

これに関しては情報開示があるので気になる人は記事末尾を読んでもらえると幸いだ。

結論 いま我々が直面している課題:既存の枠組みでは世界を正しい方向に導けないこと

いま我々が直面している課題は、既存の枠組みでは世界を正しい方向に導けないことである。

あなたの行動を変えるための技術は日進月歩で進んでいるが、世界はそれをやめるインセンティブを設定できないでいる。テクノロジー企業はお互いに競い合っているし、金融市場の評価を絶えず気にしている。現代の株主資本主義の枠組み自体も、テクノロジーの開発と社会実装を成し遂げるときに、ミスマッチを誘引しているときがある。すごい大雑把な言い方をすれば、根幹にある金融市場の原理が人々を馬鹿にするのを促進している。

僕は広告モデルからサブスクリプションモデルへの転換でこの課題をある程度乗り越えられると考えているが、ディティールを眺めていくと道は非常に長い道のりである。もしかしたらどこか異なるところで起きた技術革新がこの課題を解決するかもしれない。今後はVRデバイスがより安価により高機能になって登場するだろう。そうすると、「誰かに操作されている」と表現すべき人がもっと増えるし、より深い状態に陥ると思う。

だから、営業利益率のような金融市場の評価ではない指標でインターネット製品をつくるようにしないといけないと思う。僕はそれは「幸福」ではないか、と思うのだ。幸福をどう測定するのかなど課題はたくさんあるものの、ギャンブルに依存するような状態の人を増やしていくよりは全然いいことだろう。モバイルインターネットの拡張性、伝播性はとても力強く、悪いものを瞬時に拡散し、人類のあり方をゆがめてしまう。僕の会社は「人類をあらゆる制約から自由にし、その幸福の追求を最適化する」というビジョンをかかげていることを添えておこう。

7.情報開示

僕は途中で登場するMashableのようなソーシャルメディアを流通経路とするパブリッシャーを含むインターネットメディアの業界メディア「DIGIDAY」の日本版の立ち上げに参画した編集者であり、その運営会社に2015年7月〜2017年9月まで務めた。2015年はバイラルメディアにとって非常に画期的な年だった。そのときに翻訳したり書いたりした記事のなかにはバイラルメディアを賞賛する文章がたくさん含まれていた。

DIGIDAYの日本版が紹介した事例を日本で試みる例がまあまああったが、僕が見る限りはあまりうまく奏功したとは言えない状態である(それについてとある筋から文句を言われたことが何度かある。その文句の内容を聞いていると「そんな甘い目算でやっているのかよ…ファンタジーかよ…」という感想を抱いたのをよく覚えている)。とにかく、間接的にはこのようなバイラルメディアが日本で知られ、その日本的な解釈が試みられるのには僕は一定の関わりがあるといえる。2017年に社会問題化したWELQは私がDIGIDAYに関係する前に開始していたものであり、そもそも彼らはバイラルメディアとは異なる種類の形態をとっており、僕には全く関係がない(むしろ僕はその周辺の人から嫌われているという認識だ)。2015年末にはバイラルメディアに投じられるのと類似するマネーが投資されていた独立系アドテクがGoogleとFacebookとの争いの末に敗勢が明確となり身売りが始まり、同時にFBがニュースフィードのアルゴリズムを改変し、著しくバイラルメディアのFB関連トラフィックが落ちた。そこらへんからはバイラルメディアの収益性に関して疑問を呈する記事を書いている。だが、今振り返ってみると、バイラルの中でも2軍、3軍レベルのプレイヤーが創っていたカジュアル過ぎるコンテンツ(ときにフェイクニュース)の流通が危険なレベルに達していたことにもっと気にかけるべきだったように思われる。

参考文献

Chanel J. Larche, Natalia MusielakMike, J. Dixon(2016), "The Candy Crush Sweet Tooth: How ‘Near-misses’ in Candy Crush Increase Frustration, and the Urge to Continue Gameplay", Journal of Gambling Studies

Henry W. Chase and Luke Clark(2010), ”Gambling Severity Predicts Midbrain Response to Near-Miss Outcomes” , Journal of Neuroscience

B.J.Fogg(2002), ”Persuasive Technology: Using Computers to Change What We Think and Do”

Celia Hodent (2017) "The Gamer's Brain: How Neuroscience and UX Can Impact Video Game Design"

Mike Robinson, "Designed to deceive: How gambling distorts reality and hooks your brain", The conversation

Photo by Jens Johnsson on Unsplash