プロパガンダ拡散はSNS固有の現象ではなくテレビ時代に確立した技法だった

オンラインのエコーチェンバー(反響室)、フィルターバブルの問題について、ハーバード大学法科大学院教授Yochai Benklerらは、ソーシャルメディアとネットワーク化されたテクノロジーが、意見の形成、現実の形成、言説への影響力のために民主主義を破壊しているのかどうかを挑発的に問いかけている。

欧米でのポピュリスト指導者の台頭とドナルド・トランプ氏の米国大統領選は、多くの人々を危機と混乱に陥れ、ソーシャルメディアがしばしば非難の対象となってきた「どうしてこんなことが起きたのか」という態度をとってきた。ニューヨーク・タイムズ、ワシントン・ポスト、ガーディアン、ニューヨーカーなどの報道機関からの多くのニュース記事やオピニオン記事は、オンラインのエコーチェンバー(反響室)、フィルターバブル、そしてフェイスブックのようなプラットフォーム全般が、大衆の言説の輪郭を根本的に形成してきた情報のエコシステムの形成に関与していると指摘している。

この目的のために、ハーバード大学のバークマン・クライン・インターネット&ソサエティ・センターに所属し、ハーバード大学法科大学院教授でもあるYochai Benklerとメディア、政治、公共政策に関するショーレンスタイン・センターの上席研究員のRobert Farisは、『Network Propaganda: Manipulation, Disinformation, and Radicalization in American Politics』(2018年、未邦訳)の中で、ソーシャルメディアとネットワーク化されたテクノロジーが、意見の形成、現実の形成、言説への影響力のために民主主義を破壊しているのかどうかを挑発的に問いかけている。

Benklerらは、ソーシャルメディアが現在の誤報/ディスインフォメーション市場の主犯ではなく、むしろ、メディアにおける誤情報とプロパガンダの種はずっと前から植えられていたと主張している。ピザゲートのようなクリントンの偽りの不祥事、トランプとロシアの選挙協働疑惑の調査、移民問題のような政治的に分裂した問題の報道のネットワーク分析とケーススタディを用いて、米右翼メディアのエコシステム(BrettbartやThe Gateway Punditのようなより過激な報道機関からFox Newsのような主流機関まで)が他のメディア環境とは構造的に異なる方法で運営されていることを発見している。これらのケーススタディをプロパガンダと文化的・政治的パターンがテクノロジーの変化とどのように相互作用するかという大きなレンズを通して見ると、Benklerらはソーシャルメディア時代の現在のニュースの状況について、しっかりとした分析と探究を提供している。

テクノロジーが公共圏の形成と進化において重要な役割を果たしているこの重要な時期に、Benklerらは、「彼らの目標は、どのようなアクターがアメリカの公共圏の変容に責任を持っていたのか、そしてこの新しい公共圏がどのようにそれらのアクターを通して運営されていたのかを理解することであり、誤報やプロパガンダ、そして単なるでたらめに対して脆弱になるようにすることである」と述べている。

彼らは本書の中で、この調査を通じて、他の研究者に、政治メディアの生態系で現在起きていることを実証的に観察するためのネットワーク分析に基づいた方法を提供していると主張している。本書は米国に焦点を当てているが、著者はこのアプローチは他の国でも適用できると感じていると述べている。本書では、ドナルド・トランプ当選直後のメディア・エコシステムの分析が中心となっているが、他の文脈(メディア・エコシステムの他の派閥)にも適用可能であることを提案している。

この本の著者たちが論じているように、米国には「アウトレイジメディア」(非道なメディア)と形容されるユニークな右翼現象がある。これは、ラジオやテレビを通じて、現在の右翼オンラインメディアのエコシステムの台頭のための基礎を築いた。このように、このメディアエコシステムは、他のメディアエコシステムや左寄りや中央に位置するメディアエコシステムとは異なる機能を持っているだけでなく、国内外のプロパガンダの影響を受けやすくなっている。

Benklerらは、アウトレイジメディア、誤情報、プロパガンダが、マスメディア技術を利用して、不和の種をまき、世論を揺さぶる同様のメカニズムであることを、歴史的、政治的に示している。この歴史的・理論的なレンズを、オンライン、テレビ、その他のチャンネルのニュース・メディア・ネットワークの膨大なデータセットと組み合わせることで、現在のメディアのエコシステムは、すでに存在するネットワークから生まれたものであることを示している。

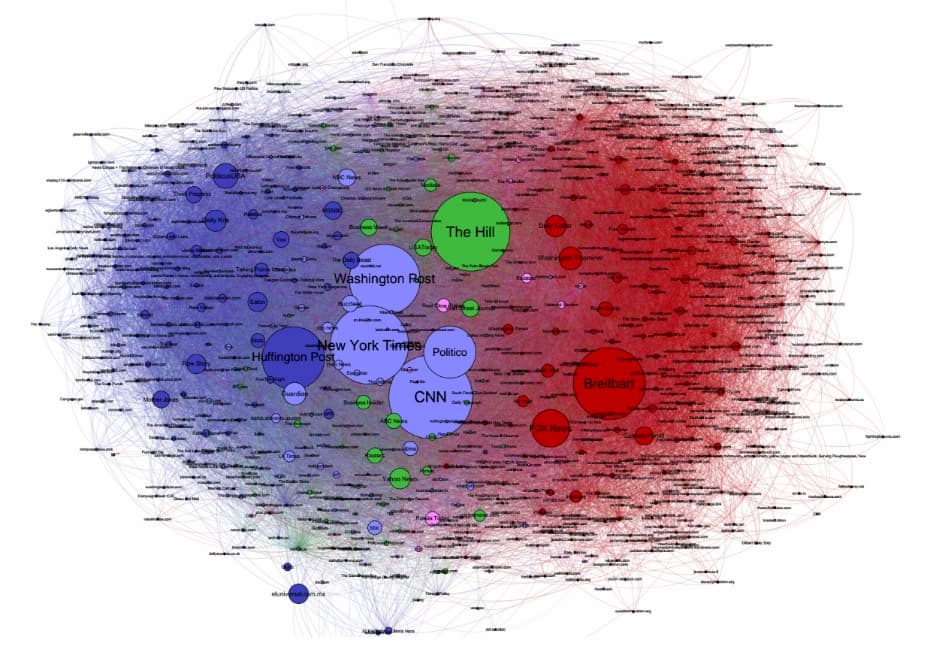

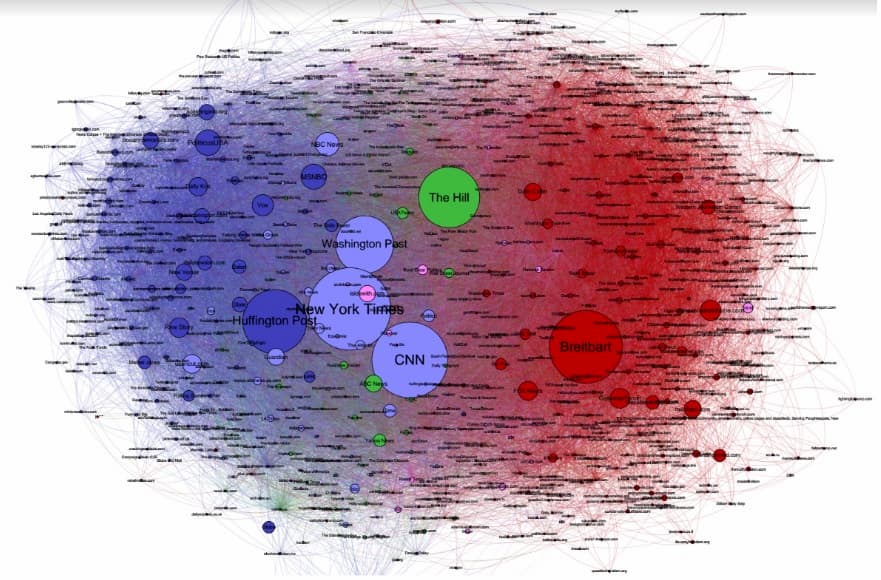

右翼メディアのエコシステムが他のメディアエコシステムとは根本的に異なる方法でどのように機能しているかを実証的に示すために、Benklerらはバークマン・クライン・センターのサービス「Media Cloud」を通じて数百万件のニュース記事と共有コンテンツを収集した。これらのデータを基にネットワークマップを作成し、報道機関、個人、ソーシャルメディアサイトを含むネットワークからネットワークへのストーリーの広がり方を説明した。

Benklerらは、ソーシャルメディア・ネットワーク、報道機関の共有行動、さらにはターゲットを絞った政治広告のようなものに目を向けることで、複数のエントリーポイントから分析にアプローチしている。それぞれのケーススタディについて、ネットワークは、さまざまな影響力のモードや動きの種類が、ニュースストーリーの広がり方にどのように影響を与えるかを視覚的にマッピングし、実証している。

Benklerらは本文の冒頭で、この本が学術界以外の幅広い読者に届くことを願っていると述べているが、本文で使用されている分析、理論、言語は、使用されている方法についてのより深い知識がなければ把握することが難しいものである。さらに、人種やアイデンティティの他の側面が、これらの生態系の中でどのようにトークポイントとして機能しているかについての調査が不足していたため、より深い批判的分析ができなかったのかもしれません。ケーススタディとして移民とイスラモフォビアを挙げているが、バラク・オバマ前大統領に関する極めて人種差別的な「バーサー陰謀」におけるトランプ大統領の役割や、Black Lives Matter、No Dakota Access Pipeline(NoDAPL)、その他のマイノリティグループによる抗議運動に関して、これらの生態系の中で人種ヒステリーがどのように機能していたのかについてのより深い歴史的分析は欠落しており、人種、ジェンダー、階級がこれらのプロセスをどのように駆動しているのかについての洞察を提供することができたかもしれない。それにもかかわらず、著者は分析の中で、他のインターネットベースの組織がヘイトやハラスメントキャンペーンのメッセージを広めるための戦略を提供する上でのゲートの役割や、トランプ大統領時代以前のこれらのデジタル運動が現在の右翼メディアのエコシステムにどのように影響を与えたかについても言及している。

総合的に見て、本書は今日のプロパガンダと誤情報ネットワークのあり方についての必要な問いかけである。ツイッターを主な調査対象とし、テレビ、フェイスブック、ユーチューブ、さらにはその先へと拡大していく著者の歴史的根拠、理論的枠組み、分析は、今日のメディア・エコシステムとそれがどのように機能しているかについて、広く、かつより焦点を絞った見方を提供している。著者らは、自分たちの研究は「ユビキタスにネットワーク化されたコミュニケーションの時代における民主主義の可能性について楽観的であると同時に悲観的でもある」と結論づけている。

彼らは、オンラインメディアのエコシステムが壊れているのは、すでに壊れてしまったテレビやラジオの公共圏から生まれたものだからだと主張し、それぞれの国のユニークな政治と制度的な歴史が、将来的にオンラインメディアがどのように機能するかを決定づけるだろうと指摘している。この本の発売は、アメリカの学術研究と民主主義にとって重要な時期と重なっている。最終的に本書は、政治や文化を形成する上でのテクノロジーの役割、そしてその操作のしやすさについて、難しい問いを投げかけている。