本当に必要? KDDIが採用したゲーム特化型ブロックチェーンOasysへの疑問

KDDIやソフトバンク、セガ、スクエニ、バンダイナムコ等が参加したゲーム特化型ブロックチェーンOasysが何のために存在するか、僕はうまく理解できなかった。なぜブロックチェーンである必要はあるか? NFTやDAOというユースケースは否定されたのではないか?

KDDIやソフトバンク、セガ、スクエニ、バンダイナムコ等が参加したゲーム特化型ブロックチェーンOasysが何のために存在するか、僕はうまく理解できなかった。ブロックチェーンである必要はあるか? NFTやDAOというユースケースは否定されたのではないか?

ゲーム特化型ブロックチェーンOasysは、バリデータとしてKDDIの参加が決定したと発表した。

Oasysの初期バリデータとしてはバンダイナムコ研究所、セガ、スクウェア・エニックス、ネットマーブルなど21社が参加していたが、先日、第2群バリデータの1社としてソフトバンクの参加が決定していた。ここにKDDIが続いた。

バリデータとは、プルーフ・オブ・ステークス(PoS)と呼ばれる分散合意アルゴリズムにおいて、チェーンに追加される新しいブロック(一塊のデータ)を検証する役割を担うプレイヤーのことだ。

暗号通貨においては、このバリデータはビットコインにおけるマイナー(採掘者)と同等の地位にあり、支配力を持つのが通例だ。しかも採掘者と比較したとき、膨大なコンピューティングリソースと電力を投入する必要がなく、また、チェーンを支配するための要件も低くなるため、「うまい、安い、早い」性質がある。トランザクションの正当性を担保できるかどうかという信頼性の問題や利用者が静かに背負い込むリスクを脇にやれば、の話であるが。

本当に必要?

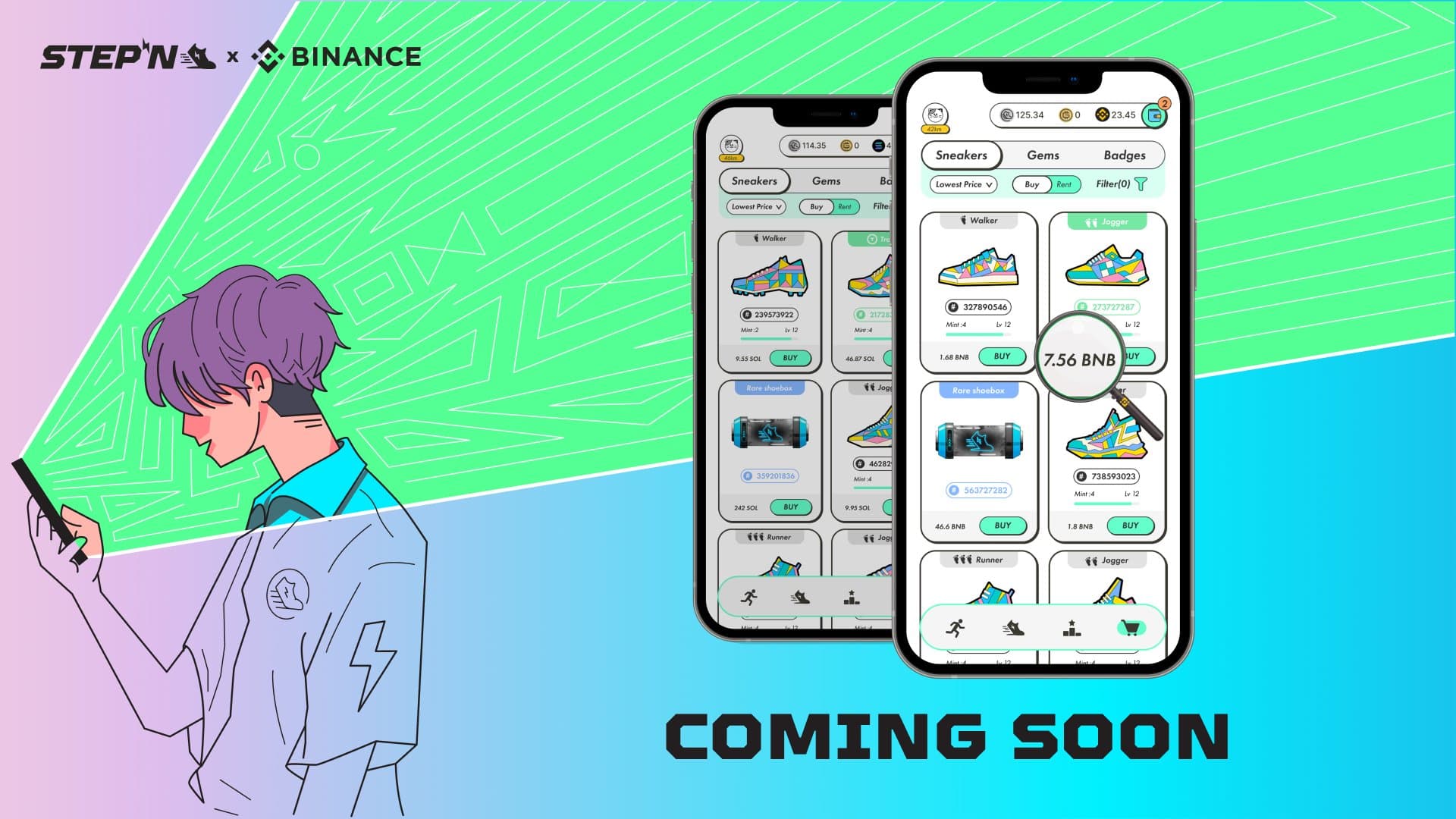

Oasysのホワイトペーパーを読んでみると、PoSの安さに加えて、通常のトランザクションの殆どは別のレイヤーで捌き、それをパートナー契約を結んだ企業の開発者に開放するという仕組みを取っている。

つまり、ブロックチェーンという口実を使いながら、ブロックチェーンのダウンサイドを引き受けないようできる限り骨抜きされているのだ。これは、暗号通貨業界においてOasys固有の取り組みというわけではなく、特に目新しくもない。オープンソースのプロジェクトからコピーして少しイジればできる代物だ。

しかし、この仕様は「じゃあもうブロックチェーンじゃなくていいよね」という質問に対して気の利いた答えができるとは思えない。

第1に、ブロックチェーンはパフォーマンスが著しく低い。他のイカしたデータベースを基盤としたシステムに対して数桁性能が劣る。話にならない。

第2に、分散合意アルゴリズムは万能じゃない。NFTやDAOに絡む不正なトランザクションがあったとして、バリデータが見抜けるかというとそうでもないだろう。彼らから見えるのは、NFTやDAOに関連するスカスカのメタデータだけだ。さらに一定数(比較的少数でも)のバリデータに悪意があれば、もう何でもかんでもまかり通る。

第3に消費者が喧伝されている「ブロックチェーンの魔法」(唯一無二のデジタルアイテムであると保証できる云々など)の嘘に気づいたら、このスキームは機能しなくなる。消費者が騙されているからブロックチェーンという「役立たずの神具」がにわかに価値があるように見えている。

NFTとDAOもユーザーがババを引かされる

さて、ユースケースについても燦々たる有様だ。NFTはまずほぼ意味がないように見える。NFTではデジタルアセットに付随する「トークンが識別可能」になっただけだ。所有権を保証できるという興味深い意見を言う人もいたが、非常にユニークだと思う。批判については以下のブログを読んでほしい。

(法学者・法律家がNFTを理解しないまま法的議論をしている例は、枚挙に暇がない。「コンピュータ科学に精通した法学者」という枠が世界中に死ぬほど空いており、NFTに関わるよりも儲かると思うのでそちらにチャレンジしてほしい)

NFTはドンキホーテ感が強い。そもそも、そのデジタルアイテムがコピーではなく唯一無二のオリジナルであることを精度100%で証明できたら、これは超高度な数学的問題を解いたことになる。ノーベル賞はキミのものだ。

またNFTでライセンスをやり取りできるという考え方もあるが、NFTを著作権に関する法的な文書でくるまないといけないので、法律事務所としてはウハウハなんだけど、著作権者は、NFT屋と法律事務所に二重でカネをごっそり持ってかれる。

その他、法的な側面で評価するといろいろな脆弱性があるが、それは僕が書いたこちらの記事を参照してもらいたい(ただ、この記事ももう古いかも)。

DAOも似たような話で、現行の法体系ではDAOを組成するときには法律事務所にお願いして、株式等とトークンをコンパーチブルにし、会社側でDAOとトークンの正当性を保証する仕組みを作るのがベストプラクティス。DAO組成者はここでもDAO屋と法律事務所から二重取りされて涙目になるだろう。

NFTもDAOもブロックチェーンが無用な追加費用になっている。しかも、法律屋も特殊な手続きということで特別料金を請求してくる。いいことがない。

あと、トークンという形をとることで、盗みやすくなっている。物理的な暴力に長けていない人がマジョリティであろうクラッカーにとっては、紙の書類の方が数億倍盗みづらい。オークションで高額のNFT等を買う人は格好のカモで、カモは暗号通貨取引所など広範に存在し、これまで窃盗の例は星の数ほどある。

追記、ドキュメント薄すぎ

Oasysのドキュメントはペラペラで中身が薄い印象を受けた。で、ビジネスサイドの人間を煙に巻くためにマーケティング記事の雨嵐を降らせているように僕には見える。検索するとChatGPTが書いたものより品質の劣る記事が無限に溢れてくる。これらは今後、凄まじい淘汰を受けることになるのではないか。

補足記事