Web3を啓蒙する前にもっと勉強しよう

今年、多くのビジネスパーソンが、Web3のハイプ(誇大広告)に感染する例が後を絶たなかった。何度も異議を唱えてきたが、お馴染みのハイプが大手メディアで再びなぞられたので、つい我慢できず、ブログを書くことにした。

今年、多くのビジネスパーソンが、Web3のハイプ(誇大広告)に感染する例が後を絶たなかった。何度も異議を唱えてきたが、お馴染みのハイプが大手メディアで再びなぞられたので、つい我慢できず、ブログを書くことにした。

日本経済新聞に掲載された市橋翔太クイーンズ大学助教授による『巨大企業に対抗できる手段 Web3の展望』(記事リンク)を読んだ。

内容は特に際立ったものではない。基本的には、これまで使い倒されてきたWeb3界隈のマーケティング文句をミクロ経済理論を専門とする市橋がなぞった内容である。基本的には僕がこれまで書いてきたものを再度読んでもらえば(末尾につけた)、この記事への反論になっているはずだ。

ただ、今回は新規性がある。それは、ミクロ経済学者が学術界から参戦した点で、一定の信憑性をかもち出しそうである。これが再び悪夢のようなWeb3マーケティングの強風を再来させる可能性が1%もあると考えると、いても立ってもいられなくなり、ブログを書くことにした。

ということで、まず、記事のWeb3のマーケティングでよく使われるレトリックを突くところから始めよう。

「一つ目のキーワードは「所有」である。ユーザーが生成したデータを企業が管理する中央集権的なウェブ2.0に対して、ウェブ3ではデータの所有権はユーザーにある」

まず、現存するWeb3の分散型アプリケーション(dapps)の大半はAWS、Azure、GCPの上で動いていることを認識してもらいたい。つまりデータの大半は、彼らがWeb2と呼ぶものと同様、大手テクノロジー会社のサーバー上に存在する、ということだ。

また念の為に付け加えておくと、ブロックチェーンの応用範囲は、その技術的特性によって、ハイプで言われている部分のほんのひとかけらである。それはYou Tube, Instagram, TikTokを構成する技術群をまるまる代替しうるものではない。非中央集権性に拘る限りは、現状、コンシューマ製品として競争力を持つことは難しいように見える。

さて、以下の市橋がブロックチェーンがユーザーに「所有権」を付与できると主張するところからが本番だ。

「ではどのように所有権を設定するのか。例えばAさんがある猫の写真データを自分だけが所有したいとする。ウェブ3の解決策は「誰もが参照できるデータベースに『この猫データの所有者はAさんである』と書き込む」ことである。(中略)ブロックチェーンは改ざんが困難で特定の企業に管理されていないため、誰かの意図や機械的な不調で所有権が消えたり移転したりといった心配はない」

大きく3点ある。

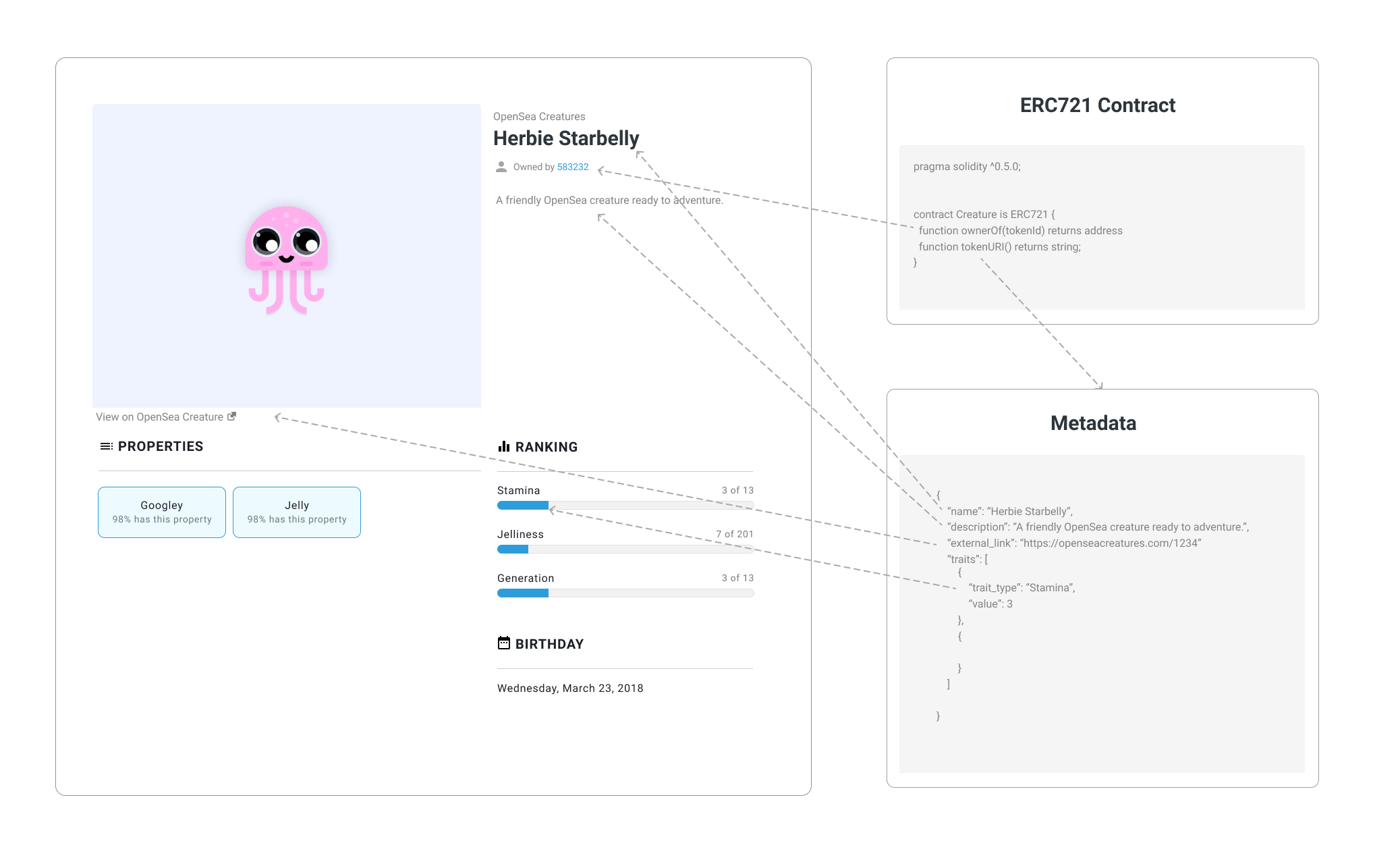

第1にNFTのトークン規格であるERC721には「所有権」に関する記述は一言もない。著作権、翻案権についても同様だ。NFTとは別に法的な文書を作る必要がある。これはすべてのデータをブロックチェーンに入れた場合にも変わらない。だとしたらNFTは無用の長物で、最初から法的な取引を行えばいいのではないだろうか。

第2に画像のメタデータはブロックチェーンに書き込まれておらず、URLが参照する仮想サーバーに置いてある。このサーバーに物理的に干渉できる人やサーバーのデータを変更できる人にとっては、改ざん可能だ。

この問題を解くため、画像データを分散型ファイル共有システムIFPSに保存すると、リベンジポルノのような悪意のコンテンツに関連するNFTを鋳造されたときに対処法がない。例えば、あるNFT販売者が他人のゲームのNFTを無許可鋳造で売ったケースでは、IFPSに飛び散ったゲームのデータをテイクダウンする方法がなかった。これらを防ぐには、「Trusted Third Party(信頼される第三者)」となる門番に検証させるしかないが、そうなるとWeb3が主張していることが木っ端微塵に砕け散ってしまう。

第3にパブリックチェーンの改ざん耐性には疑問が多くある。例えば、力強い影響力を持つステークホルダーが存在する。マイニングプールや初期に大量保有した人々がコインを寡占しているのが、大半の暗号通貨の実態だ。マイニングプールや大口所有者が共謀するとブロックチェーンは簡単に改ざんできる。Ethereumが移行を検討するプルーフ・オブ・ステーク(PoS)も共謀に対し脆弱だ。

また、合意形成に失敗した場合はチェーンが分離する「フォーク」というものも存在する。意図的にフォークを行うことで幾つものチェーンにまたがって一つの画像に対して「複数の同じNFT」が存在する状況を生み出せる。

あるいは、インターネットサービスプロバイダ(ISP)がノードをブロックするとチェーンは破綻する。さらに、ネットワークからのクラック方法も幾つも考えられるし、オープンソースという性質を利用すれば開発者によるクラックも容易のように思われる。パブリックチェーンは実は様々なステークホルダーの善意や思惑に依存している側面が……おっと誰か来たようだ。

唯一無二と証明できない

市橋のブロックチェーンへの自信は相当深いものだ。「デジタルなのにそのデータの所有権を、唯一無二の記録として表現できるという利点が極めて大きいのだ」と彼は書いている。

しかし、文章の中ではこの点の根拠が示されないまま、利点の存在を既知の事実としている。NFTは画像を唯一のものと証明できていない、と私は主張してきた。ブロック内にはJSONというデータ記述言語が入ってるだけだ。メタデータをどこかのストレージに移したから、それが唯一無二のもので、所有権が付与される? この論理をうまく理解する方法を見つからない。

「一つのデータの所有権について、悪意を持ちうる不特定多数の人々で正しく合意できるか」という問題を設定をすると、それが唯一無二だという合意を得ることの難しさがわかるのではないか。所有権について嘘を付くかもしれないステークホルダーが紛れ込むだけで合意は恐ろしく難しくなる。

これは、ブロックチェーンの中核部分の一つである分散合意(あるいはビザンチン合意[Byzantine Agreement]と呼ぶ)に通底する興味深いテーマだ。この難解な数学的な問題にじっくり取り組んだ後なら「NFTが画像が唯一無二であることを保証できる」などとは言えないはずだ。どうやってその保証について合意するのだろうか。分散合意の特性については以下のブログで細かく説明してある。

「ウェブ3では、ユーザーのプライバシーに対する需要が高ければ、既存のソーシャルメディアのコードを基に「個人情報をあまり収集しない新しいソーシャルメディア」を立ち上げられる」

ソーシャルメディアにおいて個人情報の収集にインパクトを与える要因は、ビジネスモデル(広告か否か)だ。仮にこの説明が広告ビジネスを避けるために暗号通貨による課金を行うという説明だったとしたら、一定の合理性が認められる。

しかし、暗号通貨は一般の人の決済手段にするには障害がある。例えば、ボラティリティ、秘密鍵の取り扱い、自分の身は100%自分で守るアナ―キックな文化、大多数の保有目的が取引所でのトレーディングであることなどだ。これらを全てクリアしたいなら、決済代行業者の活躍が必要で、これはより不便なクレジットカードの再発明と言えるだろう。

また、個人情報を余り収集しないデジタルメディアを作るのに暗号通貨は必要条件ではない。プライバシーを重視し、大手テクノロジー企業の製品の代替物を作るという試みでは、メッセージングならSignal、メールならProton、ニュースならこのアクシオンがある。この新進気鋭のアクシオンはエンジェル投資を募集している。50万円から投資可能!

if文で片がつく

さて、株式会社によるDAOが炸裂してしまったが、話を戻そう。市橋はスマートコントラクトの利用方法について以下のようなアイデアを披露している。

「一方、ウェブ3で立ち上げられたサービスであれば、スマートコントラクトで「過半数のユーザーの賛成がない限り個人情報の利用規約を変更しない」といった約束をしたり、トークンを使ってサービス管理権限をユーザーに不可逆的に移譲したりできる」

これは通常のアプリケーションでは「if文」を使って処理するはずだ。if文は条件分岐の基本的なプログラミングである。サービス管理権限の移譲もトークンを使う必要性は全くなく、トークンを使ってやると、難易度が上がり余計な追加費用となるように見受けられる。

少し手厳しいが、本文にある「例えばウェブ3時代のクリエイターはコンテンツをトークンにして限定枚数売り出し…」という表現もミスリードを誘いかねない。厳密には、コンテンツはトークンにはならず、正しくは「法的な補助輪をつけないとコンテンツとの関連性を持たないと考えられるトークン(NFT)を発行する」である。

他にも相互運用性の用語、スマートコントラクトの理解、DAOの説明などにも指摘すべき点があるが、今回はここまでにしよう。

感想

僕は過去に暗号通貨決済型のコンテンツプラットフォームを作ろうとしたことがある。様々な障壁を認識して断念した。暗号通貨やブロックチェーンが嫌いなわけではない。ただ、Web3にまつわる異常なハイプ(誇大広告)が、社会に損失を与えるのを止めたいと思っているだけだ。

暗号通貨のカテゴリーの中には、非常に硬派に技術の研鑽に励んでいる人たちがいる。とても素晴らしいことだ。しかし、どうも様々な群衆が集まり「Web3」のハイプを始めたところから、それとは別のコミュニティが出来てしまったように思われる。

なぜ僕が釣りタイトルのWeb3のブログを書くかというと、トンカチを手に入れてそれだけで宇宙船を作れると村の人々を唆している人たちがいるからだ。Web3を叩くことは、スタートアップの弊社としてはリスクがある選択で、Web3に勝機を見出した多くのステークホルダーとは潜在的に敵対的な関係が生まれてしまった。だが、この誤った情報の流布を黙って見逃すようだと、このニュース製品の意義がないので、トレードオフを受け入れることにした。

これまでのWeb3記事