なぜデジタル広告のしくみがインターネットコンテンツの質を悪くするか

インターネット広告のしくみは質の低いコンテンツを作ることを推奨するものだ。社会に好ましい影響を与えていない可能性が高い。新しいビジネスモデルへの移行が喫緊の課題である。

「○○について調べてみましたが、わかりませんでした」「いかがだったでしょうか」——。

あなたが検索をしたとき、こういうブログに出会ったことがあるのではないだろうか。あなたはとっても失望したのではないだろうか。この世界にはインターネット広告で稼ぐためにこのような低質記事を量産する人たちがたくさんいる。彼らは検索ボリュームの大きなキーワードに対して低いコストでジャンク情報を生み出すことで、一定の広告収益を稼いでいる。

欧米メディアが東欧のフェイクニュースウェブサイト産業を訪問するのが流行した。CNNのこれが最も傑作な気がするし、少々取材が甘い気がするが物語性としてはWiredのこれも悪くない。産業が見放した街の人々は普通に働くよりもフェイクニュースウェブサイトを作った方が儲かるというお話だ。

僕はかつてデジタルメディアの編集部にいたが、デジタル広告は、真摯な心構えをしているクリエイターたちに報いない。コストを負担していい情報を流通させようなんて心構えをしているやつは、すぐさま業界のストリートギャングにしばかれる。コピペまがいで作った、ときには空想めいた、もっと脊髄反射的に人を駆り立てるジャンクなものの方がお金を稼げるし、評価されることも多い。使い勝手のいい優等生と呼ばれたい人たちのインセンティブへの敏感さと日本人お得意の儒教的な集団思考、それからビジネスサイドの「PL脳(損益計算書思考)」は、コンテンツ制作の現場に低さへの圧倒的な重力を生み出してしまう。

パブリッシャーが儲からない問題

言わなくとも分かっていると思うが念のために書いておくと、広告モデルで運営されるインターネットメディアはあなたのスクリーンへの表示やクリックを第三者の広告主に売ることで生計を立てている。このエコシステムでは、サイトを訪れたあなたは顧客ではなく、商品であり、顧客は広告主である。あなたが発したデータに基づいた広告がスクリーンの中に差し込まれることによってあなたは無料のコンテンツ消費を楽しめるし、広告主は広告を見せたことに満足する。

これは必ずしも悪いことではない。世界中でインターネットに初めて接続する人はいまもたくさんいる。彼ら「次の10億ユーザー(Next Billion Users)」がインターネットに求めるのは高尚な目的ではなく娯楽である。彼らはいろんなものにお金を払う余裕がない。このコストを広告主が負担するのは確かにそんなに悪いことではないのだ。

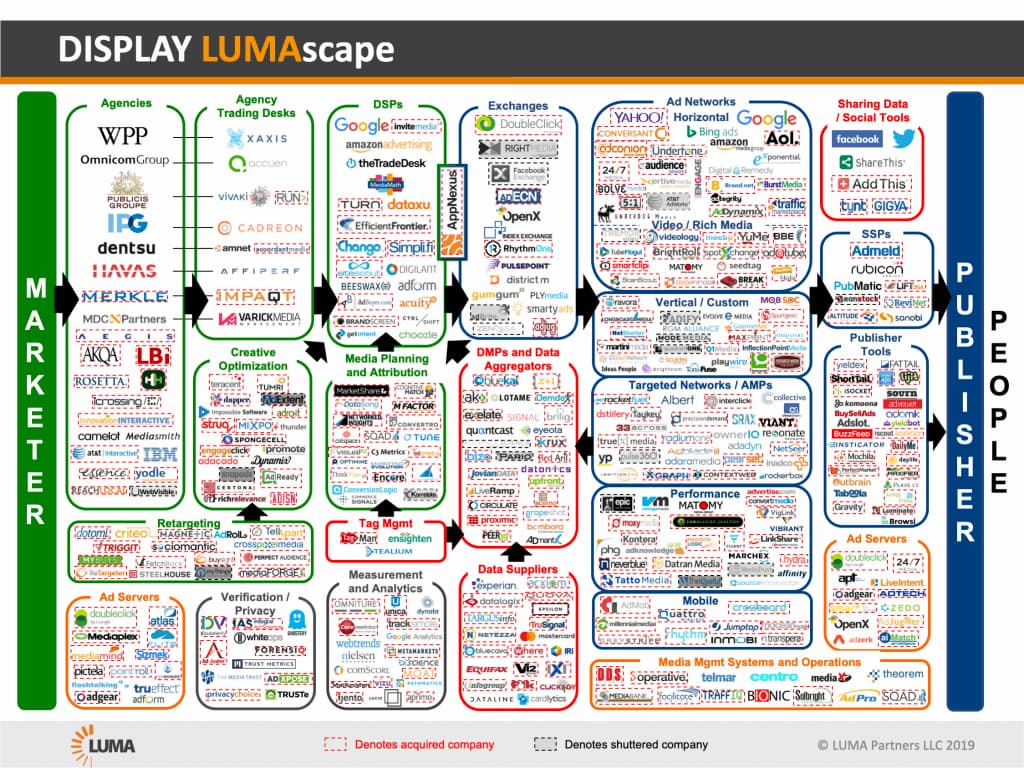

ただし、問題がある。情報のマッチメーカー等は広告で儲かるが、商流の先っぽにいるパブリッシャー(出版社、新聞社、サイト・アプリ運営者の総称)は、余り儲からないのだ。彼らはノーベル経済学賞受賞者であるジョージ・アカロフの顎が外れるほどの「情報の非対称性」に苦しみながら、業界が生み出すもうけのほんの一粒しかもらえなくなっている。

Veronica Marottaらの論文はサイト運営者の広告収益はユーザーのCookieが利用可能な場合、そうでない場合から約4%のみの増加に留まると主張する。調査は大規模なメディア企業との協力のもとに行われ、彼らが所有する複数のウェブサイトで完了した数百万の広告トランザクションをデータセットとして活用している。

(日本以外の)広告主は行動ターゲティングの能力を付加価値と見なし、広告在庫(インベントリー)に高い価格を付けることに躊躇しない。ジョージワシントン大学ビジネススクールの教授であり、連邦取引委員会の消費者保護局の元局長であるHoward Bealesによる2009年の調査は、広告主は行動ターゲティングされた広告よりも2.68倍多く支払う意志があると主張した。さらにアドテク自体がこの論文が書かれた2009年時点から進歩しており、一人の人間が使う多数のデバイスにおける高頻度短時間の接触を識別する能力がGoogleやFacebookのような大手業者に加わり、広告主がもつファーストパーティデータとの連結、あるいは第三者が提供するデータとのマッチング等によるインサイトから行動ターゲティングの精度は著しく向上していた。

それにもかかわらわず、Marottaの論文は、このような広告主側の消費者行動ターゲティングへの強い意欲とそれがもたらした広告予算の増大は、サイト運営者の収益に余り反映されていないことを明らかにした。その理由はいわゆる「アドテク税」と呼ばれるものであり、中間業者がエコシステムの中で増えたもうけのほとんどを懐に入れるためだ。もちろんその前段にいる広告代理店も中間業者のひとつであることを忘れてはいけない。

また細かいことを言うけれども、広告の売掛金を回収するには時間がかかりがちである。パブリッシャーは商流の端っこにいるので、大元での広告主の支払いが中間業者を通過して自分に届くまでに一定のタイムラグが生じる。これはパブリッシャーのキャッシュフローを圧迫しがちであり、彼らはこの危険な時間帯をコンテンツの製作費を削ることで生き延びようとする。そうすると、コンテンツの質が下がる。普通に考えるなら悪循環の匂いを感じ取れるはずだ。

Facenookの長期的な「増税」

アドテク税の大増税を説明するのにとても象徴的なのがFacebookというインターネットトラフィックの一大胴元なので、ちょっとつまびらかにしてみよう。

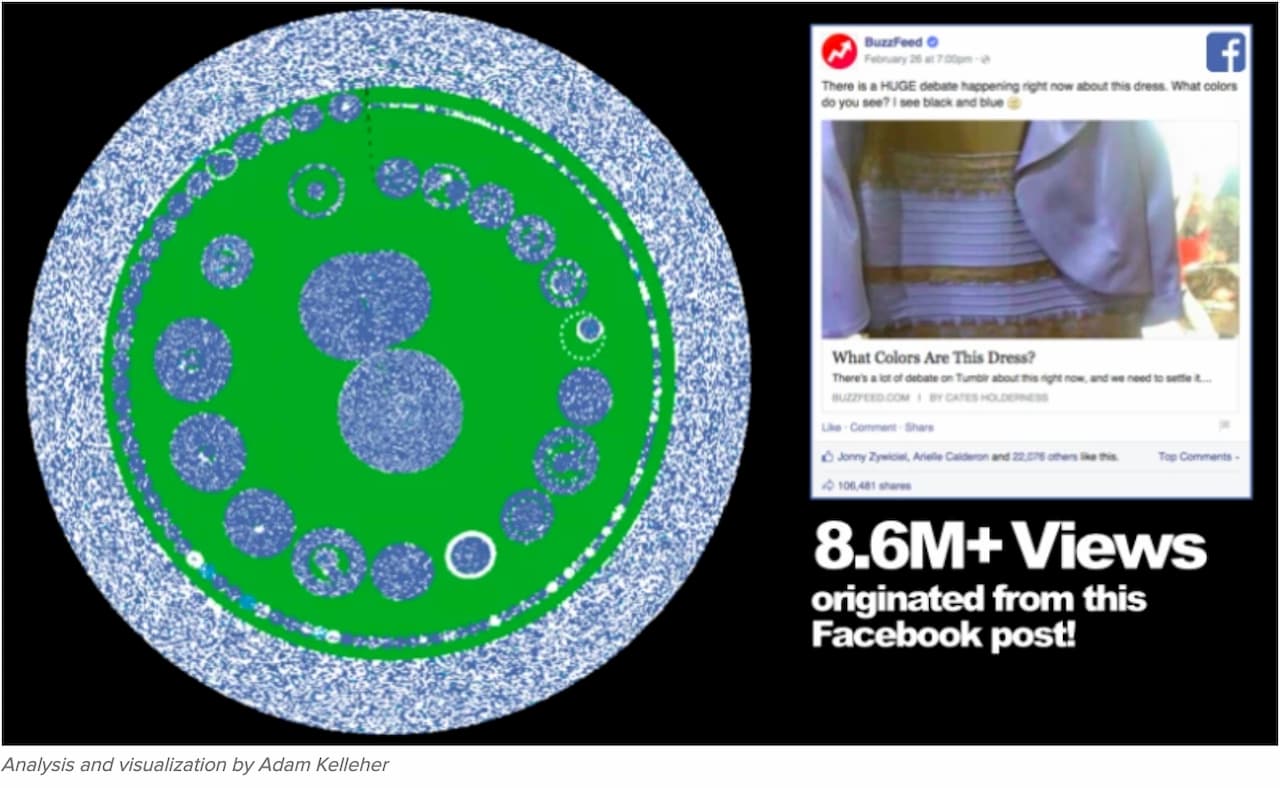

Facebookはかつてはパブリッシャーにとってコンテンツ拡散を提供する高設定のスロットマシンであり、大流行したのを忘れる業界人はいないはずだ。それ専用の業態である「バイラルメディア」を生まれ、あっという間に高額の企業価値に達するにわかのスタートアップの集団を生み出したのだ。2013年〜2015年がその勃興の顕著な期間であり、特にバイラルメディアの筆頭であるBuzzFeedが2015年2月に大ヒットさせた『What Colors Are This Dress?』記事は記念碑的な記事だった。2016年初頭には米国のメディアはFacebook経由のトラフィックに依存していたし、それが英語圏に情報を流通させてくれるためとても重宝していた。

しかし、Facebookはニュースフィードのアルゴリズムを改変していく。2016年の途中からパブリッシャー(出版社、新聞社、サイト運営者)や会社のFacebookページのトラフィックの減少が始まり、2016年冬にはその傾向が決定的になる。それ以降もこの傾向は続き今に至っている。2017年6月にマーク・ザッカーバーグはミッションを変え、「人と人をつなげる」という言葉で、ユーザーのネイティブ投稿を重視し、パブリッシャーの投稿を軽視している状況を”説明”しようとした。

Facebookはトラフィック分配の仕方を変えたのはなぜか。ひとつは2016年の大統領選挙への対応だったと考えられる。もし、Facebookが従来のままの高設定スロットマシーンのアルゴリズムで大統領選挙を迎えていたのなら、いまの世界線よりももっと悲惨なできごとが起きていたはずだ。

2016年の米大統領選の前からFacebookは自分たちのサービスが政治に対して影響力を与えていることに気づいていたはずである。これは欧米諸国に限った話ではなく世界各国で起きていた。僕が2014年のインドネシア大統領選挙の取材を通じて経験したフェイクニュースとヘイトの大規模散布もそのひとつである。そしておそらく最初の画期的な一撃となったのが「アラブの春」である。当時Facebook等のソーシャルメディア上で第三者たちが力強く策動した可能性がある。一連の出来事はインターネットが世界に自由民主主義をもたらす成功例と報道されており、美談として語られてはいるが、真実はいかなるものだろうか。

もうひとつがFacebookが「増税」をしたということである。おそらく同社はバイラルによるユーザー獲得から収益拡大に方針を転換した。このため胴元である同社が無料で分配していたトラフィックを減らし「トラフィックがほしければ広告を買ってください。我々にお金を払ってください」と宣言した。これはARPU(1ユーザーあたりの平均収益)を拡大することでもある。Facebookとその傘下のアプリケーションの利用者は世界中で依然として拡大し続けるが、実際に収益に寄与するのは欧米日等の富裕国ユーザーであり、ユーザー数自体は2015年までのバイラル祭りで飽和状態に達したため、収益を増やすにはARPU(ユーザー一人当たり収益)をあげる必要がでてきていたということだ。

実際、Facebookの収益性は僕が「増税を開始したと指摘する時期」から上昇基調を続けており、これはトラフィックの価格をあげたこととリンクがある可能性がある。2014年第1四半期のFacebookの収益は25億ドルだったが、増税幅を継続的に引き上げた後の2014年第1四半期の収益は149億ドルで、「6倍」に達している。

この6倍に最も寄与したのが「増税」だった可能性が高い。もちろん、Instagramの成功や所有アプリにおけるユーザー数の増加も寄与しているのは間違いがないのだが。

Facebookはバイラルメディアの力でユーザー数を稼いだ後は「お役目御免」ということで、バイラルに退散してもらい、トラフィックへのアクセスに対して重い税を課したのだ。「おれはもう十分大きくなった。おまえらはもういらない。お金を払うならまだまだおまえたちおまえたちはこのFacebookと付き合うことはできる」ということだ。ビジネスとしては抜群の結果を残したものの、それまでFacebookの成長に貢献したステークホルダーにとっては突然多額のお金を要求される事態となったため、彼らは怒った。だが、怒ったとしてもビジネスの大半をFacebookに依存していたので、大半のプレイヤーはそのまま崩れ落ちていった。「こんにちは重税、さようならバイラルメディア」ということだ。

もう少しFacebookが辿った経緯などを詳しく知りたい方は僕が書いたこのブログを読んでほしい。これを読めば、ビジネスサイドの人にとっては十分な知識となり、インターネット広告のコンテクストや事業環境が分かり、なぜいまサブスクリプションに熱い視線が注がれているかが分かるはずだ。

深まるGoogleとFacebookの複占とにじり寄るAmazon

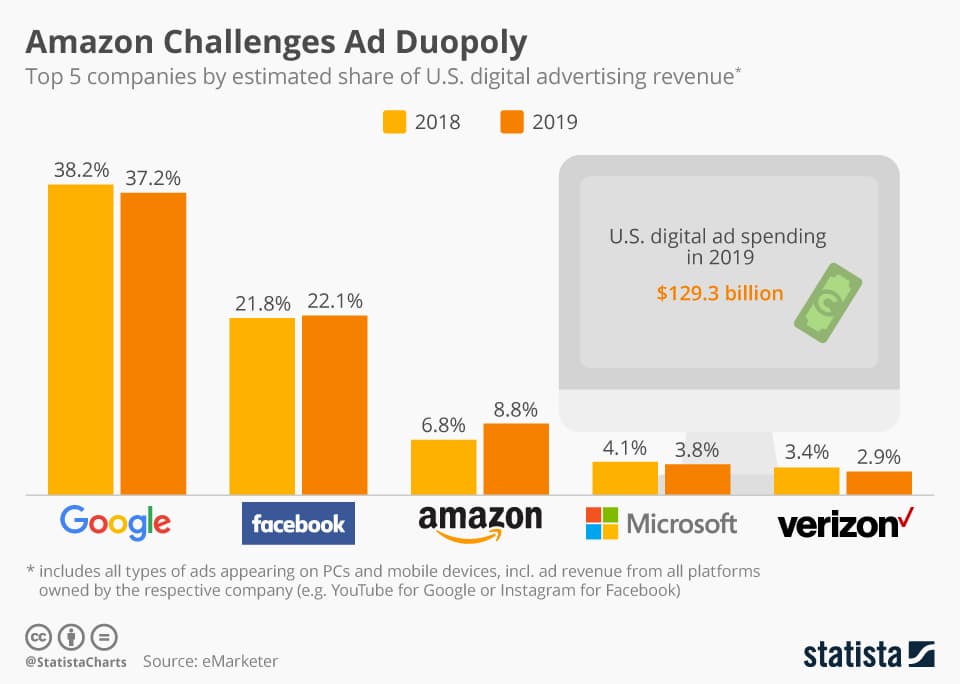

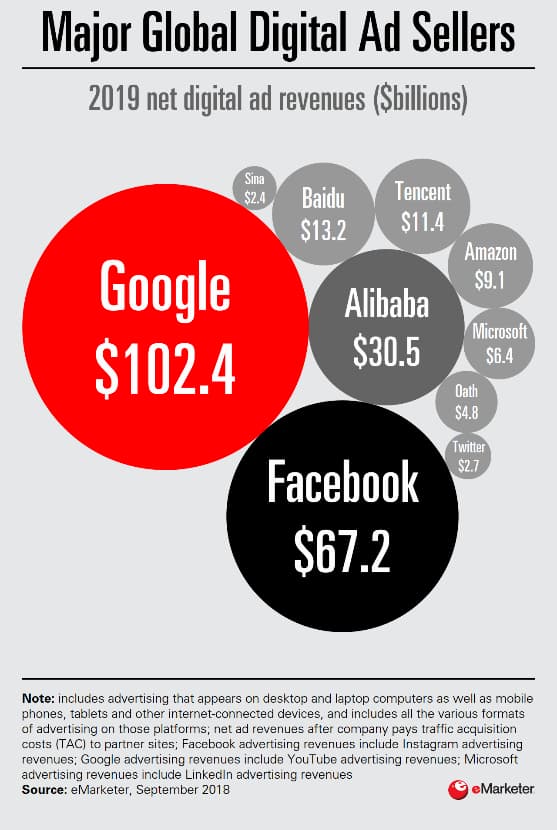

デジタル広告で生じた収益が大手アドテクに集中するようになり、最終的にはそれがGoogleとFacebookの寡占という形に収斂している。現状、デジタル広告市場は依然として米国の総広告費の約60%を占めるGoogleとFacebookに支配されているが、3番目の企業は世界最大の検索およびソーシャルメディア企業の事実上の独占に挑戦している。それはオンライン小売の巨人であるAmazonであり、年間50%の割合で成長している10億ドルの広告ビジネスを静かに構築している。eMarketerの予測では、米国のデジタル広告市場におけるシェアは今年8.8%に拡大すると考えられる。

Amazonの広告事業参入の「ネタ元」は、中国のライバルであるアリババ・グループ(阿里巴巴集団)だ。アリババはeBay等との競争の際に手数料無料をかかげて、競合のマーチャントを引き込んできた経緯があり、他の収益源が必要だったため、検索広告やディスプレイ広告等で収益化した。つまり、AmazonにGoogle AdwardsやDouble Click等の広告事業が混合した複雑な形態をとっているのだ。この図からも明らかな通り、市場をグローバルに広げると、GoogleとFacebookの次に来る広告販売者はアリババ、バイドゥ、テンセントと中華ビッグテックの三者である。

さて話がずれているが、デジタル広告市場は広告主の予算に制約を受けており、その予算枠の確保競争である。なので、このようなビッグテックによる占拠が起きているということは、実際のコンテンツを製作する企業の取り分は小さい割合に留まっていることが明白だ。そして三番目のプレイヤーが電子商取引の巨人であるAmazonとなったため、広告予算の取り合いにおいて、パブリッシャーには余り未来がない。アドテクのうち広告配信のシステムは一度構成されれば、スケーラビリティ(拡張性)は非常に高いビジネスである。したがって、大量のユーザーを囲い込んでいる大型プレイヤーにとってはいつでも発動できる収益化オプションであり、彼らにとって有利なゲームなのである。パブリッシャーは、人々が触れる情報の質を上げ人類の未来をもっとよくするために、異なるビジネスモデルを必要としているのだ。

フェイクニュースに報酬を与えるデジタル広告

このようにまともな記事を作る人たちの収益性が危ぶまれている一方、デジタル広告はフェイクニュースに報酬を与えてしまう。フェイクニュースのなかでも質の悪いもののは、全くのねつ造だったり、コピーアンドペーストを一部改変する形で作られている(日本でもWelq騒動が起きたからよく分かるはずだ)。つまり非常に低いコストで「製造」されていることがわかる。このためゲリラ兵にとっては少ないデジタル広告収益でナイトクラブでシャンパンを開けるほどにはもうけられ、その活動を活性化させる。他方、おまじめなパブリッシャーという正規兵にとっては報酬が少なすぎるのである。

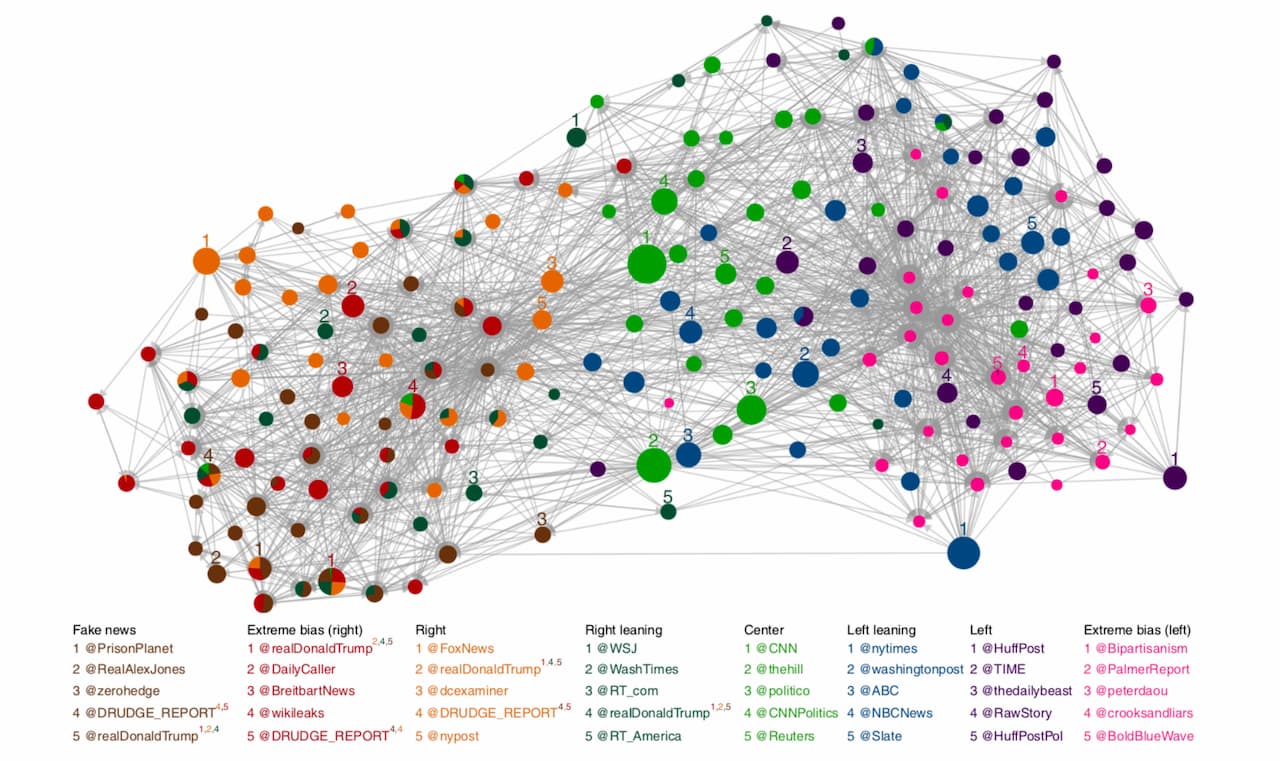

Rob Farisらの2017年の研究によると、ソーシャルメディアやテレビ放送などにより拡散されたニュースコンテンツの関連性を分析すると、2016年大統領選挙における偽情報とフロパガンダの拡散の主要因は、過去30年ほどにわたる米国の党派およびメディアの分極化 (特に右派の先鋭化にある)と指摘している。彼らはソーシャルメディアのアルゴリズムに基づくニュース提供やターゲティング広告、海外発信されたフェイクニュースといった注目を集める新たな因子ではないとしている。

ただし、この記事やこの記事などで紹介した他の研究を勘案すると、それはまあ表現のちがいなのではないか、と僕は考えている。アメリカの政治というのは過度に分極化していて、民主党を支持する傾向のある移民が増えているから、少しずつ共和党側が大変になってきている。その分、共和党側はラフプレイに励んでいるわけで、それは選挙システムのクラックであり、集団的な低質なニュースの流布である。右派の人たちの間では、誹謗中傷を含むフェイクニュースサイトの情報をも戦略的に、あるいは情動に駆られて、共有している。

そういったコンテンツに生じる閲覧数は広告表示回数を担保するため、フェイクニュースサイトの運営者に報酬を与えるわけだ。

それだけでなく、お金の匂いを嗅ぎ分けて乱入してきたマケドニアなどの東欧の小国の業者等をも潤わせるため、さらにそういうニュースが増えるという影響を及ぼす。さらに別にロシアの情報工作部隊やケンブリッジアナリティカのようなきわどい政治コンサルティング会社も含まれる。とにかくこの分極化の中で悪い記事を突っ込むと、興奮した人たちがそれを読んだり共有したりするので、それを作る人は儲かるのだ。

それで、この状況を穏やかに表現するなら「分極化」ということだが、極端な主張持つ人たち、特に右派の一部が意識的に、あるいは無意識に用いた情報戦略のことを「フェイクニュース」と呼ぼうと思えば呼べるということだ。ヒトには脆弱性があり、フェイクニュースはそこを的確に攻撃した。そこにはソーシャルボット等の手法があり、その一部はどうやらロシアの工作部隊が動かしていたのだった。(ほかにもいろいろあるかもしれない…)。

それから、大型サービスは継続率(リテンションレート)と利用時間(タイムスペント)を高める施策を打つことで知られる。Facebookの諸製品やGoogleのYoutubeは利用時間が長ければ長いほど、広告掲出の機会が増えるため、「ユーザーが継続して訪問し長時間滞在すること」を重要な状態と見なしているのは想像に難くない。これを達成する手っ取り早い手段はユーザーを中毒にする造りを導入することである。あなたが大半の時間を費やすモバイルアプリケーションはスロットマシンと酷似したしかけを持っており、あなたの脳内報酬のあり方を変質させてしまうこともありうる。

このようなヒューマンコンピューターインタラクション(HCI)の領域で、人の行動に介入し時には積極的に動かそうとする手法は、説得的デザイン(パースエーシブデザイン)と呼ばれ、インターネットサービスの登場直後から探求が進んでいた。これは認知バイアスなどの心理学における行動の洞察を取り入れ、それらを製品設計に適用できるようにフレームワークとパターンに変換する設計手法である。説得的デザインはユーザーが意思決定を行い、ユーザーを正しい方向に微調整するのに役立つ。ただし、このデザイン手法について倫理的な面について検証されたことはあまりないようだ。産業自体が勢いよく成長し、激しい競争が行われる中、説得的デザインが人を誤った方向に説得してしまうリスクについては余り考慮が進んでいなかったのだ。

左派と右派のネットメディア戦争から泥沼のフェイクニュースゲリラ戦へ

ということで、商業インターネットの発達とともに、インターネットが政治の空間でもたらす効果はどんどんデカくなっている。オバマが当選する2008年の大統領選挙を前にして、アメリカの左派はいろいろ考えた。ブッシュジュニアが勝つ前々の選挙の時には、事実をも歪曲するような形で散布するかなり保守系のニュースキュレーションサイト、ドラッジ・レポート(Drudge Report)が活躍した。これに対抗してできたのが、2005年創設のかなりリベラルな「ハフィントンポスト」だった。これはアリアナ・ハフィントンという「リベラル派のネットワーキングの天才」を担いで、あとは若者がメディアを回すという仕組みで、熱心な左派の人たちのコミュニティを活気づけ、共和党に投票するかもしれない人たちを自派に引きつけることに成功した。ビジネスとしてもうまくいって、AOLがハフポストを買収するまでになった。

このハフポストの共同創業者の一人Jonah Peretti がバズフィードの共同創業者であるのは、とても興味深い者である。バズフィードはFacebookの「増税」で死の淵に落ち込みそうだったが、消費財メーカー、小売店舗へのブランド供与という新しい収益源を見つけて、不死鳥のようによみがえるかもしれない。蛇足だが、2016年の私のPerettiへのインタビューはこちらで、当時はファイナンシャルタイムズに売り上げ目標を超えられなかったことがすっぱ抜かれた最中で、終盤に収益化について質問したら、「最後の質問」とコミュニケーション担当者に宣告されたのは心温まる思い出である。

とにかく2008年大統領選挙でオバマが勝ち、ハフポストは「党派性の色濃いインターネットメディア」というジャンルで一定の役割を果たした。2012年がオバマ再選だったのだが、その後の2016年大統領選がむちゃくちゃなことになったのだ。ドラッジリポートをもっと過激に、さらにもっと嘘をたくさん載せるサイトがごまんと現れた。これは現実主義的なマケインが嘆いているような濃い目の右派のどこかから出現したと考えるのが自然である。しかも、ここにマケドニアや米国内のフェイクニュースウェブサイトでもうける連中がごった返し、しかもロシアの工作部隊まで闖入していた…。

誰もが開けられる危険なバックドア、そして経済学者によるターゲティング広告への課税の提案

さて、選挙の後その状況が明らかにされてきたケンブリッジアナリティカの事件はこれらとは別口のものであり、これはターゲティング広告が、誰しもがお金を払えば悪意の政治攻撃を実行できる「皆に開かれたバックドア」であることを実証した側面があるだろう。これは広告の元々の効果と重なりあう面がある。広告が人を説得するとき、その説得の方向がまずいかったらまずいことになる。そういう手軽な兵器利用の選択肢が生まれてしまったのだ。

この状況に対してノーベル経済学賞受賞者の経済学者ポール・ローマーはこのように言っている。「ターゲティング広告に重たい税をかけろ。さすればビッグテックは民主主義を毀損するビジネスモデルを改めるはずだ」と。

彼が提案するのは「進歩的ターゲティング広告税」だ。この税により、広告企業は租税を回避するためにサブスクリプションモデルに移行することが促されると、ローマ—は想定する。

もちろん、企業は税金を避けることについて信じられないほど賢い。 しかし、この場合、それは私たち全員にとって良いことになる。なぜならこの税は彼らの創造性を刺激するからだ。広告主導のプラットフォーム企業は、多くのデジタル企業がすでに提供しているビジネスモデルである広告なしのサブスクリプションに移行することで、税金を完全に回避できる。このモデルの下では、消費者は自分が何を放棄したかを知ることができ、ビジネスの成功は、より洗練された監視技術で顧客を追跡することに依拠しなくなる。 企業は、従来の方法で成功することができる。それはコストよりも価値のあるサービスを提供することである

また、進歩的ターゲティング広告税は累進的であり、大企業の税率は高くなるように設定し、合併した企業には税額の合計が加算される仕組みを採用するなどし、合併を繰り返すことで、課税に耐えられることがないようにすることをローマーは提案している。

進歩的なデジタル広告収入税は、支配的なソーシャルメディアプラットフォームが税金を確実に負担することにもつながるだろう。 それは重要なことだ。新しい企業が市場に参入しやすくなるため、消費者はより多くの選択肢を得ることができる。税制上のペナルティがある場合、新規参入者が買収される可能性も低くなる。大企業は、自らをいくつかの中小企業に分割することで税を削減する場合がある。より高い税率が発動するしきい値をどこに置くかを決めるのは、議会または州議会である。

エリザベス・ウォーレンの唱える「ビッグテック解体論」などより現実的であり、また税の好ましい採用の仕方であると考えられる。

最後に:Twitter元CEOが投じた一石

さて、最後に、ひとつ、この広告モデルについて一石を投じたテック業界側の人を取り上げて終わりたい。それはブロガー創業者、Twitter元CEOであり、現Medium創業者兼CEOのEv Williamsである。彼は大統領選のフェイクニュースの状況を見て広告モデルでは低質記事にインセンティブが与えられてしまうと結論づけた。あっという間に広告関連の従業員をレイオフし、サブスクリプションモデルに転換を進めることにした。彼はブロガーやTwitter、Mediumのような個人がインターネット上に自由に投稿する、UGC(ユーザー生成コンテンツ)を大量に生み出すアプリケーションを作ってきた人であるのが重要なことである。実際、彼が作ったTwitterはフェイクニュース戦争の主要な戦場にされてしまったのだ。

2017年年初からのこのブログとそれを巡る議論がぼくにとってもかなり納得のいくもので、こいつはコンテンツ消費でちょっと違うやり方を試してみないといけないよね、というふうに僕も結論づけた。僕はコンテンツ課金の少額決済のために暗号通貨の採用を検討した時期も存在した。ただ、そこには技術的、ビジネス的、法務的課題が存在するため、諦めた。どうやらサブスクリプションモデルがいいみたいだ。とても簡単な仕組みに見えるんだけど、かなり奥が深いものだ。サブスクでコンテンツ産業を劇的にかえられないだろうか、と僕は考えているし、長期的にはかなり楽観的だ。なぜなら、このビジネスモデルがユーザーの厚生にそくしたものであるからだ。人類が進化する生物なら「Don't be evil」なそちら側を絶対に選ぶことになるだろう。

……という試みに参加したい人は著者ページから吉田のTwitter等にDMで連絡いただけると幸いです。

参考文献

- Howard Beales, "The Value of Behavioral Targeting"

- Veronica Marotta, Vibhanshu Abhishek, Alessandro Acquisti, "Online Tracking and Publishers’ Revenues:An Empirical Analysis"

- Rob Faris, Hal Roberts, Bruce Etling, Nikki Bourassa, Ethan Zuckerman, Yochai Benkler "Partisanship, Propaganda, and Disinformation: Online Media and the 2016 U.S. Presidential Election"(2017)

- 成原 慧「米国におけるフェイクニュース対策の動向と議論」(2019)、総務省 プラットフォームサービスに関する研究会 発表資料

- 吉田拓史、『いまやメディアそのものを飲み込みはじめた巨人・Facebook :唯一無二のグローバル拡散インフラ』(2016/1/13)、DIGIDAY[日本版]

- Rob Faris, Hal Roberts, Bruce Etling, Nikki Bourassa, Ethan Zuckerman, Yochai Benkler "Partisanship, Propaganda, and Disinformation: Online Media and the 2016 U.S. Presidential Election"(2017)

- eMarketer "US Digital Ad Spending Will Surpass Traditional in 2019"

- Takushi Yoshida, ”BuzzFeed CEO Jonah Peretti talks Facebook Live and Ivanka Trump” (2017), DIGIDAY

- Paul Romer, "A Tax That Could Fix Big Tech"(2019) NY Times

Photo by Darren Chan on Unsplash