Grab Financial: スーパーアプリの要であるフィンテック部門

Grab Financialは東南アジアの配車大手Grabのフィンテックユニット。Grab Financial Groupの事業は、中国型のデジタルウォレットGrabPayの展開と、グローバル企業との提携によるデジタル金融商品の提供が主眼である。

要点

Grab Financialは東南アジアの配車大手Grabのフィンテックユニット。Grab Financial Groupの事業は、中国型のデジタルウォレットGrabPayの展開と、グローバル企業との提携によるデジタル金融商品の提供が主眼である。

スーパーアプリの要

Grab Financialは、2018年にGrabはコアとなる配車サービスを拡大し、出前、小包配達、生鮮食品配達、金融サービス、コンテンツなどを含む「スーパーアプリ」に踏み切った際に、生まれた部門である。

Grab FinancialにはGrabのデジタル決済サービス「GrabPay」が含まれる。Grabは、配車やフードデリバリー(食品配達)などのGrabの商品で利用した金額を蓄積し、毎月末に合計金額を追加費用なしで支払う「後払いオプション」などのクレジットサービスも提供する。

Grab Financialの「Grow with Grab」ロードマップによると、同社の事業は、東南アジアで最も包括的な金融サービスのポートフォリオを、零細企業家や小規模事業者に提供することを目指している。ロードマップには、マイクロ保険商品や後払い・分割払いサービスのほか、オンライン販売者向けのオンラインチェックアウト決済方法「Pay with GrabPay」(GrabPayで支払い)など、さまざまな新サービスの開発が含まれている。

「Grab Financial Groupは、2019年に地域最大の決済プラットフォームと金融サービスプラットフォームの両方になるという明確な目標を掲げています。Grab Financial Groupは、1つのプラットフォーム内で、地域最大のマーチャントネットワークの1つ、最大の保険会社、最大のフィンテック融資会社の両方になることを目指しています」とGrab Financial GroupのシニアマネージングダイレクターのReuben Laiは説明している。

金融サービスプラットフォーム事業では、クレディセゾン、衆安保険、マスターカード等の海外の金融企業との協業で、サービス開発を進めている。

クレディセゾン

Grab Financialは2018年、Grabは日本の金融サービス会社であるクレディセゾンと提携し、シンガポールでの融資を開始した。この合弁会社は、シンガポールの中小企業向けに運転資金の融資も行っている。

クレディセゾンは文書で「グラブフィナンシャルサービスアジアでは、当社が 30 年以上に渡り日本のリテール ファイナンス事業で培った与信ノウハウを活かしつつ、グラブの登録ドライバーや配車アプリ 利用者のデータ、ならびにグラブペイの利用により蓄積したビッグデータを活用し、精度の高い 信用スコアリングを構築することで、グラブユーザーの日々の資金ニーズに対応していまいります」と説明している。

MUFJ

2020年初頭に三菱UFJフィナンシャル・グループがグラブに7億6,000万ドルを投資した際に「MUFGとGrabが提携して地域に特化した金融サービスを提供」とされており、Grab Financialとの提携が戦略的投資の要旨だった。具体的な協業内容は、発表文書には明記されていなかった(2020年6月現在)。

衆安保険との提携

同社は2019年1月に中国の衆安保険との合弁事業を開始した。この合弁会社は、様々なカテゴリーの革新的な保険商品を端数化された保険料で提供するデジタル保険マーケットプレイスを構築し、モバイルアプリ「Grab」を通じてユーザーに直接提供している。

発表文書は「契約の一環として、衆安保険が、プラットフォームを構築するための技術資産とインターネットのエコシステムに関する知見をJVに提供し、Grabは、モバイルアプリを通じてデジタル保険プラットフォームを立ち上げ、その幅広いユーザーベースと卓越した顧客インサイトを活用して、数百万人のユーザーにカスタマイズされた保険商品を提供する」と説明している。

このプラットフォームにより、何百万人もの無保険者や無保険者が携帯電話から保険商品にアクセスできるようになり、代理店やブローカーを通さずに、Grabアプリを通じて直接手頃な保険商品を閲覧し、支払いを行うことができるようになる。

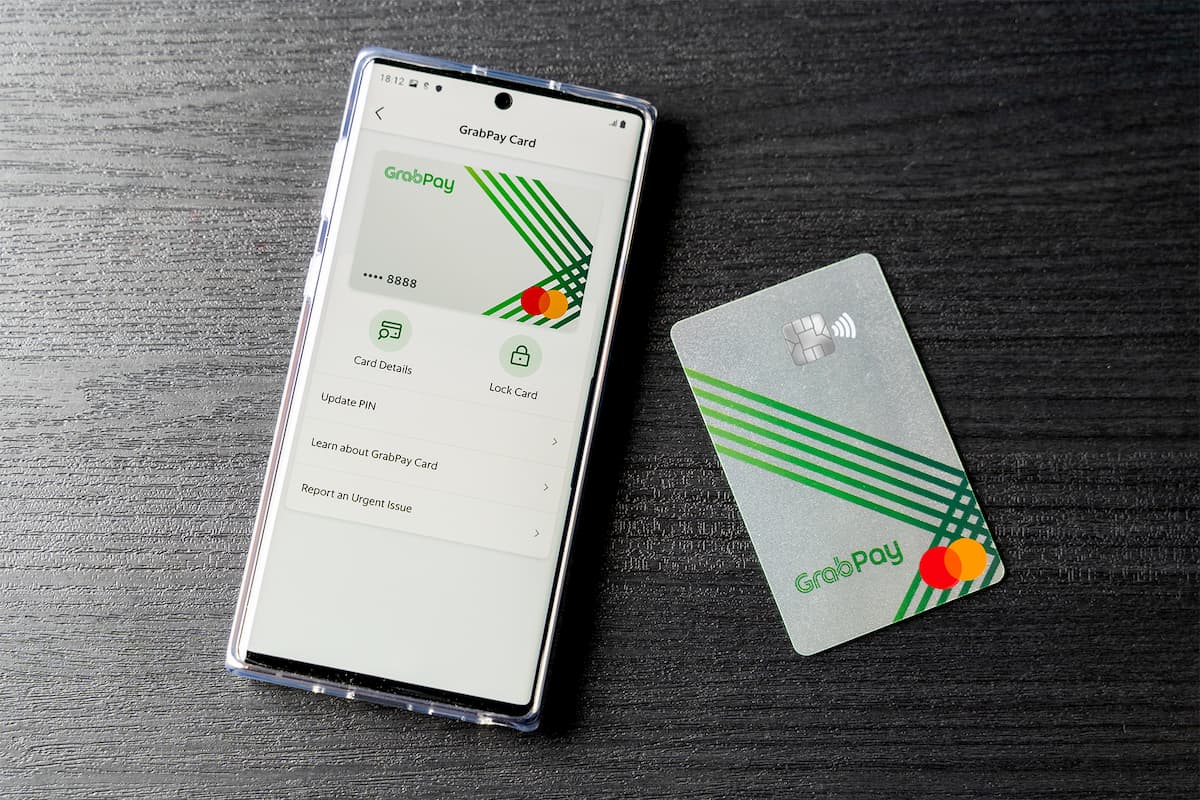

マスターカードとクレカの発行

2019年12月、Grabは金融サービスをさらに推し進めるために、本日、「GrabPayカード」の提供を開始したことを発表した。同カードはアジア初の完全番号レスのクレジットカードとされる。

同社の発表資料によると、ユーザーはデジタルカードを受け取った後、物理的なナンバーレスカードを申し込むことができる。GrabPayカードはマスタカードと提携しており、Grabのオフラインとオンラインのマーチャントエコシステムを拡大することを目的としている。

ユーザーは銀行口座を持っているかどうかに関わらず、Mastercardカードを受け入れる世界約5,300万店の加盟店で、オンラインでもオフラインでも取引を行うことができるようになった。

2020年6月には、GrabPayカードは、Grabアプリを介してユーザーがその利用を完全にコントロールできるデジタル版をフィリピンで発表した。GrabPay Card はフィリピンの中央銀行(BSP)の認可を受けており、オンライン購入、デジタルサブスクリプションの支払、国内外での取引に使用できる。

分社化の動き

シンガポールを拠点とする配車企業Grabは、金融サービス事業の分社化を視野に入れているため、数行の銀行に金融サービス事業の少数株主になるように潜在的な投資家にアプローチするように指示したとロイターは5月に報じた。メディアへの発言を許可されていなかったため特定を断った情報筋によると、Grabはそのスピンオフで5億ドル以下の資金調達を目指しているという。

金融部門の分社化は、アリペイのアントフィナンシャルという輝かしい先例があり、東南アジアのプレイヤーとしてはコピーしたいところである。

競争相手のGojekがこの分社化の動きで先んじている。規制当局のファイリングによると、2020年6月、FacebookのメッセージングプラットフォームであるWhatsAppは現在、Gojekのフィンテック部門であるGoPayの株式を2.4%保有しており、PayPalはGoPayの0.6%を保有していることが報じられた。

Grabは2019年3月、ソフトバンク・ビジョン・ファンド(SVF)から14.6億米ドルの新規資金調達を発表。SVFからの出資を含め、GrabのシリーズHラウンドで確保した資金調達総額は45億米ドルを超えた。このラウンドの他の投資家には、トヨタ自動車、オッペンハイマー・ファンド、現代自動車グループ、ブッキング・ホールディングス、マイクロソフト、ヤマハ発動機などが含まれている。

ただ、同社は現金燃焼の速度がとても早いことで知られ、45億ドルでも金融部門の立ち上げに十分でなかった可能性がある。上述したMUFJとの取引で得た7億6,000万ドルで、この部門をドライブしていく予定だろうが、さらなる資金需要が生じた際には、エクイティファイナンスの効く分社化は自然な選択肢になるだろう。

参考文献

- Matt Idema. "Investing in Gojek to Support Indonesia’s Small Businesses. Facebook. June 2, 2020.

- Grab. "ZhongAn and Grab Form JV to Create Digital Insurance Marketplace in SE Asia"