AI

OpenAI、法人向け拡大を企図 日本支社開設を発表

OpenAIは東京オフィスで、日本での採用、法人セールス、カスタマーサポートなどを順次開始する予定。日本企業向けに最適化されたGPT-4カスタムモデルの提供を見込む。日本での拠点設立は、政官の積極的な姿勢や法体系が寄与した可能性がある。OpenAIは法人顧客の獲得に注力しており、世界各地で大手企業向けにイベントを開催するなど営業活動を強化。

AI

OpenAIは東京オフィスで、日本での採用、法人セールス、カスタマーサポートなどを順次開始する予定。日本企業向けに最適化されたGPT-4カスタムモデルの提供を見込む。日本での拠点設立は、政官の積極的な姿勢や法体系が寄与した可能性がある。OpenAIは法人顧客の獲得に注力しており、世界各地で大手企業向けにイベントを開催するなど営業活動を強化。

自律走行車

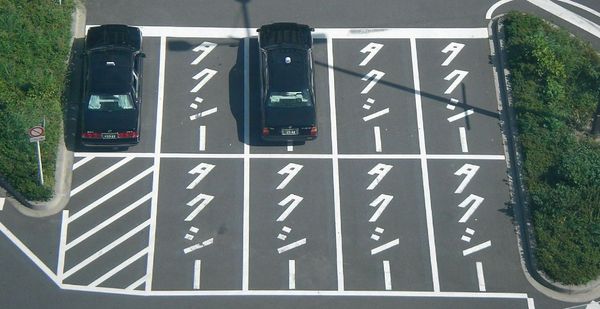

ホンダが東京で開始するロボタクシー事業は、米中で進行する変化から隔絶されていた日本を、その競争における重要な地域へと再定義する可能性がある。高齢化する日本にとって、運転手を必要としない自律的なクルマはありがたい存在だ。

ゲーム

マイクロソフトによる米大手ゲーム会社アクティビジョン・ブリザードの買収が成就した。近年進行するゲーム会社の囲い込みにおいて、マイクロソフトの潤沢な資金力は、前を走るソニーとテンセントの脅威でしかないだろう。

日本

日本版ライドシェア構想が与党の一部グループから立ち上がっているようだ。米中がロボタクシー、自律走行車という次のフェイズで戦うさなか、悲しいことに日本は、輝きを失ったひと世代前のトレンドに執心している。

マーケット

ソフトバンクグループ(SBG)の孫正義氏は、近く上場する英半導体設計のアームを「AI銘柄」に仕立て上げ、割高な時価総額を得ようとしている。昨今のAIブームの受益者ではないアームの価格は、インテルと同じ物差しに当てると、2.5兆円まで萎む。SBGの想定の3分の1だ。

日本

ソフトバンクグループ(SBG)がビジョンファンドのArm株を買い上げて、世界中で投資攻勢を進めるサウジへ利益供与すると取り沙汰された。新ファンド組成の布石になるかもしれないが、SBGは生命線のキャッシュを失う。孫正義氏好みのリスキーな戦略のように見える。

![米国、対中「半導体攻め」の新たな策を発動[吉田拓史]](/content/images/size/w600/2023/07/395875670--1-.jpg)

半導体

米国による中国を世界の半導体サプライチェーンから切り離す動きは、新たな装置の輸出規制とAIチップの供給停止によって、さらに中国を過酷な立場に追いやることになりそうだ。

マーケット

ソフトバンクグループ(SBG)は出資先のフィンテック新興企業Revolutと紛争を抱えた。出資時の企業価値4.6兆円が、半分以下まで落ちたと取り沙汰される中、株主間紛争が加わり、SBGの頭痛の種が増えた。

製造業

フィナンシャル・タイムズ(FT)による十河政則社長へのインタビューによると、ダイキンは2025年までにインドで生産した製品を現行の3倍近く海外に輸出することを目標に掲げている。

日本

赤字続きのLINEは、ヤフーにしがみつくしかなかった。巨大な利用者数を儲けに繋げられるかは経営統合の当初から問われているが、両社はまだ答えを出していない。新興勢力の台頭とAIトレンドのうねりの中で「老舗連合」に残された時間は多くない。

日本

日立は2021年の95億ドル買収に続き、さらなる海外IT企業の買収に意欲を示している。世界的なITサービスへの需要が高まる中、日立は組織を再編しながら「アクセンチュア化」を進めている。

マーケット

孫正義氏の「ソフトバンク財閥」における支配力が危機にさらされている。同社の純資産価値(NAV)の縮小を株価が織り込むと、孫政権は揺らぐだろう。危機が差し迫ったときの鍵は、最高財務責任者(CFO)の後藤芳光氏が握っているのかもしれない。