動画

ソニーがクランチロールの買収交渉、買収価格15億ドル見込む

ソニーはアニメ配信サービスCrunchyroll(クランチロール)を米通信大手AT&Tから買収しようとしており、AT&T側が15億ドルの売却価格を提案している。クランチィロールの売却の検討は、ワーナーメディアのエンターテイメント部門が再編されていたため、過去1年間は中断していた。

動画(どうが、英語: video、movie)とは、動く画像(動画像、英語: videograph)のことで、映像と呼称されることも多い。アニメーション(animation)の日本語訳でもある。静止画と対極の語であり、狭い定義では「動く画像」[2]、広い定義では時間軸に同期させた音声・音楽と共に提供されるメディアパッケージを指す場合もある。選択した静止画を順次切り替える「スライドショー」「紙芝居」とは異なり、連続して変化する静止画像を高速に切り替え続けると人間の視覚の錯覚として静止画が動いているように見えるベータ運動(英語版)を利用した表現様式(メディア)である。

動画

ソニーはアニメ配信サービスCrunchyroll(クランチロール)を米通信大手AT&Tから買収しようとしており、AT&T側が15億ドルの売却価格を提案している。クランチィロールの売却の検討は、ワーナーメディアのエンターテイメント部門が再編されていたため、過去1年間は中断していた。

動画

ディズニーのボブ・チャペック最高経営責任者(CEO)は4日(現地時間)、同社の決算説明会で、昨年11月に開始されたストリーミング・サービス「Disney+」の全世界の有料会員数が現在6050万人に達したことを明らかにした。

動画

ディズニーは2021年に海外で「スター」(Star)というブランド名で新しい総合エンターテイメント・ストリーミング・サービスを立ち上げる予定であることを4日(現地時間)発表した。ABC、FX、Freeform、Searchlight、20世紀スタジオのコンテンツが含まれることに言及した。

動画

AI計画に関する新しいホワイトペーパーの中で、テンセントは、同社は、ディープフェイク技術は 「単なる『フェイク』や『ごまかし』ではなく、高度に創造的で画期的な技術である」と強調している。規制当局に対しては、社会に潜在的な利益をもたらす可能性のある技術を取り締まることを避けるよう促している。

動画

声明によると、3人はそれぞれの東南アジア市場におけるiQiyiのビジネスのローカライズと発展に責任を持つことになるという。そのうち2人は、マレーシアに拠点を置く動画ストリーミングプラットフォームのiFlixで働いていたが、iFlixは最近Tencentに買収された。

動画

大人気のショートビデオアプリTikTokはNetflixから初めて主要な競争相手として名指しされた。「TikTokの成長は驚異的であり、インターネットエンターテイメントの流動性を示しています」と、米国のビデオストリーミング大手は、第2四半期の決算報告に関連した株主への書簡 で述べている。

モバイル

Bytedanceの創始者である張一鳴(Zhang Yiming)は、政治的圧力を和らげるため、ショートビデオアプリTikTokをグローバル市場にローカライズするためにできる限りのことをしてきた。しかし、TikTokの影響力の高まりと中国と欧米、インドの緊張の高まりは、これまでにない厳しい政治リスクを生み出しており、Bytedanceの国際展開を窮地に陥れている。

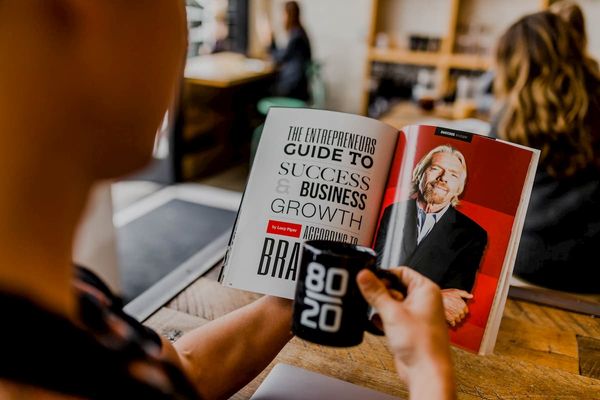

出版

ニュース、エンターテイメント、ゲームのいずれの分野であっても、メディア企業は定期収入型ビジネスを構築または拡大している。消費者自身がメディア消費をより積極的に管理したいと考え、ケーブル・バンドルから、サブスクリプションに転換している。

中国

2019年、中国ではライブストリーミングによるEコマースが人気を博し、1回の販売セッションで商品の在庫を全て売り切ることもあるほど、売り手として成長したライブ配信者が誕生した。新型コロナの感染拡大の影響もあり、ライブ配信は中国の小売業に変革を迫っているが、消費者保護の仕組みが未整備のままだ。

動画

インドのアプリストアから削除されてからわずか2週間後、ByteDanceが所有するTikTokは、韓国通信委員会(KCC)がユーザーデータを不正に扱ったとして、1億8600万ウォン(15万5000ドル)の罰金を科したと聯合ニュースが水曜日に報じた。

中国

中国ではコンテンツ主導型EC(電子商取引)の躍進が著しい。それが如実に現れたのが、2019年のアリババの「独身の日」だった。タオバオライブは、200億元(28.5億ドル)の売上を記録し、グループ全体の販売額2684億元の約7.5%を占めた。その後、新型コロナ期間を経て、ライブコマースの勢いは増している。

動画

中国の動画配信会社iQiyiは2020年6月上旬、海外事業のための戦略的計画、マーケティング、事業開発および広報機能を監督するために国際事業のバイスプレジデントとしてNetflixからKuek Yu-Chuangを招いたと発表した。