マーケット

シーインの大型上場、IPO市場の復活の兆しとなるか

米国のIPO市場が停滞する中、新たな大型企業が上場を目指しているようだ。中国のオンライン・ファッション大手、シーイン(SHEIN)は、来年に予定される米国での上場に向けて、900億ドルの企業価値を目指していると取り沙汰された。

金融市場の変化をリアルタイムでカバー。株式市場の最新ニュースや株式を動かすイベントを、投資や取引の意思決定に役立つ詳細な分析とともにお届けします。

マーケット

米国のIPO市場が停滞する中、新たな大型企業が上場を目指しているようだ。中国のオンライン・ファッション大手、シーイン(SHEIN)は、来年に予定される米国での上場に向けて、900億ドルの企業価値を目指していると取り沙汰された。

マーケット

アームを含むテック企業の上場は、保守的な側面が目立ち米IPOの復活を演出しなかった。新たなバロメーターとして脚光を浴びるのは、250年前に創業したドイツのサンダルメーカーである。

ゲーム

静かに大規模なM&Aを繰り返していたマイクロソフトが、任天堂とセガとスクエニを買収したいという思いをずっと胸に秘めていた。同社には、使い切れないほどのキャッシュがあり、規制当局に止められない限り買収は続くだろう。

スタートアップ

米株式市場では、大型上場が3つ続き、IPO復活の機運が高まるが、実際の需要は小さいままだ。それでも、ユニコーンたちはこの出口に長蛇の列を作り始めている。

マーケット

ソフトバンクグループ(SBG)の孫正義氏は、近く上場する英半導体設計のアームを「AI銘柄」に仕立て上げ、割高な時価総額を得ようとしている。昨今のAIブームの受益者ではないアームの価格は、インテルと同じ物差しに当てると、2.5兆円まで萎む。SBGの想定の3分の1だ。

マーケット

2022年初頭以降停滞してきた米株式市場の新規株式公開(IPO)に復活の予兆が訪れた。試金石となるIPOが成功すれば、「放牧中」のユニコーン企業が上場に向かい、VCの新規投資活動も再び盛り上がることになる。

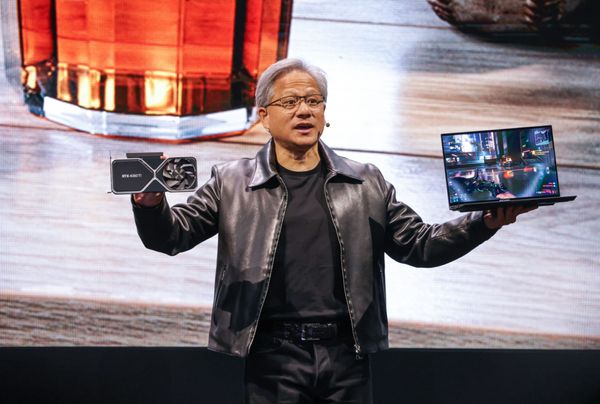

AI

NVIDIAは売上高から純利益に至るまで、すべてにおいて新記録を樹立し、記録的な四半期となった。ゴールドラッシュに対してスコップを売る同社が、現時点でブームの最大の受益者であることは間違いがない。 NVIDIAは米国時間23日、7−9月期の決算報告を行い、前年同期比101%増の135億ドルの売上高を計上した。利益率の高いデータセンター向け製品に牽引され、NVIDIAは当四半期の GAAP 粗利率 70.1%を達成した。記録的な売上高と相まって、NVIDIAの純利益は、前年同期比843%増の61億ドルとなり、前四半期比では3倍以上となった。 NVIDIAが8−10月期の売上高が約160億ドルになると発表した後、株価は延長取引で6%以上急騰した。ブルームバーグがまとめたデータによると、アナリストの同期間における売上高の予想は125億ドルに過ぎなかった。NVIDIAの予想がうまくいけば、GAAPベースの売上総利益率は71.5%となる。加えて同社は、250億ドルの自社株買いを追加承認した。 NVIDIA、飽くなきAI需要で株価高騰[ブルームバーグ]人工知能(AI)コンピューティングに向け

AI

NVIDIAの最新の決算報告が米国時間23日に迫っているが、半導体不況のさなかでも、AIチップは記録的な不足状態にあり、「専売企業」の勢いは微塵も揺らいでいないようだ。

日本

ソフトバンクグループ(SBG)がビジョンファンドのArm株を買い上げて、世界中で投資攻勢を進めるサウジへ利益供与すると取り沙汰された。新ファンド組成の布石になるかもしれないが、SBGは生命線のキャッシュを失う。孫正義氏好みのリスキーな戦略のように見える。

VR

Metaのメタバース事業の累計損失が210億ドルに達したことは歓迎すべきことだ。超高利潤型の大手テック企業が、多くの日本企業のように内部留保を積み上げるだけの存在になったら、資本主義は崩壊してしまう。

中国

中国政府は、インターネット業界に対する厳しい取り締まりから一転して支援の姿勢を強調している。中国経済がバブル崩壊後の日本のような状態に直面し、習近平政権は経済浮揚のためにテクノロジー企業を必要としているようだ。

金融

デジタル決済の世界では、先進国はレガシーシステムと既得権益でがんじがらめになる一方、新興国がリープフロッグしデファクトスタンダードを作った。米国で新たに発足した決済基盤FedNowは、レガシーな銀行間決済を換装し、クレジットカードの独占を打ち砕くのか。